久しぶりに市民カレッジの講座を受講した。石狩川の治水の歴史を興味深く受講した。少し時間は経ってしまったが私の記憶に残った講義の要諦を2回に分けてレポートすることにする。

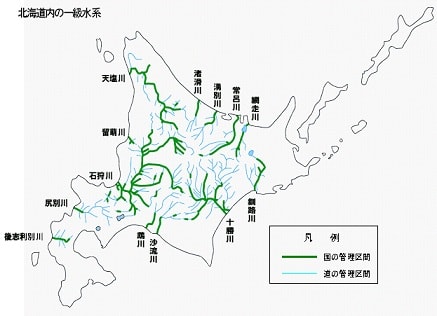

※ 石狩川をはじめ北海道内の一級水系を表した図です。

ちえりあ(札幌市生涯学習センター)で市民カレッジを受講するのは2年ぶりだろうか?

冬期間に石狩川の支流である豊平川河畔を遡ったり、石狩川河口を歩いていたりしたことから「石狩川」に興味を抱き、久しぶりの受講となった。

講師は北海道開発局長を歴任し、現在は北大大学院の特任教授を務められる鈴木英一氏だった。氏は北海道の河川行政を担ってきた方で、治水の専門家である。

講義のテーマは「石狩川とともに ~母なる大河改修の歴史と未来~」と題して、4回にわたっての講座だった。その日程と内容は、

◇6月 6日(水) 開拓期の石狩川

◇6月13日(水) 石狩川改修の始まりと利水

◇6月20日(水) 札幌の治水

◇6月27日(水) 石狩川の流域の未来

石狩川は講義題にもあるとおり北海道民にとっては「母なる大河」とも称され、その流域人口は320万人を超え、人口比でいうと北海道民の57%が集中しているという文字どおり北海道を代表する河川である。

その石狩川の流域は開拓期の明治時代、低湿地あるいは泥炭地として幾度も洪水に見舞われる川であった。記録に残っている明治31年の大洪水では112名もの死者を出している。

※ ちょっと分かりづらいが、捷水路工事前の曲がりくねった石狩川の図です。

石狩川というと、その曲がりくねった流路をショートカットし、洪水を未然に防ぐために長期間にわたり大規模な工事を施したことで知られている。(このショートカット工法を専門用語で捷水路<しょうすいろ>工事ということを知った)

講義で提示された以前の石狩川と現在の石狩川ではずいぶんと姿を変えている。

資料によると、捷水路工事が行われる以前は364kmあった石狩川は捷水路工事によって268kmと実に100km近く短縮されたということである。(それでもまだ日本で第3位の大河である)

私が所属する団体が「野外散策」と称して8月下旬に月形町の皆楽公園へ行くことになっている。皆楽公園は大きな沼を中心とした素晴らしい公園であるが、この沼もその昔は石狩川の一部だった。石狩川の捷水路工事によって切り離され、今は住民の憩いの場となっているのだが、石狩川の周囲にはこうした沼が多数存在していると聞いている。

※ 捷水路工事によって石狩川の周囲にはこのような風景が点在しています。

捷水路工事とともに、周辺流域の排水路工事、用水路工事も実施されることによって大きな田園地帯が生まれることとなった。今現在、周辺流域が豊かな穀倉地帯となっている背景には相当に大規模な河川改良工事が行われていたことを知ることができた。

※ 図は現在の石狩川水系の図です。

しかし、石狩川の改修は今なお続いているということである。(後編へ)

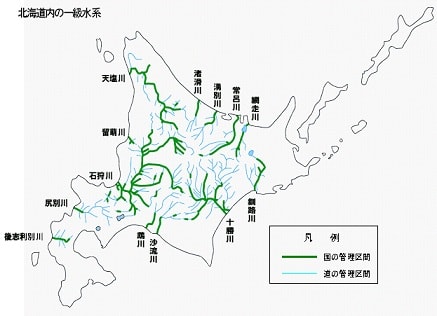

※ 石狩川をはじめ北海道内の一級水系を表した図です。

ちえりあ(札幌市生涯学習センター)で市民カレッジを受講するのは2年ぶりだろうか?

冬期間に石狩川の支流である豊平川河畔を遡ったり、石狩川河口を歩いていたりしたことから「石狩川」に興味を抱き、久しぶりの受講となった。

講師は北海道開発局長を歴任し、現在は北大大学院の特任教授を務められる鈴木英一氏だった。氏は北海道の河川行政を担ってきた方で、治水の専門家である。

講義のテーマは「石狩川とともに ~母なる大河改修の歴史と未来~」と題して、4回にわたっての講座だった。その日程と内容は、

◇6月 6日(水) 開拓期の石狩川

◇6月13日(水) 石狩川改修の始まりと利水

◇6月20日(水) 札幌の治水

◇6月27日(水) 石狩川の流域の未来

石狩川は講義題にもあるとおり北海道民にとっては「母なる大河」とも称され、その流域人口は320万人を超え、人口比でいうと北海道民の57%が集中しているという文字どおり北海道を代表する河川である。

その石狩川の流域は開拓期の明治時代、低湿地あるいは泥炭地として幾度も洪水に見舞われる川であった。記録に残っている明治31年の大洪水では112名もの死者を出している。

※ ちょっと分かりづらいが、捷水路工事前の曲がりくねった石狩川の図です。

石狩川というと、その曲がりくねった流路をショートカットし、洪水を未然に防ぐために長期間にわたり大規模な工事を施したことで知られている。(このショートカット工法を専門用語で捷水路<しょうすいろ>工事ということを知った)

講義で提示された以前の石狩川と現在の石狩川ではずいぶんと姿を変えている。

資料によると、捷水路工事が行われる以前は364kmあった石狩川は捷水路工事によって268kmと実に100km近く短縮されたということである。(それでもまだ日本で第3位の大河である)

私が所属する団体が「野外散策」と称して8月下旬に月形町の皆楽公園へ行くことになっている。皆楽公園は大きな沼を中心とした素晴らしい公園であるが、この沼もその昔は石狩川の一部だった。石狩川の捷水路工事によって切り離され、今は住民の憩いの場となっているのだが、石狩川の周囲にはこうした沼が多数存在していると聞いている。

※ 捷水路工事によって石狩川の周囲にはこのような風景が点在しています。

捷水路工事とともに、周辺流域の排水路工事、用水路工事も実施されることによって大きな田園地帯が生まれることとなった。今現在、周辺流域が豊かな穀倉地帯となっている背景には相当に大規模な河川改良工事が行われていたことを知ることができた。

※ 図は現在の石狩川水系の図です。

しかし、石狩川の改修は今なお続いているということである。(後編へ)