スイートな魅力がいっぱいの砂川ルート

なんとも退屈な後半のルートだった。無理やり10キロ前後(実際には11.2キロ)のルートを設定するために織り込んだのではないかと思わせるほど魅力のない退屈なルートだった…。もう少し工夫はなかったのだろうか?

石狩川沿いを離れて市街地に向かうと途中に「北光公園」があった。ここは「北光沼」を中心とした公園である。北光沼は石狩川の河跡湖(三日月湖)ということだ。砂川市民にとって市街地近くにオアシスパーク、北光沼と二つも憩いの水辺があるのは幸せなことである。

※ 「北光沼」を中心とした北光公園です。水のある風景はいいですね。

マップではその北光沼の近くに、「お菓子の館 ほんだ」があるとなっていたが、なかなか見つからなかった。近くで作業をしていた方に伺い、国道沿いだと教えられてようやく店を見つけることができた。マップを見るかぎり国道沿いとはとても思えなかったのだが…。

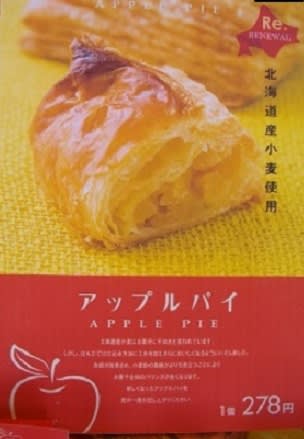

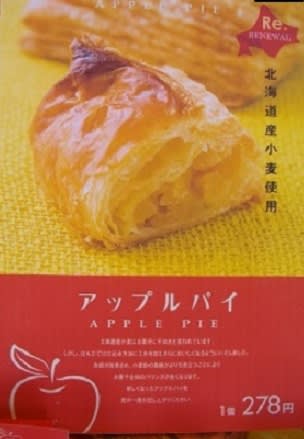

その「ほんだ」では、「ふくろがけ」という密付け加工したリンゴのマドレーヌ風のお菓子が人気だということで聞いたところ、なぜか生産中止だということだった。そこで店が現在一押ししている「アップルパイ」(1個278円)を購入して、砂川土産とした。

※ 苦労してようやく見つけた「お菓子の館 ほんだ」の全景です。

※ そのほんだの一押しが「アップルパイ」でした。

※ 私が実際に食したアップルパイです。かなり美味しかったです。

その後、国道12号線、JR函館本線を跨ぎ、郊外に向かって歩を進めた。住宅街とも農村地帯とも、どちらとも判別できない真っ直ぐな舗装道路を歩いた。その距離およそ1.5キロ強、道央高速道路と交わる手前から曲がり、再び退屈な舗装道路を往く…。

※ JR函館本線を跨線橋で跨ぎます。

※ このような何の変哲もないところで右折します。注意をしていないと迷ってしまうことになります。

左は高速道路の柵が続き、右側には灌木の道路が続く中、およそ1キロ進んだ道路際に「三谷果樹園」という看板が見えた。ここの建物は大正時代に建てられた「旧道立滝川畜産試験場」の機械庫を移築再生したものだという。

果樹園は季節外れのせいか扉は閉じられていた。そのため建物自体も見ることが叶わなかった。

※ ルートの左下には道央高速道路が走っていました。

※ 逆光ですが「旧道立滝川畜産試験場」の機械庫だそうです。

そうして、また1.5キロ強の道のりを市街地へ向かうのだった。つまり、「三谷果樹園」の建物を見るためにおよそ4キロ強のルートを歩くことになったわけである。しかも途中の風景に見るべきところは皆無という味気ないルートだった。(前編で提示したマップの下部の方形の部分である)

このルート選定にはいささか疑問が残る。もう少し工夫はなかったのだろうか?

※ 季節外れのこいのぼりが泳いでいました。これが「おくやま農園」の売りかもしれません。

ルートのゴール地点は「砂川駅」なのだが、その駅と繋がるようにして「地域交流センターゆう」という施設があった。

この地域交流センターとは、誤解を恐れずに言えば、公民館的施設ということだろうか? 地域住民が利用するさまざまな機能が整っているようである。その部屋名を列挙すると、大ホール、ミニホール、大・中・小の研修室、食品工房、交流談話室、多目的工房、IT交流室、市民活動室、児童プレイルーム、図書兼交流室、ミーティングルーム、幼児プレイルームといった具合である。

私は交流スペースという通路のようなところでフリーマーケットのような店を開いている中を通り、ゴールの砂川駅に到着したのだった。

※ 「地域交流センターゆう」の交流ペースではフリマのようなものが開かれていました。

※ その交流スペースの一角では「なつかしの砂川商店街

お~っと、前編での尖塔に関して宿題があった。「地域交流センターゆう」から砂川駅へ至る連絡通路のところで地元の婦人たちとみられる方に聞いたところ、市街地に建つ尖塔は昔の消防署の望楼だと教えてくれた。そして新しい消防署の望楼のある位置についても教えてくれた。私は「砂川市は尖塔の多い街ですね」と話したところ、「そういえば、そうですね」と相槌を打ってくれた。

婦人たちのアドバイスもあり、砂川市を離れる際に消防署を訪れ、尖塔をカメラに収めて砂川市を後にした。

※ 現在の砂川市の消防署と望楼です。いや~、砂川市ってほんとうに尖塔が多いですねぇ~。

砂川市のフットパスルートについて、私はずいぶん辛口の批評をしてしまったが、ルートを選定した担当者はどのようにルートを作成しようかと頭を悩ましたものと想定される。

これまでたくさんの市町村のフットパイルートを歩いてみて、この「そらちフットパスルート」は明らかに他市町村の方が歩くことを想定して設定されたものと推察できる。それだけに、あるいはそれだからこそ、私のような他市町村の者が歩いてその意図を感じ取ることができるようなルートを設定してほしいと願うのである。

《フットパスウォーク実施日 ‘14/05/31 距離約11.2Km》

なんとも退屈な後半のルートだった。無理やり10キロ前後(実際には11.2キロ)のルートを設定するために織り込んだのではないかと思わせるほど魅力のない退屈なルートだった…。もう少し工夫はなかったのだろうか?

石狩川沿いを離れて市街地に向かうと途中に「北光公園」があった。ここは「北光沼」を中心とした公園である。北光沼は石狩川の河跡湖(三日月湖)ということだ。砂川市民にとって市街地近くにオアシスパーク、北光沼と二つも憩いの水辺があるのは幸せなことである。

※ 「北光沼」を中心とした北光公園です。水のある風景はいいですね。

マップではその北光沼の近くに、「お菓子の館 ほんだ」があるとなっていたが、なかなか見つからなかった。近くで作業をしていた方に伺い、国道沿いだと教えられてようやく店を見つけることができた。マップを見るかぎり国道沿いとはとても思えなかったのだが…。

その「ほんだ」では、「ふくろがけ」という密付け加工したリンゴのマドレーヌ風のお菓子が人気だということで聞いたところ、なぜか生産中止だということだった。そこで店が現在一押ししている「アップルパイ」(1個278円)を購入して、砂川土産とした。

※ 苦労してようやく見つけた「お菓子の館 ほんだ」の全景です。

※ そのほんだの一押しが「アップルパイ」でした。

※ 私が実際に食したアップルパイです。かなり美味しかったです。

その後、国道12号線、JR函館本線を跨ぎ、郊外に向かって歩を進めた。住宅街とも農村地帯とも、どちらとも判別できない真っ直ぐな舗装道路を歩いた。その距離およそ1.5キロ強、道央高速道路と交わる手前から曲がり、再び退屈な舗装道路を往く…。

※ JR函館本線を跨線橋で跨ぎます。

※ このような何の変哲もないところで右折します。注意をしていないと迷ってしまうことになります。

左は高速道路の柵が続き、右側には灌木の道路が続く中、およそ1キロ進んだ道路際に「三谷果樹園」という看板が見えた。ここの建物は大正時代に建てられた「旧道立滝川畜産試験場」の機械庫を移築再生したものだという。

果樹園は季節外れのせいか扉は閉じられていた。そのため建物自体も見ることが叶わなかった。

※ ルートの左下には道央高速道路が走っていました。

※ 逆光ですが「旧道立滝川畜産試験場」の機械庫だそうです。

そうして、また1.5キロ強の道のりを市街地へ向かうのだった。つまり、「三谷果樹園」の建物を見るためにおよそ4キロ強のルートを歩くことになったわけである。しかも途中の風景に見るべきところは皆無という味気ないルートだった。(前編で提示したマップの下部の方形の部分である)

このルート選定にはいささか疑問が残る。もう少し工夫はなかったのだろうか?

※ 季節外れのこいのぼりが泳いでいました。これが「おくやま農園」の売りかもしれません。

ルートのゴール地点は「砂川駅」なのだが、その駅と繋がるようにして「地域交流センターゆう」という施設があった。

この地域交流センターとは、誤解を恐れずに言えば、公民館的施設ということだろうか? 地域住民が利用するさまざまな機能が整っているようである。その部屋名を列挙すると、大ホール、ミニホール、大・中・小の研修室、食品工房、交流談話室、多目的工房、IT交流室、市民活動室、児童プレイルーム、図書兼交流室、ミーティングルーム、幼児プレイルームといった具合である。

私は交流スペースという通路のようなところでフリーマーケットのような店を開いている中を通り、ゴールの砂川駅に到着したのだった。

※ 「地域交流センターゆう」の交流ペースではフリマのようなものが開かれていました。

※ その交流スペースの一角では「なつかしの砂川商店街

お~っと、前編での尖塔に関して宿題があった。「地域交流センターゆう」から砂川駅へ至る連絡通路のところで地元の婦人たちとみられる方に聞いたところ、市街地に建つ尖塔は昔の消防署の望楼だと教えてくれた。そして新しい消防署の望楼のある位置についても教えてくれた。私は「砂川市は尖塔の多い街ですね」と話したところ、「そういえば、そうですね」と相槌を打ってくれた。

婦人たちのアドバイスもあり、砂川市を離れる際に消防署を訪れ、尖塔をカメラに収めて砂川市を後にした。

※ 現在の砂川市の消防署と望楼です。いや~、砂川市ってほんとうに尖塔が多いですねぇ~。

砂川市のフットパスルートについて、私はずいぶん辛口の批評をしてしまったが、ルートを選定した担当者はどのようにルートを作成しようかと頭を悩ましたものと想定される。

これまでたくさんの市町村のフットパイルートを歩いてみて、この「そらちフットパスルート」は明らかに他市町村の方が歩くことを想定して設定されたものと推察できる。それだけに、あるいはそれだからこそ、私のような他市町村の者が歩いてその意図を感じ取ることができるようなルートを設定してほしいと願うのである。

《フットパスウォーク実施日 ‘14/05/31 距離約11.2Km》