先日、種をまいた紫大麦とオートミールが発芽していました。種まきが遅かったため心配していましたが、綺麗に発芽していたので安心しました。また、麦の他に、絹さやエンドウ,スナップエンドウ,グリーンピースも発芽していました。ほとんどこの状態で冬を越します。そして、春になると食べられます。なお、ソラマメはまだ発芽していません。

発芽した紫大麦 発芽したオートミール 発芽した絹さやエンドウ

紫大麦やオートミールは食べるよりも種継ぎですが、小麦は来年も収穫してパンなどに加工して食べます。そのため、広い面積に種を蒔きました。先日はまだ発芽していない小麦もありましたが、だいぶ発芽が揃いました。近々麦踏みしなればと思っています。

発芽が揃った小麦、近々麦踏みをする予定

婆様のガス消し忘れで、鍋を焦がすことがこれまで何度かありました。しかし、ガスコンロは消し忘れを感知して火が消えるので安全上助かります。

しかし、石油ストーブは消えません。今後の婆様のことを考えて、石油ストーブを買い替えることにしました。まだまだ使えるのに、石油ストーブが少し可哀そうな気がします。平生町の資源活用センターに行って捨てました。その捨て場には、たくさんの石油ストーブがうらめしそうに捨てられていました。ごめんなさいね石油ストーブさん達。

まだまだ使える石油ストーブ 捨てる二台を車に乗せて 捨てた資源活用センター

非論理的ですが、私は長年使った機械や道具には魂が宿っているような気がします。分かりやすく言えば愛着心なのでしょう。だから、私はいつまでも断捨離ができないのですが。

代わりに、新しい石油ファンヒーターが新入りとしてやって来ました。これから頑張って我家を温めてくれると思います。命を吹き込む儀式として時刻を設定しました。石油を入れて試しにスイッチを入れると、期待に沿うように温風が出てきました。10年位は頑張って欲しいと思います。

説明書を読む 時刻を設定 おお、温風が出る!

裏山の下刈りを続けていますが、時々草刈りの手を休めて木々を眺めます。今年は紅葉がとても遅いのです。ようやく山全体が紅葉してきました。我家の山に比較手多いコナラの葉が、ちらちら落ち始めています。

遅めの紅葉が進むコナラの林

一昨年苗を植えたメタセコイアも紅葉し始め、葉が茶色に染まっています。手で触ると、葉がパラリ落ちます。メタセコイアは、針葉樹にしては珍しく紅葉し落葉します。メタセコイアの周りはコナラなどの大木が茂っています。この冬に何本かのコナラを椎茸用に伐採しようと思っています。そうすれば、メタセコイアに日がよく当たるようになると思います。

紅葉したメタセコイアの葉 メタセコイアの葉、触ると落ちる

天気が良かったので、山の頂上に寝転がって上を見上げました。すると木々を通して空を見上げることができました。日がさしてポカポカ陽気で眠くなりました。30分位経ったでしょうか、目が覚めました。木々や落葉、鳥の声や風の音に囲まれて幸せな気分になりました。

寝転がって上を見上げると、木々を通して青い空と雲

午前中、少年少女発明クラブがありました。私が参加したのは、釘とビー玉の工作以来約一ヶ月ぶりです。これまで、発明工作をする子供達の支援や指導をしてきました。今回は、保護者や子供達の兄弟姉妹を招いての工作成果発表会でした。最初、子供達は作った工作を発表するためのシナリオを書くことから始めました。

工作の発表シナリオを書く 一人ずつ工作品を発表 発表を見る保護者など

発表するためのシナリオが書き終わると、子供達一人ずつが演台に立って工作した発明品について発表しました。ほとんどの子供達はまだまだ発表が苦手のようです。子供達の説明で足りなかった部分を、指導員は補いました。今年の活動は終わりですが、来年は田布施農業工業高校での活動です。高校生に教わりながら工作をします。時間が空けば、私も参加してみようと思っています。

発表を聞く、子供達,保護者,兄弟姉妹,そして指導者

少年少女発明クラブが終わると、すぐに図書館に行きました。N君の朗読会手伝いのためです。ですが、準備はほとんど完了してしました。図書館で食事を済ませると、すぐに城南の石ノ口に急ぎました。石ノ口発掘調査現地説明会に参加するためです。現地は10月のウォーキングで訪れた場所です。10月のウォーキングの再下見で説明を聞いていましたが、今回はさらに詳しい説明を聞くことができました。今回で3度目の石ノ口発掘調査現地でした。よく一緒にウォーキングする知人や歴史好きの知人もたくさん参加していました。

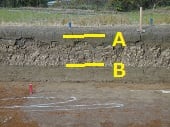

説明会の受付所 A:現代の田,B:古代の田跡 説明員による解説

石ノ口発掘調査現地は、古墳時代から江戸時代までの田んぼを中心とした遺跡とのこと。古代の田んぼ跡と現代の田んぼの説明や、古墳時代の丸隅型竪穴住居や川が流れた跡などの説明がありました。面白かったのは、川の跡に野菜などを洗った洗い場の跡やそれに付随する小屋の跡があったことです。野菜などを洗っている太古の人々の姿を想像しました。

たくさん方々が説明会に参加

発掘調査現地説明会が終わったのは15時頃でした。知人に分かれを言って、すぐに図書館に戻りました。残念ながらN君の朗読会が終わった直後でした。この時、私は大失敗してしまいました。雨でどろどろになった発掘調査現地からそのまま図書館に入ったたため、靴底に付いた泥で図書館の床や階段を汚してしまいました。その汚れ、T君が掃除してくれました。申し訳ありませんでした。

朗読会の片付け後、N君を含む仲間達とスイートメモリに行って談笑しました。朗読会は盛況だったそうです。私は参加できませんでしたが、N君や朗読会を支援した方々お疲れ様でした。

朗読会後、スイートメモリで談笑 私は手前のオレンジジュースを

今回は、我家の北側斜面の下草刈りをしました。こちらの斜面は傾斜がきついので、足がずり落ちそうになりながら刈取りをしました。下草刈りで一番困るのは、傾斜がきついことではありません。伐採した木の切り株が笹に隠れています。その切株に気がつかないで刈っているときに刃が当たることです。

左側に落ち込んでいる北側斜面、たくさんの切株

切株に刃が当たると、キックバックで草刈機が投げ飛ばされそうになるのです。草刈機が振り回されるので、体も投げ出されそうになるのです。実際に体が投げ飛ばされることはありませんが、草刈機が強く腰や腕に当たります。とにかく切株に注意しながら、山の下草刈りをしてます。

我家の後を見ながら下草刈り 下草を刈り取るとスッキリ

たくさんの切株や枝があるため、北斜面は一日では刈取りできませんでした。まあ、気長に下草刈りをすることです。疲れたなと思うと、どっかりと斜面に坐って青い空を見上げながら休むにかぎります。今年中になんとか山の下草刈りを終わられたいと思います。

日当たりが良い我家の北側斜面

昼から、お決まりの史跡調査に行きました。今回は麻郷助政の神花様を調査するためNさんの家を訪問しました。しかし、ご高齢でお休み中だったため、後日訪れる約束をしました。

次に麻里府、続いて泊団地を訪れました。その時、同級生のKさんから、「浜城バス停j前のお地蔵様が無くなっている。」と聞きました。そこで、本当かと思って帰り際にバス停に寄ってみました。すると、二つあった建物のうち、左側が撤去されており、右の空いていた建物にお地蔵様が移っていました。移る直前に、どこかに預けられていたのでしょう。

左の建物跡から、右の建物に引っ越したお地蔵さま

引越し先の建物の下にコンクリートが流し込んであり板で囲まれていました。つい最近、お地蔵様は引っ越したようです。そこで、引っ越したお地蔵様をよく観察しました。すると、以前は隠れて見えなかった台座の文字が見えました。台座の右側にお地蔵様の建立年月が刻まれていました。、明治二十五年四月です。正面には、三世万霊と刻まれていました。左側には建立した三名の名前が刻まれていました。建立年月など、以前の調査では分からなかったこのお地蔵様の謎が一つ解けました。

かつて尾根を支えていた石柱など きれいになったお地蔵様の周り

次の日、Kさんにお会いすると、お地蔵様を引っ越したとのことでした。なお、16日に平生町の直指院に来ていただいて性根を入れる儀式をするそうです。その日、時間が空いたらその儀式に行ってみたいと思います。なかなか引っ越しができなかったお地蔵様、無事引越しできて私は安心しました。

16日に性根が入るお地蔵様、やっとここに引っ越しできました

麻郷 浜城のお地蔵様(北緯33°55'21.66 東経132°03'03.34)

2015.8.23 調査資料より

浜城の国道188線の南側沿いの浜城バス停留所前に、ブロック作り建物の中に一体のお地蔵様が安置されています。お地蔵様は台座の上に立っています。このお地蔵様に特に名前はないとのこと。不思議なことに、その隣に空の同建物が建っています。

左は、お地蔵様が安置された建物 右は、空の建物

今から60年位前、今のようなブロック作りの建物ではなく、四本の立派な石柱がお地蔵様の屋根を支えている建物だったとのこと。また、このお地蔵様は明治時代にKI氏他三名が発起人となって建立したとのこと。建立後100年以上も経っており、建立された理由の詳細は伝わっていないが、海か港での事故に関わるらしい。徳が高いお地蔵様とのことだが、どんなご利益があるか伝わっていません。

建立して以降、KI氏の親族であるK氏がお守りしています。昔は巡礼者が来ていたそうです。数年前まで、K氏が千防さんにお願いして8月24日の裏盆にお勤めをしてもらっていました。千坊さんが来ても、で集まるようなことをしなかったため、お接待はしなかったそうです。の人はこのお勤めのことを知りません。今、K氏以外にの人はお参りしていません。

平成6年頃の国道188線沿いの拡張工事で、道路が広げられ歩道が整備されました。工事前は細い歩道でした。道路を広げるために、K家,O家,そしてN家が土地を提供しました。道路の歩道を作るためにK家は井戸が無くなりました。その工事中に、工事車両が屋根を支える石柱やお地蔵様などを誤って壊してしまいました。お地蔵様の傍に、壊れた四本の石柱の残骸が残されています。このお地蔵様の台座に建立した三人の方の名前が刻まれていたとのこと。しかし、この台座も工事車両が壊してしまったとのこと。

壊れたお地蔵様は、城南の石屋に一時的に預かってもらったそうです。そして、お地蔵さまを補修してもらったとのこと。壊れた石柱の代わりにブロックを使い、その上に屋根を載せてあります。台座はコンクリートを塗って修復したため、建立した三人や建立日付が分からなくなりました。今、セメントが塗られた台座側面上部に「明」の文字が確認できます。明治の「明」ではないかと思われます。また、正面上部に「三」の字が確認できます。「三界万霊」と刻まれていたのか、または何かの番号だと思われますが確認できません。K氏が主に修理費用を出したそうで、修理のため4,5軒回り3万円かかったとのこと。お地蔵様,台座,そしてブロックで建物を建てて以降、今に至っているとのこと。

その道路拡張工事中にお地蔵様を移動する話が出たとのこと。そのため、数m西へ離れた場所に新たな建屋をブロックで作ったそうです。傍のN家(広島在住とのこと)に同意を得ようと広島まで行ったが、以後連絡が取れなくなったとか。N家の同意がないため、お地蔵さんはそのまま今の位置から移動することができないでいます。以降、移動先予定の建屋は空いたままとなっているのです。

ところでK氏が嫁に来た60年前頃、K家周辺は広場で前は海岸でした。傍にN家の塩田がありました。その塩田は後に田んぼになり、さらに今の会社になりました。この近くの海側に塩浜の番人小屋が二軒あったそうです。隣に住むO家は浜城の海で牡蠣の養殖をしていました。何年位養殖を続けていたのかは分からないそうです。永大の工場が平生湾に来た頃に、牡蠣ができなくなったとか。その頃、八海でも海苔の養殖ができなくなったそうです。

KI氏の元に、大島から養子に来たKY氏(K氏のご主人の父親)は生菓子の職人でした。このため、K家では以降おまんじゅうを作っていました。「かとくや」と言いました。鳥越のK商店などにおまんじゅうを出していたそうで、卸しに歩く人が二人いたとのこと。

K氏のお話では「田布施地方史研究会第113号で記載している「鳥越のこつり地蔵」は、私もお詣りした。お胸(よだれかけ)をいただいて帰って、咳が出なくなって体調が回復したら、新しいお胸を作って返した。いただいたお胸も返した。自転車で平生に買うものに行く途中に寄っては拝んでいた。建物の三方にお胸がぶら下げきれないほど吊るしてあった。いただいて帰るときは、傷んでいない良いお胸を選んで持って帰っていた。こつり地蔵は、ただの石の像だったように思う。このような昔の素朴な信仰を子供達に伝えないから、今この話が忘れ去られている。」とのことです。

※2015.12.9 頃 お地蔵様は隣りの空の建物に移動

このところ午前中は農作業をして、午後は史跡調査探訪に出かけています。今回は最初に、麻郷浜城にかつてあった教念寺跡を調査しました。江戸時代の記録に、麻郷にこの寺があったことが記載されています。永禄6年(1563年)に建立され、明治4年に麻郷から牛島に移転しました。ちなみに、教念寺建立後50年位以内に、大恩寺(1570),正信寺.円立寺.誓立寺(1586),専福寺(1592),龍泉寺(1615)などが建立されています。今、教念寺跡地には何も残っていません。五輪石や土台跡もありません。古そうな墓石が二基立っているだけです。

教念寺跡、古そうな墓石が二基 教念寺跡近くの祠

町作りと寺の建立はほぼ同じ時期が多いと思われます。それを考えると、今の田布施の街並みより浜城周辺の方が歴史が古いのかも知れません。明治以前、浜城や米出は賑わっていました。周東地区の主要官庁でもあった上関審判勘場の跡や漢学者亘理南山の石碑にその名残を見ることができます。明治の初めになっても賑やかで、三階建ての呉服屋などがありました。

賑わいの変遷や政治的な理由などにより、お寺が移動することはよくあったようです。明治初期多くのお寺が廃寺になりましたが、教念寺の場合は廃寺ではなく牛島への移転の道を選んだようです。来年は八島をウォーキングする予定ですが、再来年は牛島をウォーキングして教念寺を訪れたくなりました。

蓮輪のお地蔵様跡 蓮輪お志荷様の祠 井神山中の祠

地元でもこの地にお寺があったことを知る人はほとんどいません。わずかな名残として、 この場所を教念寺藪と呼んでいます。ところで、教念寺への細い道の途中に祠がありました。何の祠か分かりません。近くに住む同級生Kさんを訪ねましたが分からないとのこと。Kさんの御母堂に聞いてみるとのこと。これら山や藪の中の祠は、忘れ去られる運命のようです。続いて、蓮輪のお地蔵様跡やお志荷様の祠を訪ねました。そして、麻郷井神の山中にある祠も訪ねました。近所を散策している方に聞きましたが、祠があることすら知らないようです。

丘上の眺めが良い場所に建つ荒神様の祠

続いて助政の祠を訪ねました。以前から祠があることを聞いていたため探しました。焼場跡から古道に入り探しました。すると、意外にも麻郷小学校前の信号機から東50m位の丘上にありました。眺めの良い場所です。そして、その南の道向かいにも小さな祠がありました。たまたま庭木を手入れしている方に祠についてお聞きしました。すると、両社祠ともに荒神様とのこと。それぞれ別の班が管理しているとのことでした。

道向かいの小さ目の荒神様 助政の荒神様から鳥越方面を眺めて

丘上に立つ荒神様は、10月15日に当屋の家に皆が集まり飲み食いのお祭りをするとのこと。どの荒神様の祭りも、その昔は当屋の家に集まっていました。しかし、最近は当屋の家ではなく集会所に集まることが多くなりました。助政のこの班では今でも当屋に集まる習慣が残されているようです。片方の小さな荒神様はお祭りをしていないそうです。

その後、別の山中の古道跡を歩いていて道に迷ってしまいました。藪をかき分け倒れた竹をまたぎながら古道跡をどんどん歩いていると、ひょっこり麻郷幼稚園前に出ました。この付近はたくさんの犬がいるようです。吠えるのでここを退散することにしました。

麻郷地区の山を中心に散策しましたが、歩いたわりには成果少なし

我家の冬支度をキューピッチでしてます。その支度の一つが、我家の東と北隣りの山の下草刈りです。プロの人ならば2~3日で済ませられると思いますが、このところ午前中だけ作業をしています。最初に、今年の1月に陽光桜を植えた東側斜面の下草刈りをしました。

笹刈り用のチップ刃 東側斜面の南端を刈取り 終わった東側斜面の南端

草刈り用のチップ刃を笹刈りに使うと、すぐに刃がもろくなるようです。そのため、高価ですが笹用のチップ刃を使っています。ただ、去年から使い続けている刃のため、サクサクとは刈れません。新品の刃は回転を遅くしても刈れますが、古くなると、回転数を上げないと思いように刈れません。そのため、時々刃を研磨しています。

陽光桜を植えた東斜面の下半分を刈取り終了

山の下草刈りで一番困るのは、崩れやすい急斜面のため足で踏ん張りにくいことです。刈取り作業をしていると、時々よろけそうになります。特に、隠れた切株に刃が当たってキックパックする時です。ところで、隣りの山から竹が侵入していたことが分かりました。まだ、細い竹なので数日中にノコギリで切り倒そうと思います。

竹が新入した東尾根 笹が生える東斜面の上半分 東斜面の上半分刈取り完了

笹や小枝を長く時間刈取りしていると、笹用のチップ刃でも切れが悪くなります。そんな時はディスクグラインダーで一つ一つのチップを研磨します。普通の研磨では砥げないため、チップ研磨用のダイヤモンド砥石を使用します。鉄を研磨する時は激しく火花が飛びますが、チップは火が出ないのでどの程度磨けたのか分かりにくいのが難点です。年末までに山全ての下草を刈れると良いのですが、今年も無理かな。これから、シイタケ用の木を伐採,桃などの剪定,たくあん作り,白菜漬けなどが並行するので、また午後は史跡調査をしたいと思うので、しばらくは忙しい日々が続きそうです。

下草刈りが進行中の東側斜面

5月に皇帝ダリヤをいただいて移植しました。なかなか花が咲かないと思っていたら、11月に薄紫色の花がたくさん咲きました。婆様がとても気に入ったようなので、増やせないかと思いました。茎を分割すると増えるとの話を聞きましたので、ダメ元で茎を切断して植えてみることにしました。

皇帝ダリヤの茶色く硬い茎、2~3節ごとに切断

今は12月の冬なので、植えるには適さない季節だと思います。今考えれば、秋口に茎を分割して植えれば良かったかなと思います。切断した茎を畑に1m位離して植えてみました。たぶん、冬の間に枯れるか腐るかと思います。ダメなら、来年の夏に試みようと思います。さて、枯れるか,腐るか,なんとか生き残るかどちらでしょう。

2~3節ごとに切断した茎 上の節が少し見える程度に埋める

8月下旬に種芋を植え付けたジャガイモ(品種:おきな)の収穫をしました。茎や葉が枯れ始めたため掘り上げました。これから霜が降りると、枯れた茎や葉が溶けるように小さくなり芋の場所を特定することが困難になります。そのため、急いで掘り上げました。

スコップを根本に差し込む 出てきたジャガイモ 大きめのジャガイモ

掘ってみると、今年は比較的に大粒のジャガイモばかりでした。茎を3本程度に間引きしたのが良かったようです。収穫したジャガイモは三つに分けました。一つは我家で食べる分,二つ目は東京の家内に送る分,そして友達などにおすそ分けする分です。実は三日前に一株分掘り上げて食べてみました。大粒のジャガイモは空洞があることが多いのですが、ありませんでした。しかも、ほくほくして美味しいジャガイモでした。

東京八王子市に住む家内に送るジャガイモ

ところで、先月種まきした小麦がようやく発芽しました。すべてではありませんが、朝日に照らされて芽が光っていました。一週間後にはすべての種が発芽していると思います。今月末には初の麦踏みをすることができると思います。なかなか発芽しなかったので気をもんでいましが杞憂でした。

朝日に照らされキラキラ光っている小麦の芽

大泉寺を出ると、元来た道を引き返して竹尾に向かいました。牧場横を通ってしばらく歩くと、右手にお地蔵様がありました。さらに進むと、竹尾の旧バス停に着きました。面白いことに、旧バス停待合室にお地蔵様が安置されているのです。元々は峠にお地蔵様だけがあったようです。その場所に、バス停待合室を作った時に地蔵様を取り込んだのではないでしょうか。そのいきさつを知っている方はいないようでした。

竹尾小学校跡地少し手前のお地蔵様、となりに小さな7丁地蔵様

続いて、竹尾小学校跡地に向かいました。その跡地の少し前に石垣に併設された立派なお地蔵様がありました。今でも竹尾の方々に大切にされているようでした。そのお地蔵様のすぐ隣に小さな7丁地蔵様が安置されていました。次に、竹尾小学校跡地に行きました。この小学校は昭和36年、国木小学校と同時に今の田布施西小学校に統合されたようです。運動場跡に炭焼釜などがありました。

竹尾小学校跡運動場 龍泉寺に向け山道を進む 倒れた3丁地蔵様

竹尾小学校跡を出ると、山道に入りました。この山道には6~2丁のお地蔵様が約100mごとに安置されています。ところが、3丁地蔵でしょうか道端に落ちて倒れていました。小さなお地蔵様とはいえ重いので元に位置に戻せません。せめて、ふせた状態で倒れたものを仰向けに起こしておきました。猪のしわざではないかとことでした。1年前に調査に来た時は倒れていませんでした。この1,2週間内に倒れたようです。

2丁地蔵の上方に龍泉寺 楼門の階段前に到着 階段途中の1丁地蔵

以前、この山道を歩いた時は草があちこちに生えていました。しかし、今回は綺麗に草が刈り取りされていました。人がめったに通らないにもかかわらず、地元の方々が今もなお草刈りの奉仕を続けているのだと思います。ありがたいことです。2丁地蔵を過ぎると、落ち葉に埋もれたような階段が見えてきました。その階段を登りきると、楼門前の石階段が目の前に現れました。この階段を登りきると終点の龍泉寺です。

龍泉寺楼門前の石階段を登る、階段折り返し場所に1丁地蔵

龍泉寺に到着すると、ご住職様にご挨拶をしました。快く本堂を見せていてありがとうございました。長八海の虎の襖絵を見せていただいたり、楼門の向きなどについてご住職と奥様と談笑しました。

龍泉寺を出ると、駐車場にあらかじめ停めていた車で出発地点である田布施交流館に戻りました。下見にした方々、お疲れ様でした。

交流館~才賀川~楠峠~竹尾のコース

来年1月のウォーキングルートの下見をしました。田布施町交流館からスタートして、竹尾龍泉寺までの史跡を巡りながら歩くコースです。田布施町役場,真光寺,そして岸邸の横を通り、最初に長田の聖観世音菩薩堂を訪れました。3年前まで、千坊さんが竹尾などの方々を集めて巡礼していた、平和一日巡拝のスタート地点です。その聖観世音菩薩堂から長田を横切り、才賀川に出ました。

3年前の巡拝案内 長田の聖観世音菩薩堂 誰もおられない宝樹寺

才賀川に着く直前、長田の地蔵さんを拝みました。才賀川の堤防を上流に向かって歩いていると、川にたくさんのオオバンと鴨がいました。近づくと一斉に飛んで逃げてしまいました。新馬殿橋を過ぎた頃、西の寺子屋でお世話になっているMさんに偶然に出会いました。これから田布施西小学校に行くところとのこと。少しの間、談笑しました。その後、才賀川を歩いて宝樹寺に向かいました。

西田布施公民館 静かな太子庵 太子庵となりの荒神様

宝樹寺の見学を済ませると、いったん西田布施公民館でトイレ休憩をしました。休憩を済ませると、道路向かいにある太子庵とその隣の荒神様の祠に行きました。近所の方にお聞きすると、太子庵は1/21と8/21にお祭りをするそうです。1月のお祭りにはぜひ行ってみたいと思います。才賀川に戻ると松尾の瑞松庵に行きました。

松尾瑞松庵に安置された仏様を見学後、お昼休憩

瑞松庵の鍵を、今月はたまたま議員のSさんの家で管理しているとのこと。瑞松庵を快く見学させていただきありがとうございました。なお、議員の奥様は私の中高時代の同級生とのこと。同じクラスになったことが無かったためか、あまり覚えていませんでした。帰宅後アルバムを開いて見ると思い出しました。瑞松庵を出ると、植物試験地横を通り広域農道に出ました。斎場がある楠峠の道を越えるなど、しばらく歩き続けました。

麻里府上郷大泉寺 道端の地蔵尊 竹尾バス停跡の地蔵尊

楠峠には麻里府上郷の焼場がありました。私が高校時代に亡くなった同級生のI君。彼はスポーツマンで明るく優しい、本当に惜しい男でした。樽に入った彼と一緒に、この焼場まで行きました。ところで、楠峠のテクノセブン社長をしている同級生のM君を訪ねましたがいませんでした。テクノセブンから300m位道を歩いて大泉寺に着き、ご住職にご挨拶をしました。本堂を快く見学させていただき、ありがとうございました。

交流館~才賀川~楠峠~竹尾のコース

小麦は先月種まきをしましたが、紫大麦とオートミールの種まきが遅れてしまいました。これらの麦はそれほど多くは栽培しておらず、いわぎ種継ぎの目的で毎年種をまいています。まずは紫大麦ですが、これはもち性の大麦です。通常だんご麦と言って、すこしばかり粘りがあります。今年は、去年栽培した中から紫の色が強いものを選抜して種まきしました。

紫麦を種まきをする畝作り 去年選抜した紫色が濃い麦

私が栽培している紫大麦は大麦の一種類です。裸麦は脱禾しやすくて良いのですが、私が栽培している紫大麦は脱禾が面倒です。大麦の精白機を使えば精白できますが、精白率を上げると玄麦部分が小さくなるのが欠点です。いつか、紫大麦をたくさん栽培して、団子にして食べてみたいと思っています。

紫大麦の穂をほぐして、今年の種まきに使用

去年に続いて、オートミールの種まきをしました。この麦は裸性の燕麦です。裸性のため脱禾が容易なのですが、実が小さいため大規模に栽培しないと収穫が難しい種類の麦です。さらに、スズメなどの小鳥の食害被害が多いのも栽培を困難にさせる原因の一つです。ただし、病気に強いのと茎葉がたくさん獲れるのは長所です。牛や山羊に食べさせる餌には良いかも知れません。

穂から種を採集 取り出したオートミール 種まき中の麦

乃木神社を出ると、次に覚苑寺に向かいました。覚苑寺への軽い登坂の参道を歩きました。途中、長門国の国分寺跡を見ました。今は石が残っているだけでしたが、かつては荘厳な古代の建物が建っていたのでしょう。ここは九州と本州を結ぶ大切な場所です。古墳も多く、古代においては重要な場所だったのではないでしょうか。

長門国の国分寺跡 覚苑寺の石階段 覚苑寺前の広場

長門国は、本州の入口にあたります。中国や朝鮮から渡来した人は、九州か長門国に到着したようです。渡来した人々は、ここから各地に散らばって行ったのではないでしょうか。数十年前、朝鮮半島からの密航船が日本海側でよく見つかります。それだけ、大陸に近い場所なのです。繭の渡来石碑が建っているように、大陸文化導入が盛んだった地域だったと思います。さらにその昔、弥生時代も先進地域の一つだったと思います。

赤く紅葉し始めた覚苑寺の西側

ところで、覚苑寺は面白いお寺です。建物の作りが独特で、例えば孔子廟の模様を思わせる窓が南側にあるのです。仏教以外にも儒学も教えていたのではないかと思います。ところで、本格的な紅葉はまだでした。覚苑寺を散策中、テレビの撮影をしていました。その夜、我々が歩いている姿が放映されたそうです。私は残念ながら、その放送を見損ないました。

トトロの家のよう 忌宮神社に戻る道すがら SAで少しばかり休憩

覚苑寺を見終わると、車を駐車している忌宮神社に戻りました。そして、田布施に向かって帰りました。途中、高速道路SAに立ち寄ってコーヒーを飲んで休憩しました。運転をしたN君とY君、お疲れ様でした。

今回ウォーキングした下関市長府の史跡探訪ルート