1971年にカトリック立川教会で知り合ったペロ夫妻から時々手紙が来ます。

夫がJimで奥さんがSantaといいます。

今日送ってくれたのは、楽しく、奇想天外な路上音楽会の演奏の動画です。是非、音声を出してお楽しみ下さい。

http://www.youtube.com/watch_popup?v=GBaHPND2QJg&feature=youtu.be

ある銀行の広告用の動画のようです。他にも面白い動画が沢山あります。

それにしても今日は暑いですね。庭の寒暖計が40度近くまで上がっています。

甲州の甲斐駒岳のふもとに本当に粗末な小屋を持っています。もう40年近く通っています。

その小屋の窓の向こうに一年中、水の涸れない小川が流れています。時々、ヤマメも泳いでいます。小川の向こう側数メートルまではも自分の土地です。

その先の斜面と丘は他の里人の土地です。その斜面や丘には桜や朴、クヌギコナラなどの雑木が生えています。その雑木林は私のものではありません。

小川も自分の所有物ではありません。武川米のための大切な水源の一つです。里人の財産です。

しかし40年近く通って、この小川の傍で焚火をしたり、ビールを飲んでいると、この川が自分のもののような気分になるから不思議です。

里人は一度も登って来ません。何をしても誰も文句を言いません。

私が勝手に橋をかけたり川底を綺麗にしたりして遊んでいます。しかし小川を汚すような廃水やゴミは絶対に流しません。自分の川と思うから大切にしているのです。

この小川は子供達も大好きでした。それぞれ堰を石で作り、自分用の池を持っていました。夏には水遊び場でした。それも随分と昔のことになってしまいました。いまは3人の孫達が同じように遊んでいます。

丘には細い道を作り、ロープを伝わって子供でも登れるようにしました。孫達は「命ガケ」と名付けて登り降りを楽しんでいます。里人に聞くと、人間が歩くだけの道なら雑木林の何処に作っても良いと言います。車の通れる道は、勝手に作ってはいけないそうです。それが昔からの掟なのだそうです。

長年眺めていると小川の向こう側の樹木も自分のもののような気分になります。

何十年たっても誰も切りに来ません。細かった雑木が大木になってしまいました。

川と雑木林を所有しているような気分は決して悪くはありません。こころが豊かになります。

他人が見たら汚い小さな流れと、何の変哲も無い雑木の写真ですが、見る度に豊かな気分になるのです。そのせいでこのブログに何度も出て来る写真です。

皆様もこの小川と雑木林がご自分の所有物として是非ご覧下さい。豊かな気分になるかと思います。

一昨日、小屋の窓から撮った風景です。梅雨があがっていないので暗い日でした。

所々に堰を作り、綺麗な水を溜めて、空と樹木を写して楽しんでいます。

雑木もこんなに大木になりました。誰も切ろうとしません。夏はこの深い緑を眺めて楽しんんでいます。冬になると葉がすべて落ちてしまい明るい太陽が小屋まで射してきます。

雪が白く全てのものを覆います。そんな雪景色も良いものです。四季折々いつでも小屋の回りの風景を楽しめるのです。

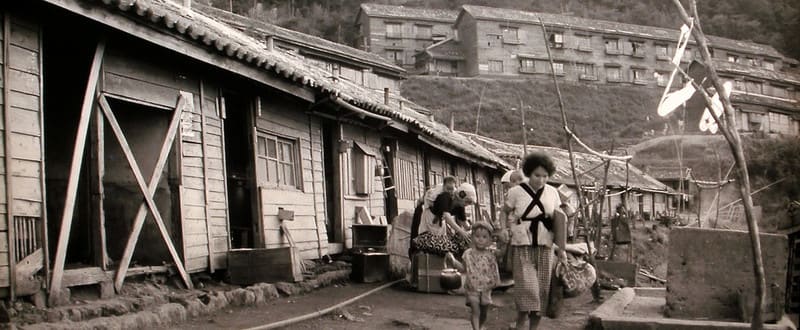

九州に住んでいらっしゃる江島達也さんはどういう訳か知りませんが古い石炭の町の写真を沢山撮っています。昔の写真を探し出し、自分の撮った写真と較べながらブログに掲載しています。

日本中に蒸気機関車が走り、あらゆる工場の主な動力源が蒸気ボイラーであった時代があったのです。それは戦前、戦中、戦後と続きました。そして昭和40年頃まで炭鉱住宅が北海道や九州に沢山ありました。

九州には筑豊炭田があり北海道には夕張炭鉱などなどがありました。

その後、次第に安価な石油が輸入されるようになると石炭掘りの人々は消えて行きます。

しかし石炭こそは戦後の復興を支えた貴重なエネルギー源だったのです。

時々、悲惨な落盤事故や炭鉱爆発事故のニュースが新聞に出ていました。

私が仙台に住んでいた頃の中学時代の友人の父は、北海道炭鉱、通称、北炭に務めていました。

その穏健な人が時々、炭鉱事故の恐さを話していたものです。落盤事故も怖いが、もっと怖いのは石炭の粉が坑道に充満し、それへカンテラの火が引火して爆発する「粉塵爆発」が一番怖いと言っていました。

カンテラの火には粉じんへの引火を防ぐため金網のホヤがかけてあります。しかし、たまに、そのホヤが外れて爆発するそうです。

江島達也さんのブログの沢山の炭鉱内部の写真や炭鉱住宅の写真を見ていると日本人が「黒いダイヤ」と言ってあんなに有難がった石炭のことを綺麗さっぱり忘れている事に愕然としました。

炭鉱住宅の写真を見ていると戦後の復興期の苦しかったころのことが走馬灯が回るように鮮明に思い出されます。そして人間の忘れ安さに驚きます。

こんなに忘れやすくて良いものでしょうか?しばらく沈思します。

それにしても戦後生まれのお若い江島達也さんが炭鉱とその周辺のかつての風景にこだわる意味を考えています。その精神は健全です。貴重です。何故か分かりませんがすがすがしい精神です。

下に九州の炭鉱町の写真をお借りして掲載します。最後の太い錆びた鎖は石炭運搬船を係留するために使ったものです。

写真は江島達也さんの許可を貰って彼のブログからお借りしました。出典は、http://hayabusa-3.dreamlog.jp/ です。

・

・

・

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申しあげます。

後藤和弘(藤山杜人)