「房総往還」道は「富津」交差点を左折して進みますが、まっすぐ「富津岬」へ向かいます。

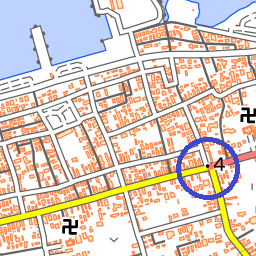

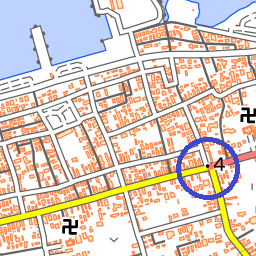

1880年代のようす。○が分岐点。富津は古くからの漁師町で家屋がたくさん。

1880年代のようす。○が分岐点。富津は古くからの漁師町で家屋がたくさん。

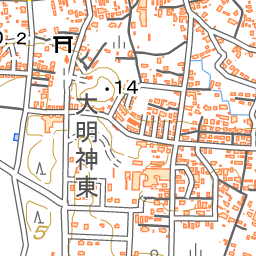

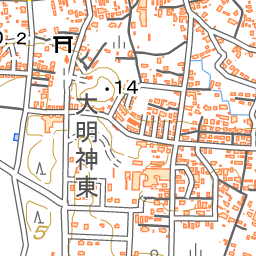

2010年代のようす。左折する道(黄)が街道。赤が国道16号線。交差点まで。

2010年代のようす。左折する道(黄)が街道。赤が国道16号線。交差点まで。

岬の先端まではけっこう歩きます。

右手に落ち着いた店構えのお店。古くからの葬儀屋さんのようです。「かじ屋」(「じ」は「志」に濁点。)

漁師町らしく、漁具が。

ようやく「富津公園」入口へ。「富津公園」に関わりのある俳句や短歌が掲示されています。

俳人

橋本花嬌

若草やいとしき人のむかし道

名月や乳房くわえて指さして

用のない髪と思えば暑さかな

虫の音をあつめて星の夜明けかな

片羽つつ時雨ほすなりうの夕日

小林一茶

昼顔やざぶざぶ汐に馴れてさく

大汐や昼顔砂にしがみつき

土屋文明 歌人(アララギ派)往還集上総富津海岸ににて

砂よけの垣根にのこるはだら雪

砂の上の影を鮮やかにみす

注:「はだら雪」=まだらに降り積もった春の雪のこと

砂丘おりて間近に見ゆる松原へ

先刻の人まだ歩み居る

「富津観光ガイド」。

「県立富津公園案内図」。 大きな公園です。

大きな公園です。

岬の先端まで歩いて向かいます。右手に運動公園、ジャンボプールなどの施設があります。左手は蓮池や林の中の散策道が広がります。

「ジャンボプール」。

「ジャンボプール」。

林の中を一直線に岬まで。車はたくさん通りますが歩く人はいません。ランニングする一団も。

だんだんと左右が細くなってきて、海岸が迫ってきます。

「富津州海浜植物群落地」案内板。

右も左も海岸が見えてきます。

やっと先端の海岸につきました。公園入口から約30分。

かなり風が激しい。ウィンドサーフィンをしている人も強風に煽られ、思うように操れません。それでも、けっこう頑張っています。

君津の日鉄製鉄所など工業地帯が霞んで見えます。

対岸の横浜付近も霞んでいます。

遠くに見える島は「第一海堡」。

遠くに見える島は「第一海堡」。

明治から大正にかけて、首都東京を防衛するために東京湾口部に海堡(かいほう)と呼ばれる海上要塞が建設されました。海堡は、砲台を設置するために造られた人工島で、千葉県富津岬側から神奈川県横須賀市側にかけて3つの海堡が建設されました。

第⼀海堡は、富津岬の先端の⽔深5mほどの海中に築かれました。基礎のための⽯を投⼊し、その上に野⾯⽯で囲った堤防を築き、内部に砂を充填して砲台を建設したものです。

明治14 年(1881)8⽉に着⼯し、明治23年(1890)12 ⽉に竣⼯しました。 7万m3の⽯材、13 万m3の砂が使⽤され、32万⼈の⼈夫が使役されました。海堡の埋⽴造成費だけで38万円(現在の価格で約35億円)かかりました。

第⼀海堡の航空写真(平成16年4⽉)

第⼀海堡の兵備

・28cm 榴弾砲14⾨

・19cm カノン砲1⾨

・12cm 速射カノン砲4⾨

・7.5cm 速射カノン砲4⾨

・機関砲4⾨

・探照灯1基

兵備費は116万円(現在の価格で約95億円)でした。

※ 現在、財務省関東財務局が管理しています。

第⼆海堡は、第⼀海堡の⻄2,577mで、⽔深8〜12mの海中に築かれました。49万m3 の⽯材、30万m3 の砂が使 ⽤され、50万⼈の⼈夫が使役されました。海堡の埋⽴造成費だけで79 万円(現在の価格で約50 億円)かかりました。

明治22年(1889)7⽉に着⼯し、⼤正3 年(1914)6⽉に竣⼯しました。

●東京湾第二海堡基礎試築ノ図 2004年3月撮影

■第三海堡建設にも採⽤された、第⼆海堡の防波壁⼯事

第⼆海堡の防波壁の⽔深は、満潮⾯より-10〜-11mでした。第⼆海堡の基礎は軟弱ではなかったので、捨⽯が沈下したり、波⼒も⼲潮⾯下1m以下に及ぶことありませんでした。

⽔中作業には、素潜りの潜⽔夫と器械潜⽔夫を使⽤しました。この防波壁⼯事は好結果を納めたので、以後の第三海堡の防波壁⼯事にこの⼯法が採⽤されることとなりました。

■基礎⽯の投⼊時に活⽤した五⼤⼒船

基礎⽯の投⼊に当たっては、割栗⽯(わりぐりいし)を⽬的の位置に投⼊できるよう、浮標を⽬的地の付近におき、積載船(五⼤⼒船またはダルマ船)を浮標に係留して割栗⽯を投⼊しました。

五⼤⼒船は、東京湾を中⼼とする関東周辺で⽤いられました。船の⼤きさは、⻑さ9.4m〜19.7m、幅2.4m〜5.2mでした。

【五⼤⼒船】

〔資料〕「東京湾海堡基礎築設⽅法及景況取調書」、

明治39 年8 ⽉ より作成。

第⼆海堡の兵備

▲ページトップへ

・27 センチカノン砲塔(27K 砲塔) 1基

・27 センチカノン隠顕砲※架式砲台(27K 隠顕式) 4⾨

・15 センチカノン砲塔砲台(15K 砲塔) 3基

・7.5 センチ速射カノン(7.5 速K) 10 ⾨

・機関砲 10⾨

・探照燈 1基

・⽔雷⽤探照電灯 1基

※隠顕砲(いんけんほう):防護壁の内側に隠れ、射撃の際に砲⾝が持ち上がる⼤砲。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

注1:「第三海堡」は、関東大震災で大きな被害を受け、後、撤去。

注2:陸地には「富津元洲堡塁砲台」の跡が富津公園内にあり、帰りに寄ることに。

解説板。

解説板。

1880年代のようす。○が分岐点。富津は古くからの漁師町で家屋がたくさん。

1880年代のようす。○が分岐点。富津は古くからの漁師町で家屋がたくさん。

2010年代のようす。左折する道(黄)が街道。赤が国道16号線。交差点まで。

2010年代のようす。左折する道(黄)が街道。赤が国道16号線。交差点まで。岬の先端まではけっこう歩きます。

右手に落ち着いた店構えのお店。古くからの葬儀屋さんのようです。「かじ屋」(「じ」は「志」に濁点。)

漁師町らしく、漁具が。

ようやく「富津公園」入口へ。「富津公園」に関わりのある俳句や短歌が掲示されています。

俳人

橋本花嬌

若草やいとしき人のむかし道

名月や乳房くわえて指さして

用のない髪と思えば暑さかな

虫の音をあつめて星の夜明けかな

片羽つつ時雨ほすなりうの夕日

小林一茶

昼顔やざぶざぶ汐に馴れてさく

大汐や昼顔砂にしがみつき

土屋文明 歌人(アララギ派)往還集上総富津海岸ににて

砂よけの垣根にのこるはだら雪

砂の上の影を鮮やかにみす

注:「はだら雪」=まだらに降り積もった春の雪のこと

砂丘おりて間近に見ゆる松原へ

先刻の人まだ歩み居る

「富津観光ガイド」。

「県立富津公園案内図」。

大きな公園です。

大きな公園です。岬の先端まで歩いて向かいます。右手に運動公園、ジャンボプールなどの施設があります。左手は蓮池や林の中の散策道が広がります。

「ジャンボプール」。

「ジャンボプール」。林の中を一直線に岬まで。車はたくさん通りますが歩く人はいません。ランニングする一団も。

だんだんと左右が細くなってきて、海岸が迫ってきます。

「富津州海浜植物群落地」案内板。

右も左も海岸が見えてきます。

やっと先端の海岸につきました。公園入口から約30分。

かなり風が激しい。ウィンドサーフィンをしている人も強風に煽られ、思うように操れません。それでも、けっこう頑張っています。

君津の日鉄製鉄所など工業地帯が霞んで見えます。

対岸の横浜付近も霞んでいます。

遠くに見える島は「第一海堡」。

遠くに見える島は「第一海堡」。明治から大正にかけて、首都東京を防衛するために東京湾口部に海堡(かいほう)と呼ばれる海上要塞が建設されました。海堡は、砲台を設置するために造られた人工島で、千葉県富津岬側から神奈川県横須賀市側にかけて3つの海堡が建設されました。

第⼀海堡は、富津岬の先端の⽔深5mほどの海中に築かれました。基礎のための⽯を投⼊し、その上に野⾯⽯で囲った堤防を築き、内部に砂を充填して砲台を建設したものです。

明治14 年(1881)8⽉に着⼯し、明治23年(1890)12 ⽉に竣⼯しました。 7万m3の⽯材、13 万m3の砂が使⽤され、32万⼈の⼈夫が使役されました。海堡の埋⽴造成費だけで38万円(現在の価格で約35億円)かかりました。

第⼀海堡の航空写真(平成16年4⽉)

第⼀海堡の兵備

・28cm 榴弾砲14⾨

・19cm カノン砲1⾨

・12cm 速射カノン砲4⾨

・7.5cm 速射カノン砲4⾨

・機関砲4⾨

・探照灯1基

兵備費は116万円(現在の価格で約95億円)でした。

※ 現在、財務省関東財務局が管理しています。

第⼆海堡は、第⼀海堡の⻄2,577mで、⽔深8〜12mの海中に築かれました。49万m3 の⽯材、30万m3 の砂が使 ⽤され、50万⼈の⼈夫が使役されました。海堡の埋⽴造成費だけで79 万円(現在の価格で約50 億円)かかりました。

明治22年(1889)7⽉に着⼯し、⼤正3 年(1914)6⽉に竣⼯しました。

●東京湾第二海堡基礎試築ノ図 2004年3月撮影

■第三海堡建設にも採⽤された、第⼆海堡の防波壁⼯事

第⼆海堡の防波壁の⽔深は、満潮⾯より-10〜-11mでした。第⼆海堡の基礎は軟弱ではなかったので、捨⽯が沈下したり、波⼒も⼲潮⾯下1m以下に及ぶことありませんでした。

⽔中作業には、素潜りの潜⽔夫と器械潜⽔夫を使⽤しました。この防波壁⼯事は好結果を納めたので、以後の第三海堡の防波壁⼯事にこの⼯法が採⽤されることとなりました。

■基礎⽯の投⼊時に活⽤した五⼤⼒船

基礎⽯の投⼊に当たっては、割栗⽯(わりぐりいし)を⽬的の位置に投⼊できるよう、浮標を⽬的地の付近におき、積載船(五⼤⼒船またはダルマ船)を浮標に係留して割栗⽯を投⼊しました。

五⼤⼒船は、東京湾を中⼼とする関東周辺で⽤いられました。船の⼤きさは、⻑さ9.4m〜19.7m、幅2.4m〜5.2mでした。

【五⼤⼒船】

〔資料〕「東京湾海堡基礎築設⽅法及景況取調書」、

明治39 年8 ⽉ より作成。

第⼆海堡の兵備

▲ページトップへ

・27 センチカノン砲塔(27K 砲塔) 1基

・27 センチカノン隠顕砲※架式砲台(27K 隠顕式) 4⾨

・15 センチカノン砲塔砲台(15K 砲塔) 3基

・7.5 センチ速射カノン(7.5 速K) 10 ⾨

・機関砲 10⾨

・探照燈 1基

・⽔雷⽤探照電灯 1基

※隠顕砲(いんけんほう):防護壁の内側に隠れ、射撃の際に砲⾝が持ち上がる⼤砲。

(この項、「

」HPより)

」HPより)注1:「第三海堡」は、関東大震災で大きな被害を受け、後、撤去。

注2:陸地には「富津元洲堡塁砲台」の跡が富津公園内にあり、帰りに寄ることに。

解説板。

解説板。