先に古そうな橋があります。「幅1.8m、重量制限1.5t」との標示が。

「田島橋」。 「赤岩橋」と同様、軽自動車以下が通行可。

「赤岩橋」と同様、軽自動車以下が通行可。

橋の上から上流を望む。

橋を渡って右岸を歩きます。

すぐ左脇を流れる「八間堀悪水路」の向こうは、水田が広がります。

※悪水路=農業排水路

大量の水が流れ込んでいます。

「豊橋」。

道路橋と歩道橋が並んでいます。

流入口。

流入口。

こうした排水路から流れてくる中川も水量が多い印象。田植え後の水量調整が行われている様子です。

左の水田にはシラサギが。

しきりに甲高い声で啼く鳥たちがいます(姿は見えませんが)。

「オオヨシキリ」のようで、田んぼのそばのヨシ原から聞こえてきます。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

夏の季語「行々子(ギョギョシ)」は、オオヨシキリの鳴き声から。

「行々子口から先に生まれたか」 by小林一茶

全長18.5cm。頭から背、翼の上面、尾の上面は淡褐色をしています。下面は黄白色。口元にひげがあります。腰は淡色。「ギョギョシ ギョギョシ ギョギョシ」あるいは「ケケス ケケス カイカイシ」などと聞こえる大きな声。多数がさえずっていると暑苦しいし、うるさいとさえ思うことがあります。アジア大陸の中緯度で繁殖し、冬期は熱帯地域へ渡ります。日本では全国で繁殖する夏鳥ですが、沖縄地方では渡りのみ。数本のヨシを束ねてお椀型の巣をつくります。一夫多妻性で、同時期ではありませんが、オスの周辺にメスが巣をつくり、抱卵、育雛します。一夫五妻の例も知られています。カッコウに託卵されることも多いことで有名。河川、池沼、海岸などの水辺に広がる葭原に生息しています。

(この項、「|日本の鳥百科|サントリーの愛鳥活動」HPより)

※余談ですが、「一夫五妻~僕がモテる理由~」というコミックがあるそうです。

妻味一夫はいたって平凡な30歳のサラリーマン。しかし一夫には、下は10代から上は40代まで5人の妻がいる。妻といっても法律上の妻ではない。結婚を前提としたプレ結婚生活、いわゆる事実婚。1人の夫と5人の妻たちが巻き起こすラブラブ妻コメディー!!

(この項、「 」より)

」より)

外で、こんな賑やかな鳥の啼き声を聞くのは久しぶりです。

対岸。

「松乃木橋」と水管橋。

この先しばらくは、一直線。

先に見えるのは、「新開橋」。

新開橋のところで、釣り人が。

その先、右手から農業用水が合流。

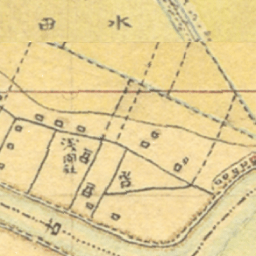

この付近の今昔。

1880年代のようす。北に大きく湾曲している。

1880年代のようす。北に大きく湾曲している。

上部の流れは、現在の中川の流れとは大きく異なる。

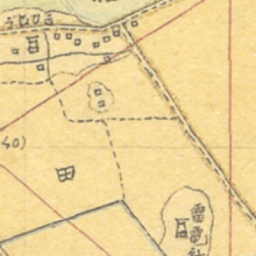

2010年代のようす。湾曲した部分が直線化。

2010年代のようす。湾曲した部分が直線化。

右上には旧流路が農業用水路になっている残っている。

この付近は、かつての流れのまま?

この付近は、かつての流れのまま?

左手に小高い丘が見えています。「大落古利根川」歩きの時には気づきませんでした(右手に位置する)。

「まつぶし緑の丘公園」。

「まつぶし緑の丘公園」。

県南東部、松伏町の北部に位置し、南側を県道春日部松伏線、北部を県道野田岩槻線に接しています。里山、広場、水辺からなる原風景を創出し、樹林や野鳥、草花、昆虫等のふれあいを通じ、公園利用者が心も体も元気になることを目指して計画した公園です。

中川と大落古利根川に挟まれた平坦な区域に、地域のランドマークとなる緑豊かな丘を築く等、「人と環境にやさしい都市公園」として整備が進められ、 平成19年4月に一部が、平成28年4月に全面が開設されました。

(この項、「埼玉県」HPより)

「倉田橋」。

右岸も左岸も、この先は東埼玉道路建設工事のため通行止め。左岸を大きく迂回します。

中川土手方向を望む。一面、水田。イネがけっこう伸びています。

一直線。昭和初期に開削された水路。

一直線。昭和初期に開削された水路。

「二郷半領用水路」。

「二郷半領用水路」。

はるか遠くまで広がる水田。

はるか遠くまで広がる水田。

(「松伏町」HPより)

(「松伏町」HPより)

(「世界遺産オンラインガイド」HPより)

(「世界遺産オンラインガイド」HPより)