高麗川駅に近づきます。

住宅と田畑と。

緩やかな丘陵地帯。豊かな緑の中に住宅が。

緩やかな丘陵地帯。豊かな緑の中に住宅が。

畑が広がっています。

「高麗川駅」に到着。隣のホームから「八王子行き」。スムーズに乗り換え。

当駅の所属線である八高線と、当駅を終点とする川越線の分岐駅となっている。

八高線は当駅を境に八王子方面が電化、高崎方面が非電化となっており、運転系統が分断されている。また、川越線も電化されており、川越線の川越方面と八高線の八王子方面で当駅を経由して直通運転が行われている。また八高線には、かつて当駅から青梅線を経由して中央線直通で東京駅との間を結ぶ電車も設定されていた。

八高線は八王子駅から当駅までが八王子支社、当駅から北の区間が高崎支社、川越線は大宮支社の管轄となっており、当駅は八王子支社の管轄となる。

※川越線

埼玉県の県庁所在地であるさいたま市から西へ向かい、川越市を経由して日高市の高麗川駅までを結ぶ路線であるが、早朝時間帯の南古谷駅始発の下り列車を除き、川越駅を境に東西に運転系統が分断されている。川越駅以東(大宮駅 - 川越駅)の区間では、埼京線を介した東京臨海高速鉄道りんかい線新木場駅までの直通運転と、相鉄線直通列車として埼京線および相鉄新横浜線を介した相模鉄道本線海老名駅までの直通運転が行われ、車内に掲示してある路線図には、「埼京線・川越線」との表示がなされている。川越駅以西(川越駅 - 高麗川駅)の区間では、八高線の八王子駅までの直通運転が行われており、車内に掲示してある路線図には、「川越線・八高線」との表示がなされている。

※写真を撮り忘れました! その穴埋めに、

日高市とJR東日本は、八高線・川越線高麗川駅に東西自由通路を設置し新たに駅舎を整備することを決めた。これまで迂回(うかい)が必要とされてきた原宿や鹿山など駅東側の地区と、西口に位置する高麗川などの地区との往来の時間が短縮され、東口からの駅の利用も可能になる。2023年3月ごろに着工し、26年3月末の完成を目指す。1933年に運用が始まった現行の駅舎は解体される。

(この項「埼玉新聞」HPより)

※「高麗(こま)川」について

ふるさと『日高市』の歴史を知ろう!

今から、およそ1300年前、現在の日高市を中心に「高麗郡」ができました。

どのようにして「高麗郡」ができたの?

高麗郡は「高句麗」という国から日本に渡って来た人たち(「高麗人」と呼ばれる渡来人)によってつくられました。

高句麗は、中国の東北部から朝鮮半島にかけて約700年間(紀元前37年頃から668年(天智7年))栄えた大きな国でした。

その高句麗は、唐(今の中国)や新羅と戦っていましたが、戦いにやぶれ、668年(天智7年)にほろんでしまいました。

国がなくなってしまったため、高句麗から海を渡って日本に来る人たちが多くいました。その人たちを日本では「高麗人」と呼びました。

- 高句麗・新羅・百済などから来た人たちを「渡来人」と言います。

- その当時、日本は倭(わ)とよばれていました。

716年(霊亀2年)(今から1300年前)に、関東各地(当時の7カ国)に住んでいた「高麗人」1,799人が武蔵国に集められ、「高麗郡」ができました。

「高麗郡」ができたことは、昔の歴史書である『続日本紀(しょくにほんき)』に書かれています。

高麗人たちの渡来人は、大陸の進んだ技術や文化を伝えました。

その時、どんな人が中心になっていたの?

高麗郡をつくった時のリーダーが「高麗王若光(こまのこきしじゃっこう)」という人で、日高市にはゆかりの建物があります。

若光は、666年(天智5年)高句麗よりのつかい(戦いの援軍をお願いするため)として、日本へやってきました。

しかし、668年(天智7年)高句麗がほろび、帰れなくなってしまいました。

703年(大宝3年)、日本の朝廷より「高麗王」の姓を与えらえました。その時から「高麗王若光」と名のることになりました。

歳をとって、白ひげをはやしていたので「白ひげ様」ともいわれたとの伝説も残っています。

約1200年間続いた高麗郡は、1896年(明治29年)入間郡に組み入れられて、その名が消えました。

その時の高麗郡の範囲は、日高市と鶴ヶ島市の全域、それに飯能市や川越市、狭山市、入間市の一部まで入っていました。

市内には、高麗郡がつくられた時に建てられた古い寺跡が3か所あります。

そこからはお寺の屋根につかわれた瓦が多く発見されています。

また、当時の役人が使っていたさまざまな品物が武蔵高萩駅周辺から見つかっています。

太古から近世まで、人々の営みが脈々と息づいてきた日高。

その歴史の足跡をしのび、のんびりと一日探訪してみませんか。

高麗郷古民家(旧新井家住宅)

高麗石器時代住居跡

詳細は歴史・文化財のページをご覧ください。

(この項「 」HPより)

」HPより)

川越線・川越駅から来た八王子行きの電車に乗ります。

「高麗川駅」を出てしばらく行くと、線路沿いに「八高線事故慰霊碑」があります。

(「Googleマップ」より)

(「Googleマップ」より)

1947年(昭和22年)㋁25日午前8時前。買い出しのために定員の3倍以上を乗せた列車が転覆事故を起こし、死者184名、重軽傷者570名という大惨事を招きました。その慰霊碑。

※八高線では、1945年8月24日にも、多摩川橋梁上で105名の死者が出る大事故を起こしている。

・・・

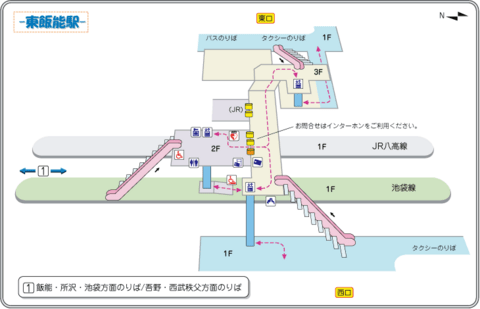

「東飯能駅」。

右手のホームが西武線。

東飯能駅(ひがしはんのうえき)は、埼玉県飯能市東町(あずまちょう)にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)・西武鉄道の駅である。

この駅では西武池袋線・秩父線と乗り換えができます。

西部池袋線。

西部池袋線。

西武秩父線。

西武秩父線。

※西武線は一つ手前の「飯能駅」でスイッチバックとなり、西武秩父駅まで行くには、これまでと進行方向が反対になる。特急で西武秩父に向かう場合は、要注意。

スイッチバックの駅として、東京近郊では、他には東武野田線 柏駅/小田急江ノ島線 藤沢駅/箱根登山鉄道線 出山信号場・大平台駅・上大平台信号場/富士山麓電気鉄道大月線・河口湖線 富士山駅などがあります。