いよいよ「天竜川」を渡ります。富士川、安倍川、大井川と今回の天竜川。これで、静岡県内の4つの大きな川を制覇です。

少し前までは県道(旧国道一号線)の「天竜川橋」にも国道一号線の「新天竜川橋」にも歩行者・自転車専用の専用橋がありませんでした。

かつては、人も自転車も、自動車がひっきりなしに通過する橋の端をこわごわと(命がけで)向こう岸まで渡るか、バスに乗って浜松側に行ったようです。ようやく2006年(平成18年)「新(新)天竜川橋」に付設するかたちで歩行者・自転車の専用橋が完成しました。

左手の橋が県道にある「天竜川橋」。

トラス橋。

トラス橋。  「新天竜川橋」からの「天竜川橋」。

「新天竜川橋」からの「天竜川橋」。自転車がひっきりなしに通り過ぎます。広い川幅の途中には中瀬もありますが、昔は、船で対岸に渡りました。今回は、幅広い歩道を渡ります。

小雪混じりの「大井川橋」を必死に渡ったことに比べれば、雲泥の差。穏やかな日差しの下、のんびりと歩いています。

向こう岸に着く手前に、ちょうど「(日本橋から)250㎞」ポスト。これは「国道一号線」上の標記ですが、旧東海道も距離ではそんなに大きくは違わないようです。

ここまで、通算で250㎞歩いてきたわけです。

ここまで、通算で250㎞歩いてきたわけです。 その付近から来た道を振り返る。

その付近から来た道を振り返る。けっこうな長さを渡り終えると、橋の左手のたもとにある小公園(休憩施設)に着きます。ベンチがあり、説明板も設置されています。

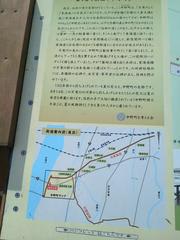

現在、浜松の東の玄関口となっている、ここ中野町は、「天竜川」と「東海道」の交差点にあたります。江戸の日本橋と京都の三条大橋を結ぶ東海道五十三次は全長約500㎞の道のりですが、中野町はそのちょうど中間地点にあるところから、江戸と京都の真ん中のまち「なかのまち」と名付けられたのです。この北に「池田の渡し」があり、江戸からの旅人は富田・一色の船着場に着くと、そこから南下して東海道に出ていました。ここから少し西(現在の安間橋近く)へ進むと、新居関所へと続く東海道と浜名湖の北をめぐる姫街道とに分かれる分岐点がありました。

天竜川の恵みにより、中野町は製材業の町として長く栄えました。上流から下ってきた筏を繋ぎ止めて陸揚げする工場が、この堤防沿いにずらりと建ち並んでいました。やがて製材工場を出た木材は、東海道線の天竜川駅から日本各地へと運ばれていったのです。六所神社境内には舟橋跡の石碑や水天宮・琴平宮のと石碑が立ち、往時を偲ばせています。

150年前から打ち上げられている夏の花火も、中野町の名物です。8月14日、この天竜川の河原から打ち上げられるたくさんの花火は夏の夜空を華麗に彩ります。住民の手で大切に継承されている「中野町煙火大会」は、夏の風物詩として今も多くの人々から愛されています。

中野町を考える会

「舟よりあがりて建場の町にいたる。此処は江戸へも六十里、京都へも六十里にて、ふりわけの所なれば中の町といへるよし」-東海道中膝栗毛-

「ここが《東海道》のど真ん中というところ」が今までもありました。掛川宿のはずれにある「仲道寺」、「どまん中茶屋」のある「袋井宿」。いったいどこが本当のど真ん中なのでしょうか? 「東海道中膝栗毛」の表現からすると、江戸時代にはやはりこの辺りが「どまん中」ということになるようですが・・・。

さて、本来は堤防の上を南下する方が道筋なのでしょうが、何しろ激しい車の通り。説明図の指示に従って堤防をいったん降りて「六所神社」の方向へ進みます。神社脇の階段を上って土手に上がると、右手に二つの碑があります。

左は、「船橋之碑」。右の碑は、明治天皇玉座迹(あと)の碑

明治11年、北陸東海道巡幸の際、11月1日、この地でご休憩なされた。御座所は金原明善の設立に係わる治河協力社の建物内で明善夫妻を御謁見された当時の建物は明治25年10月焼失し建物跡の前面に玉座迹の碑を建立した。

そのまま、土手を降りて河川敷に出て、対岸を望む。

土手に戻る途中にこんな標示物が。

「量水標今昔」

左のコンクリート量水標は、天竜川右岸13㎞地点にあった、明治時代の量水標を移設したものです。(明治17年築造と推定)

堤防勾配が違うためこの地点水位は測れませんが、当時は一目盛りが1寸(3㎝)を表していました。それに対して右の量水標は、現在の量水標で堤防勾配に合わせてあり、正確に測れるものになっています。

(※量水標とは、河川の水位を測るものです。)

暴れ川・「天竜川」治水の歴史的資料です。

「舟橋跡」、「天竜川木橋跡」。

「舟橋跡」、「天竜川木橋跡」。土手下に降りたところに説明板。

舟橋 木橋 跡

江戸時代の天竜川には江戸防衛の理由から橋が架けられていませんでした。東海道の蓬莱は、この上流にある「池田の渡し」の渡船で行われていました。

明治元年、天皇御東幸の際には、舟を並べ、板を敷いた仮設の舟橋が2日間だけ架けられました。その後同7年には本流の舟橋と(中)州の木橋からなる最初の橋がこの場所に完成し、街道の往来は格段に便利になりました。

しかし舟橋は洪水により度々流されたので同9年に完全な木橋に架け替えられました。この「天竜橋」は昭和8年に現在の鉄橋ができるまで使用されました。

中野町を考える会

「六所神社」下にある「旧東海道」説明板と「道標元標」。

旧東海道

ここ中野町は、東海道のちょうどまん中であることからその名前がついたと伝えられています。 十返舎一九の東海道中膝栗毛にも、「舟よりあがりて建場の町にいたる。 此処は江戸へも六十里、京都へも六十里にて、ふりわけの所なれば中の町といへるよし」と記されています。 この辺りは、川越しの旅人や商いをする人、天竜川をなりわりの場とする人々で活気があふれていました。

中野町を考える会

中ノ町道路元標

足元にある標石は「道路元標」と呼ばれ、市町村の起終点を示したものです。 大正九年施行の旧道路法により、各市町村に一箇所の設置が定められました。

ここにある「中ノ町道路元標」は中ノ町村の起点を示すもので、 当時の規格に忠実に作らています。 市町村の数と同じ1万2244基が設置されましたが、全国に現存するものは1600基ほどと言われ、静岡県内ではおそらく唯一の、たいへん貴重なものです。

神社から右に曲がって、東海道を西に向かいます。

「六所神社」方向を振り返る。

「六所神社」方向を振り返る。右手に大きな「天竜川橋紀功碑」。

天竜川に橋を架ける作業に功績のあった浅野茂平の業績を刻んだ石碑である。

浅野茂平は、明治元年の明治天皇東行に際して天竜川に舟橋を架けて安全な渡河に功績を残したほか、明治7年には舟橋を再度完成させ、天竜川を挟んだ東西流通の活性化に大きく貢献した。その功績は今も語り継がれている。

石碑は明治27年に建てられた。

浜松市東区役所

しばらく行くと左手に説明板。

伊豆石の蔵

この蔵は、明治時代に伊豆半島から切り出された伊豆石で造られた蔵です。

江戸時代より、天竜川流域は船運を利用した交易で、伊豆や江戸と繋がっていました。伊豆で採れた石は、火に強い建築材料として、蔵や塀に使われました。これらの建造物は、掛塚をはじめ天竜川筋のまちや、浜松市内にも数多く残っており、当時の交易や繁栄の名残を今に伝えています。

この蔵の壁の石は流れるような縞模様や海を思わせる緑が美しく、数ある伊豆石の蔵の中でも大変秀逸で貴重なものです。

中野町を考える会

「東橋跡」。

「東橋跡」。かつてここを流れる小川には、土橋が架かっていました。 中野町村では一番東の橋であり、東海道を往来する旅人は、皆この橋を渡りました。

明治後期から、中野町は天竜川の船運による木材の集積地として栄えました。 堤防沿いには19軒の製材所が建ち、ここから東の横町に至る通りには、旅館・芸者置屋・小料理屋・洋食屋・玉突き・カフェーなどの店が軒を連ねていました。

この東橋が、中野町繁華街への入り口でもあったわけです。

中野町を考える会

その先、「石垣内科医院」のところにあるのは、

「石垣清一郎生家」。

「石垣清一郎生家」。明治18年中野町に生まれた清一郎は与謝野晶子が主宰する新詩社「明星」に参加した浪漫派歌人で、「秋の風 都へ帰る学友の待合室のトランクに吹く」の叙情歌で知られる。昭和2年に県会議員となり、昭和21年より中野町村村長を務めた。清廉にして豪快、篤実な村長として人々に親しまれた。

嵐山光三郎は昭和17年、中野町の石が聞けに生まれ、清一郎より文学の薫陶を受けて少年時代を過ごした。嵐山の作品には天龍川や清一郎がしばしば登場する。中野町は嵐山のワンダーランドなのである。

嵐山光三郎 記

この地で「嵐山光三郎」さんの名を目にするとは思いませんでした。あまり彼の作品を読んだことがないせいですが。

細い道を横切ると、右手には

「軽便鉄道軌道跡」

軽便鉄道は明治42年から、浜松~中野町の11駅間を走っていました。馬込川沿いの木戸から東海道の南側を走り、この地点で道を北側に横切り、道沿いの家屋の裏側を通って終点(今の中ノ町自治会館)へ着きました。

「けいべん」と親しまれたこの列車は、ラッキョウ型の細長い煙突を持ったミニSLで、客車一輛を引いて家並の軒先すれすれを、のんびり走っていました。 昭和3年以降は軌道自動車(ガソリンカー)に変わり、昭和12年に廃線となるまで、沿線住民の足として愛されました。

中野町を考える会

南側。 北側。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます