ぐるっと曲がって、北東のはずれ付近。この先は、越中島貨物線のガードをくぐればもう少しで「明治通り」、というところに、車輪のモニュメント。

説明板

この緑道公園は、もと都電(城東電車)の走っていた用地にみどりといこいの散歩道として建設されたものです。

城東電車は大正9年から設置され、この緑道公園の区間は昭和2年にしかれましたが、昭和47年11月に廃止されるまでチンチン電車の名称で広く親しまれていました。

この車輪は都電に使用されたものです。車軸 昭和28年8月製造/車輪 昭和40年10月(ギア側)製造・車輪 昭和41年4月(アクスルカラー側)製造

「砂町線(すなまちせん)」は、かつて亀戸・水神森と東陽町・洲崎を結んでいた都電の路線で、都電29系統と38系統として東京都交通局によって運営されていました。

もともとは大正2年(1913)に設立された「城東電気軌道」という私鉄の路線で、1920年に一部区間(水神森 - 小名木川間)が開通し、1929年に全線開通しました。1938年には東京地下鉄道と合併、1942年に東京市電気局に買収されました。1972年11月12日に全線廃止。もう一つの路線は、大正14年(1925)全線開業の江戸川線(錦糸町・西荒川間と東荒川・今井間)。

停留所

水神森―竪川通―竪川―大島三丁目―大島一丁目―小名木川―北砂三丁目―北砂二丁目―境川―仙台堀川―南砂三丁目―第四砂町小学校―南砂二丁目―東陽公園前―洲崎停留場

全盛期の都電路線図(「Wikipedia」より)。

全盛期の都電路線図(「Wikipedia」より)。

現在、運行している都電は、荒川線のみ。

そこで、廃線跡について(以下、「Wikipedia」参照)

都電は道路を運行していたため、廃線跡はほとんどの場合道路に埋もれてしまい、現存していない。しかし、一部の専用軌道など、廃線跡として残っているものもある。

①船路橋

港区芝浦二丁目にあった、都電の車両工場へ繋がる専用の橋である船路橋は、21世紀初頭まで残っていた都電の数少ない廃線跡であった。対岸の工場跡には難民やホームレスの収容施設が建てられたこともあった。しかし、工場跡地を含む一帯が芝浦アイランドとして再開発されるのに伴い撤去された。

2007年5月28日に同じ場所に掛け替えられた新しい船路橋には、来歴にちなんでタイルでレールをかたどった装飾が施されている。

②亀戸緑道公園・竪川人道橋・大島緑道公園

砂町線は水神森から大島一丁目までは明治通りに沿うような形の専用軌道となっており、途中竪川を専用橋で渡っていたが、廃線後は竪川を境に以北は亀戸緑道公園、以南は大島緑道公園として整備され、専用橋跡は「竪川人道橋」として歩行者専用橋に転用された。現在は橋の北詰に都電をあしらったモニュメントとともに説明板が置かれている。

③南砂緑道公園

砂町線は南砂三丁目から南砂二丁目までも専用軌道になっていた。南砂三丁目交差点附近から西へ入って「小名木川貨物線」を潜り、江東南砂団地(旧:汽車会社東京製作所工場跡地)をぐるりと囲むように東陽町まで延びていた専用軌道跡は、南砂緑道公園として整備されている。

④西荒川付近

小松川線も亀戸九丁目より国道14号から外れて終点の西荒川まで専用軌道が続いていた。廃線後もしばらくの間空き地となっていたが整備され、江東区側の大部分は「浅間通り」と言う名称の道路として整備された。旧中川を渡っていた専用橋跡は1995年同じ場所に「亀小橋」という名称の道路橋が架橋された。道路橋から先は再開発事業に伴い、江戸川区さくらホールと新築移転後の小松川第二小学校の敷地、区道、病院の敷地にそれぞれ取り込まれ、また終点西荒川駅跡は首都高速7号小松川線の高架脇の側道となっているが、これも再開発事業に伴い周囲が更地となり、かつ2002年までにスーパー堤防として整備されたため地形も変形しており、面影はまったく残っていない。

⑤一之江線

東荒川より今井橋までの全線は今井街道のすぐ南側を走る専用軌道だった。現在の起点の東荒川は首都高速7号小松川線の高架下・神社脇で、南に折れる形で道路として続いている。小松川境川親水公園を跨ぎ、東小松川二丁目西児童遊園を経て、船堀街道から先は一旦民地(宅地)に取り込まれる。途中廃線跡に設置された貞明児童遊園がある。また、一之江境川親水公園の上にガーダー橋が掛けられているが、都電設置時と方向・位置が異なっている。この先廃線跡は保育園敷地や道路となり、また新中川開削時に水没している。終点の今井橋は新大橋通りの高架下付近となっている。なお、都営新宿線の一之江駅は一之江線の一之江電停跡ではなく、瑞江電停跡付近に立地している。

⑤池ノ端地区

上野公園前より池ノ端二丁目までの区間。不忍池の畔の専用軌道跡は、入り口付近が下町風俗資料館となり、そのまま上野動物園までは公園内歩道として跡を辿ることができるが、モノレール高架下より先は動物園敷地のほか、上野グリーンクラブ敷地等の民地となっている。池之端二丁目電停跡は、児童公園として都電が展示されている。

⑥新宿遊歩道公園「四季の路」

靖国通りから大久保車庫に向かう回送線用専用軌道の跡である。もともとは13系統が運行されていたが、1948年12月25日に13系統は明治通りから四谷三光町交差点で靖国通りに入る路線に付け替えられ、従来の軌道は翌1949年4月1日より回送用軌道として運用された。新宿区役所前交差点から新宿六丁目交差点(新田裏)へ抜ける遊歩道として整備されていて、新宿ゴールデン街を囲むような線形となっている。

⑦角筈終点

13系統は角筈から先も新宿通りに線路が向かっており、新宿通りとの交点に角筈終点があった。1953年6月1日に廃止され、跡地は区画整理され痕跡を残しておらず(現在の靖国通りから新宿通りに向かう道路はやや東側に位置している。)、2013年現在は丸井新宿東口ビルが建っている。

⑧大久保車庫周辺

東大久保(抜弁天)より新田裏(新宿六丁目交差点)までの区間。牛込より新宿駅方向にかけて下る坂道で、途中に大久保車庫があった。道路として整備され、現在は牛込より新宿駅方面への一方通行道路となっている。

⑨喰違見附

若葉一丁目から赤坂見附までの区間。専用軌道は両端から坂を下る形で見附跡のトンネルをくぐっていた。なお、このトンネルは都電唯一の専用トンネルだった。1963年7月にトンネルは廃止され、赤坂方は首都高速4号新宿線の敷地となり、トンネル入口は首都高速の赤坂トンネル入口に改築されている。四谷方は桜並木となっている。1963年より1967年12月までの同区間は外堀通り脇の専用軌道を単線で運行していたが、こちらは外堀通りの歩道となっている。

⑩渋谷駅

1911年8月3日、前身の東京市街鉄道が渋谷地区まで延伸した際の終点は「中渋谷」であった。宮益坂下から渋谷川を渡り、山手線をくぐらずそのまま直角に向きを変えて山手線に沿い、現在の玉川通りを越えたところに中渋谷終点が位置していた。2013年現在は東急東横線の高架廃線跡となっている。

1923年3月29日より1957年3月25日まで、青山線の渋谷駅前電停は渋谷駅西口に位置していた。1938年からは東急百貨店1階に食い込むように存在していたが、これは従来あった線路の上に建物が建築されたためである。建物は現存しているが、改装されており痕跡は残っていない。

1957年3月26日以降は天現寺橋線の渋谷駅前電停に集約された。このターミナルは、都電廃止後形状を若干変更しただけで(34系統用停留所をバスに転用するため、行き止まりとなっていた部分を通り抜けられるようにした)そのまま都営バスのバスターミナルに転用された。このターミナルは長らく使用されたが、1990年代後半に明治通りの交通運用改善を狙った駅前広場整備が実施され(バスターミナル部を西側、一般車線を東側に集約)、その際、残置されていた軌条、架線柱などはすべて撤去された。

⑪恵比寿線

戦前に廃止された区間であり、天現寺橋より伊達跡までの間は外苑西通りになっており、その先は一部が道路になっているほかは民地(宅地)になっている。

⑫広尾線

外苑西通りの道路敷地になっているが、天現寺橋から西麻布を経て北青山一丁目までは専用軌道であった。

併用軌道を廃止する場合、事業者は原状を回復する必要があるため、原則として軌条類は撤去される必要がある。しかし、都電の大規模廃止が実施された時期は、全国的に事業者の経営問題による軌道の廃止が相次いでおり、現状復旧費用が事業者の収支をさらに悪化させる懸念があったことから、特例として軌条の上に5センチのオーバレイ舗装を行うのみで原状復旧とみなしてよいこととなっていた。このため、経年により線路のある部分が浮き出し、軌道がわかるような箇所がいくつかあったが、そのような箇所は舗装改修の際の撤去や街路拡幅工事により2000年代前半までに概ね処理された。 現在も残っている部分としては、墓地下 - 学術会議前の港区道、橋梁に組み込まれている部分(中央区築地橋、勝鬨橋)などがある程度である。なお、銀座通り(通り三丁目 - 新橋)については、使用していた軌条をすべて共同溝の立杭に転用しているほか、御影石は整備のうえ歩道の舗石としてリサイクルしている。

なお、②~⑥、⑧は現地に出向き、確認済み。残りは、機会をつくって、ぜひ探索します。ただ、渋谷駅付近は変遷が激しくいったいどうなっているのか? 「渋谷川」跡をたどる機会にでも探ってみようかと。

「越中島線・城東電軌こ線ガード」とある。

「越中島線・城東電軌こ線ガード」とある。

ガード。もともとは複線だったが、現在は単線で運行。この南側で「汽車製造会社東京製作所構内」への引き込み線があった。その東側には「小名木川(貨物)駅」。

ガード。もともとは複線だったが、現在は単線で運行。この南側で「汽車製造会社東京製作所構内」への引き込み線があった。その東側には「小名木川(貨物)駅」。

越中島方向から亀戸(新小岩)へ向かう貨物列車(気動車)。タイミングよく出会えました。

越中島方向から亀戸(新小岩)へ向かう貨物列車(気動車)。タイミングよく出会えました。

ガード上を通過する気動車。

ガード上を通過する気動車。

「明治通り」側から来た道を望む。正面がこ線ガード。

「明治通り」側から来た道を望む。正面がこ線ガード。

それまでの専用軌道から「明治通り」上の併用軌道となって、北上する。

それまでの専用軌道から「明治通り」上の併用軌道となって、北上する。

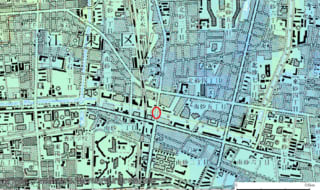

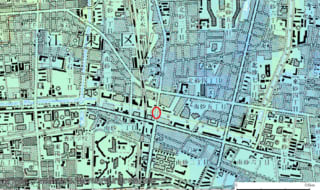

亀戸に向かう途中でみかけた案内図。そこには、小名木川・越中島貨物線の引き込み線(明治通りを越えて東南に向かう)が残っていました。赤丸の部分。今はまったく痕跡はなさそうです。

亀戸に向かう途中でみかけた案内図。そこには、小名木川・越中島貨物線の引き込み線(明治通りを越えて東南に向かう)が残っていました。赤丸の部分。今はまったく痕跡はなさそうです。

旧弾正橋モニュメント。

旧弾正橋モニュメント。

弾正橋は、大正時代、城東電軌鉄道の鉄道橋として砂町運河に架設され、その後、明治通りの道路整備に伴い、昭和5年に道路及び鉄道橋として生まれ変わりました。

弾正橋の名前の由来は、もともと境川に架かっていた橋の名前でしたが、大正13年からの震災復興事業のために境川が埋め立てられ、取り壊されたことを惜しみ、つけられたものです。

なお、現在の南砂一帯は江戸時代から明治時代にかけ砂町新田と呼ばれ、その中に八つの地区があり、その一つが「弾正」でした。・・・

平成の世となり、弾正橋も撤去の必要が生じ、ここに橋名板と当時の橋の面かげのレリーフを残し、橋の歴史をとどめるものとしました。 平成8年9月 江東区

砂町運河に架けられた時の名前は何だったのか、など、命名・来歴(いきさつ)が今ひとつわかりにくい。※「城東電軌鉄道」というのも、おかしい。正式には「城東電気軌道」。

1917~24年(大正時代・関東大震災前)(以下、「今昔マップ」より)。「弾正」という地名が見える。上方に「境川」が流れている。

1917~24年(大正時代・関東大震災前)(以下、「今昔マップ」より)。「弾正」という地名が見える。上方に「境川」が流れている。

1927年~39年(昭和初期)。「境川」は埋め立てられ、道路となっている。城東電車(上の方に、「城東電気軌道」とある)の鉄橋が「弾正橋」。まだ「明治通り」がない頃。

1927年~39年(昭和初期)。「境川」は埋め立てられ、道路となっている。城東電車(上の方に、「城東電気軌道」とある)の鉄橋が「弾正橋」。まだ「明治通り」がない頃。

明治通りは1927年(昭和2年)の都市計画に基づき、東京初の環状道路となる「環状5号線」として順次、建設整備工事が始まった。

1965年~68年(昭和40年代)。「砂町運河」が「仙台堀川」となっている。その跡が、現在の「仙台堀川公園」。都電は、健在。

1965年~68年(昭和40年代)。「砂町運河」が「仙台堀川」となっている。その跡が、現在の「仙台堀川公園」。都電は、健在。

1992年~95年(昭和後期)。「仙台堀川」が公園として着々と整備中の頃。すでに都電の線路はない。

1992年~95年(昭和後期)。「仙台堀川」が公園として着々と整備中の頃。すでに都電の線路はない。

砂町運河跡

区民の憩いの場として親しまれているこの仙台堀川公園は、かつて砂町運河として民間の手により開削された、例の少ない運河です。

砂町が農村から工業の町へと発展していくなかで、船による輸送力の向上を見越して運河の開削が計画され、大正8年(1919)に東京運河河土地株式会社が創立されました。大正11年(1922)に着工し、小名木川の合流点から現在の都立東高校の正面にあたる東砂7-19までの南北の一線、続いて旧舟入川合流点から横十間川合流点までの東西の一線が昭和8年(1933)までに完成しました。

昭和23年(1948)、東京都に移管された砂町川と名称を改め、昭和40年(1965)、河川法の改正に伴い、仙台堀川の一部となりました。

昭和30年(1955)ごろまでは、周辺の製材工場の木材が水面に浮かぶ光景がみられましたが、砂町が工業地帯から住宅地へと変貌をとげると、運河としての役割も終わり、昭和55年(1980)に埋め立てられ、親水公園として生まれかわりました。 平成10年(1998)3月 江東区教育委員会

明治通りと清洲橋通り(旧境川)との交差点。

明治通りと清洲橋通り(旧境川)との交差点。

境川の変遷図。

境川の変遷図。

小名木川沿いに新しくできた石田波郷の句碑。「雪敷ける町より高し小名木川」(「砂町を愛した俳人 石田波郷生誕百年記念碑」)

小名木川沿いに新しくできた石田波郷の句碑。「雪敷ける町より高し小名木川」(「砂町を愛した俳人 石田波郷生誕百年記念碑」)

石田波郷 略歴

大正2年(1913)愛媛県温泉郡垣生村(現・松山市)に生れる。本名・哲大(てつお)

昭和12年(1937) 俳誌「鶴」創刊、主宰者となる

昭和21年(1946)~33年(1958)江東区北砂町1-805(現・北砂2丁目付近)に住む

昭和34年(1959) 朝日新聞俳壇選者となる

昭和44年(1969)『酒中花』により芸術選奨文部大臣賞受賞

波郷が砂町時代に詠んだ句(抜粋)

はこべらや焦土の色の雀ども(S21)

百方の焼けて年逝く小名木川(S21)

砂町は冬木だになし死に得んや(S22)

一樹無き小学校に吾子を入れぬ(S25)

春三日月も砂糖工場の灯も淡し(S28)

葛飾に歳時記を閉づ野火煙(S33)

以上、 HPより。

HPより。

小名木川。中央奥が小名木川・越中島貨物線の鉄橋。

小名木川。中央奥が小名木川・越中島貨物線の鉄橋。

説明板

この緑道公園は、もと都電(城東電車)の走っていた用地にみどりといこいの散歩道として建設されたものです。

城東電車は大正9年から設置され、この緑道公園の区間は昭和2年にしかれましたが、昭和47年11月に廃止されるまでチンチン電車の名称で広く親しまれていました。

この車輪は都電に使用されたものです。車軸 昭和28年8月製造/車輪 昭和40年10月(ギア側)製造・車輪 昭和41年4月(アクスルカラー側)製造

「砂町線(すなまちせん)」は、かつて亀戸・水神森と東陽町・洲崎を結んでいた都電の路線で、都電29系統と38系統として東京都交通局によって運営されていました。

もともとは大正2年(1913)に設立された「城東電気軌道」という私鉄の路線で、1920年に一部区間(水神森 - 小名木川間)が開通し、1929年に全線開通しました。1938年には東京地下鉄道と合併、1942年に東京市電気局に買収されました。1972年11月12日に全線廃止。もう一つの路線は、大正14年(1925)全線開業の江戸川線(錦糸町・西荒川間と東荒川・今井間)。

停留所

水神森―竪川通―竪川―大島三丁目―大島一丁目―小名木川―北砂三丁目―北砂二丁目―境川―仙台堀川―南砂三丁目―第四砂町小学校―南砂二丁目―東陽公園前―洲崎停留場

全盛期の都電路線図(「Wikipedia」より)。

全盛期の都電路線図(「Wikipedia」より)。現在、運行している都電は、荒川線のみ。

そこで、廃線跡について(以下、「Wikipedia」参照)

都電は道路を運行していたため、廃線跡はほとんどの場合道路に埋もれてしまい、現存していない。しかし、一部の専用軌道など、廃線跡として残っているものもある。

①船路橋

港区芝浦二丁目にあった、都電の車両工場へ繋がる専用の橋である船路橋は、21世紀初頭まで残っていた都電の数少ない廃線跡であった。対岸の工場跡には難民やホームレスの収容施設が建てられたこともあった。しかし、工場跡地を含む一帯が芝浦アイランドとして再開発されるのに伴い撤去された。

2007年5月28日に同じ場所に掛け替えられた新しい船路橋には、来歴にちなんでタイルでレールをかたどった装飾が施されている。

②亀戸緑道公園・竪川人道橋・大島緑道公園

砂町線は水神森から大島一丁目までは明治通りに沿うような形の専用軌道となっており、途中竪川を専用橋で渡っていたが、廃線後は竪川を境に以北は亀戸緑道公園、以南は大島緑道公園として整備され、専用橋跡は「竪川人道橋」として歩行者専用橋に転用された。現在は橋の北詰に都電をあしらったモニュメントとともに説明板が置かれている。

③南砂緑道公園

砂町線は南砂三丁目から南砂二丁目までも専用軌道になっていた。南砂三丁目交差点附近から西へ入って「小名木川貨物線」を潜り、江東南砂団地(旧:汽車会社東京製作所工場跡地)をぐるりと囲むように東陽町まで延びていた専用軌道跡は、南砂緑道公園として整備されている。

④西荒川付近

小松川線も亀戸九丁目より国道14号から外れて終点の西荒川まで専用軌道が続いていた。廃線後もしばらくの間空き地となっていたが整備され、江東区側の大部分は「浅間通り」と言う名称の道路として整備された。旧中川を渡っていた専用橋跡は1995年同じ場所に「亀小橋」という名称の道路橋が架橋された。道路橋から先は再開発事業に伴い、江戸川区さくらホールと新築移転後の小松川第二小学校の敷地、区道、病院の敷地にそれぞれ取り込まれ、また終点西荒川駅跡は首都高速7号小松川線の高架脇の側道となっているが、これも再開発事業に伴い周囲が更地となり、かつ2002年までにスーパー堤防として整備されたため地形も変形しており、面影はまったく残っていない。

⑤一之江線

東荒川より今井橋までの全線は今井街道のすぐ南側を走る専用軌道だった。現在の起点の東荒川は首都高速7号小松川線の高架下・神社脇で、南に折れる形で道路として続いている。小松川境川親水公園を跨ぎ、東小松川二丁目西児童遊園を経て、船堀街道から先は一旦民地(宅地)に取り込まれる。途中廃線跡に設置された貞明児童遊園がある。また、一之江境川親水公園の上にガーダー橋が掛けられているが、都電設置時と方向・位置が異なっている。この先廃線跡は保育園敷地や道路となり、また新中川開削時に水没している。終点の今井橋は新大橋通りの高架下付近となっている。なお、都営新宿線の一之江駅は一之江線の一之江電停跡ではなく、瑞江電停跡付近に立地している。

⑤池ノ端地区

上野公園前より池ノ端二丁目までの区間。不忍池の畔の専用軌道跡は、入り口付近が下町風俗資料館となり、そのまま上野動物園までは公園内歩道として跡を辿ることができるが、モノレール高架下より先は動物園敷地のほか、上野グリーンクラブ敷地等の民地となっている。池之端二丁目電停跡は、児童公園として都電が展示されている。

⑥新宿遊歩道公園「四季の路」

靖国通りから大久保車庫に向かう回送線用専用軌道の跡である。もともとは13系統が運行されていたが、1948年12月25日に13系統は明治通りから四谷三光町交差点で靖国通りに入る路線に付け替えられ、従来の軌道は翌1949年4月1日より回送用軌道として運用された。新宿区役所前交差点から新宿六丁目交差点(新田裏)へ抜ける遊歩道として整備されていて、新宿ゴールデン街を囲むような線形となっている。

⑦角筈終点

13系統は角筈から先も新宿通りに線路が向かっており、新宿通りとの交点に角筈終点があった。1953年6月1日に廃止され、跡地は区画整理され痕跡を残しておらず(現在の靖国通りから新宿通りに向かう道路はやや東側に位置している。)、2013年現在は丸井新宿東口ビルが建っている。

⑧大久保車庫周辺

東大久保(抜弁天)より新田裏(新宿六丁目交差点)までの区間。牛込より新宿駅方向にかけて下る坂道で、途中に大久保車庫があった。道路として整備され、現在は牛込より新宿駅方面への一方通行道路となっている。

⑨喰違見附

若葉一丁目から赤坂見附までの区間。専用軌道は両端から坂を下る形で見附跡のトンネルをくぐっていた。なお、このトンネルは都電唯一の専用トンネルだった。1963年7月にトンネルは廃止され、赤坂方は首都高速4号新宿線の敷地となり、トンネル入口は首都高速の赤坂トンネル入口に改築されている。四谷方は桜並木となっている。1963年より1967年12月までの同区間は外堀通り脇の専用軌道を単線で運行していたが、こちらは外堀通りの歩道となっている。

⑩渋谷駅

1911年8月3日、前身の東京市街鉄道が渋谷地区まで延伸した際の終点は「中渋谷」であった。宮益坂下から渋谷川を渡り、山手線をくぐらずそのまま直角に向きを変えて山手線に沿い、現在の玉川通りを越えたところに中渋谷終点が位置していた。2013年現在は東急東横線の高架廃線跡となっている。

1923年3月29日より1957年3月25日まで、青山線の渋谷駅前電停は渋谷駅西口に位置していた。1938年からは東急百貨店1階に食い込むように存在していたが、これは従来あった線路の上に建物が建築されたためである。建物は現存しているが、改装されており痕跡は残っていない。

1957年3月26日以降は天現寺橋線の渋谷駅前電停に集約された。このターミナルは、都電廃止後形状を若干変更しただけで(34系統用停留所をバスに転用するため、行き止まりとなっていた部分を通り抜けられるようにした)そのまま都営バスのバスターミナルに転用された。このターミナルは長らく使用されたが、1990年代後半に明治通りの交通運用改善を狙った駅前広場整備が実施され(バスターミナル部を西側、一般車線を東側に集約)、その際、残置されていた軌条、架線柱などはすべて撤去された。

⑪恵比寿線

戦前に廃止された区間であり、天現寺橋より伊達跡までの間は外苑西通りになっており、その先は一部が道路になっているほかは民地(宅地)になっている。

⑫広尾線

外苑西通りの道路敷地になっているが、天現寺橋から西麻布を経て北青山一丁目までは専用軌道であった。

併用軌道を廃止する場合、事業者は原状を回復する必要があるため、原則として軌条類は撤去される必要がある。しかし、都電の大規模廃止が実施された時期は、全国的に事業者の経営問題による軌道の廃止が相次いでおり、現状復旧費用が事業者の収支をさらに悪化させる懸念があったことから、特例として軌条の上に5センチのオーバレイ舗装を行うのみで原状復旧とみなしてよいこととなっていた。このため、経年により線路のある部分が浮き出し、軌道がわかるような箇所がいくつかあったが、そのような箇所は舗装改修の際の撤去や街路拡幅工事により2000年代前半までに概ね処理された。 現在も残っている部分としては、墓地下 - 学術会議前の港区道、橋梁に組み込まれている部分(中央区築地橋、勝鬨橋)などがある程度である。なお、銀座通り(通り三丁目 - 新橋)については、使用していた軌条をすべて共同溝の立杭に転用しているほか、御影石は整備のうえ歩道の舗石としてリサイクルしている。

なお、②~⑥、⑧は現地に出向き、確認済み。残りは、機会をつくって、ぜひ探索します。ただ、渋谷駅付近は変遷が激しくいったいどうなっているのか? 「渋谷川」跡をたどる機会にでも探ってみようかと。

「越中島線・城東電軌こ線ガード」とある。

「越中島線・城東電軌こ線ガード」とある。 ガード。もともとは複線だったが、現在は単線で運行。この南側で「汽車製造会社東京製作所構内」への引き込み線があった。その東側には「小名木川(貨物)駅」。

ガード。もともとは複線だったが、現在は単線で運行。この南側で「汽車製造会社東京製作所構内」への引き込み線があった。その東側には「小名木川(貨物)駅」。 越中島方向から亀戸(新小岩)へ向かう貨物列車(気動車)。タイミングよく出会えました。

越中島方向から亀戸(新小岩)へ向かう貨物列車(気動車)。タイミングよく出会えました。 ガード上を通過する気動車。

ガード上を通過する気動車。 「明治通り」側から来た道を望む。正面がこ線ガード。

「明治通り」側から来た道を望む。正面がこ線ガード。 それまでの専用軌道から「明治通り」上の併用軌道となって、北上する。

それまでの専用軌道から「明治通り」上の併用軌道となって、北上する。 亀戸に向かう途中でみかけた案内図。そこには、小名木川・越中島貨物線の引き込み線(明治通りを越えて東南に向かう)が残っていました。赤丸の部分。今はまったく痕跡はなさそうです。

亀戸に向かう途中でみかけた案内図。そこには、小名木川・越中島貨物線の引き込み線(明治通りを越えて東南に向かう)が残っていました。赤丸の部分。今はまったく痕跡はなさそうです。 旧弾正橋モニュメント。

旧弾正橋モニュメント。弾正橋は、大正時代、城東電軌鉄道の鉄道橋として砂町運河に架設され、その後、明治通りの道路整備に伴い、昭和5年に道路及び鉄道橋として生まれ変わりました。

弾正橋の名前の由来は、もともと境川に架かっていた橋の名前でしたが、大正13年からの震災復興事業のために境川が埋め立てられ、取り壊されたことを惜しみ、つけられたものです。

なお、現在の南砂一帯は江戸時代から明治時代にかけ砂町新田と呼ばれ、その中に八つの地区があり、その一つが「弾正」でした。・・・

平成の世となり、弾正橋も撤去の必要が生じ、ここに橋名板と当時の橋の面かげのレリーフを残し、橋の歴史をとどめるものとしました。 平成8年9月 江東区

砂町運河に架けられた時の名前は何だったのか、など、命名・来歴(いきさつ)が今ひとつわかりにくい。※「城東電軌鉄道」というのも、おかしい。正式には「城東電気軌道」。

1917~24年(大正時代・関東大震災前)(以下、「今昔マップ」より)。「弾正」という地名が見える。上方に「境川」が流れている。

1917~24年(大正時代・関東大震災前)(以下、「今昔マップ」より)。「弾正」という地名が見える。上方に「境川」が流れている。 1927年~39年(昭和初期)。「境川」は埋め立てられ、道路となっている。城東電車(上の方に、「城東電気軌道」とある)の鉄橋が「弾正橋」。まだ「明治通り」がない頃。

1927年~39年(昭和初期)。「境川」は埋め立てられ、道路となっている。城東電車(上の方に、「城東電気軌道」とある)の鉄橋が「弾正橋」。まだ「明治通り」がない頃。明治通りは1927年(昭和2年)の都市計画に基づき、東京初の環状道路となる「環状5号線」として順次、建設整備工事が始まった。

1965年~68年(昭和40年代)。「砂町運河」が「仙台堀川」となっている。その跡が、現在の「仙台堀川公園」。都電は、健在。

1965年~68年(昭和40年代)。「砂町運河」が「仙台堀川」となっている。その跡が、現在の「仙台堀川公園」。都電は、健在。 1992年~95年(昭和後期)。「仙台堀川」が公園として着々と整備中の頃。すでに都電の線路はない。

1992年~95年(昭和後期)。「仙台堀川」が公園として着々と整備中の頃。すでに都電の線路はない。砂町運河跡

区民の憩いの場として親しまれているこの仙台堀川公園は、かつて砂町運河として民間の手により開削された、例の少ない運河です。

砂町が農村から工業の町へと発展していくなかで、船による輸送力の向上を見越して運河の開削が計画され、大正8年(1919)に東京運河河土地株式会社が創立されました。大正11年(1922)に着工し、小名木川の合流点から現在の都立東高校の正面にあたる東砂7-19までの南北の一線、続いて旧舟入川合流点から横十間川合流点までの東西の一線が昭和8年(1933)までに完成しました。

昭和23年(1948)、東京都に移管された砂町川と名称を改め、昭和40年(1965)、河川法の改正に伴い、仙台堀川の一部となりました。

昭和30年(1955)ごろまでは、周辺の製材工場の木材が水面に浮かぶ光景がみられましたが、砂町が工業地帯から住宅地へと変貌をとげると、運河としての役割も終わり、昭和55年(1980)に埋め立てられ、親水公園として生まれかわりました。 平成10年(1998)3月 江東区教育委員会

明治通りと清洲橋通り(旧境川)との交差点。

明治通りと清洲橋通り(旧境川)との交差点。

境川の変遷図。

境川の変遷図。 小名木川沿いに新しくできた石田波郷の句碑。「雪敷ける町より高し小名木川」(「砂町を愛した俳人 石田波郷生誕百年記念碑」)

小名木川沿いに新しくできた石田波郷の句碑。「雪敷ける町より高し小名木川」(「砂町を愛した俳人 石田波郷生誕百年記念碑」)

石田波郷 略歴

大正2年(1913)愛媛県温泉郡垣生村(現・松山市)に生れる。本名・哲大(てつお)

昭和12年(1937) 俳誌「鶴」創刊、主宰者となる

昭和21年(1946)~33年(1958)江東区北砂町1-805(現・北砂2丁目付近)に住む

昭和34年(1959) 朝日新聞俳壇選者となる

昭和44年(1969)『酒中花』により芸術選奨文部大臣賞受賞

波郷が砂町時代に詠んだ句(抜粋)

はこべらや焦土の色の雀ども(S21)

百方の焼けて年逝く小名木川(S21)

砂町は冬木だになし死に得んや(S22)

一樹無き小学校に吾子を入れぬ(S25)

春三日月も砂糖工場の灯も淡し(S28)

葛飾に歳時記を閉づ野火煙(S33)

以上、

HPより。

HPより。 小名木川。中央奥が小名木川・越中島貨物線の鉄橋。

小名木川。中央奥が小名木川・越中島貨物線の鉄橋。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます