解説板。~多くのアゲハチョウが生息しています~

キアゲハ、アオスジアゲハ、ジャコウアゲハ。大型の蝶を見ました。モンシロチョウも。写真はうまく撮れない

湿地帯のようなところも。もしかしたら、・・・

湿地帯のようなところも。もしかしたら、・・・

この先で、今回、期待していた草花に出会います。ハンゲショウ(半夏生)の群生。

7月2日(土)は、七十二侯の1つ「半夏生」でした。

暦の上では、半夏(カラスビシャク)という薬草(農家にとってはやっかいな草のようです)が生える頃。

サトイモ科の植物。別名や、乾燥させた根茎は半夏(はんげ)の名で知られる。花は小型の仏炎苞で、ひものような付属体が上部に伸びるのが特徴。

農家にとっては大事な節目の日で、この日までに「畑仕事を終える」「水稲の田植えを終える」目安で、この日から5日間は休みとする地方もある。この日は天から毒気が降ると言われ、井戸に蓋をして毒気を防いだり、この日に採った野菜は食べてはいけないとされたりした。なお、七夕にも農作業を休むとする伝承が多くの地域に伝わる。

この頃に降る雨を「半夏雨」(はんげあめ)と言い、大雨になることが多い。地域によっては「半夏水」(はんげみず)とも言う。

一説にハンゲショウ(カタシログサ)という草の葉が名前の通り半分白くなって化粧しているようになる頃とも。

(この項、「Wikipedia」参照)

上記にもあるように、この時期にふさわしい「ハンゲショウ(半夏生)=カタシログサ」をいつか見たいと思っていましたが、この場所で出会うことが出来ました。

※名前の由来は、葉の一部を残して白く変化する様子から「半化粧」とする説があるようです。

また、この花は、虫媒花といって昆虫を媒介として受粉を行う花で、そのため、昆虫を引き寄せるために白色に変化する、という。

東京や埼玉では絶滅危惧種に指定されています。

雨に濡れて。

雨に濡れて。

花期が終わると再び緑色になるそうです。

花期が終わると再び緑色になるそうです。

ここまで歩いてきた甲斐がありました。

ここまで歩いてきた甲斐がありました。

大満足で先に進みます。

大満足で先に進みます。

水生植物「解説板」。

水生植物「解説板」。

セキショウ、ハンゲショウ、ヤブミョウガ、ミゾソバ。

木を伝って下りてくる動物が。

木を伝って下りてくる動物が。

ますます深い森へ。

ここにもハンゲショウ。

だんだんと下に降りていきます。

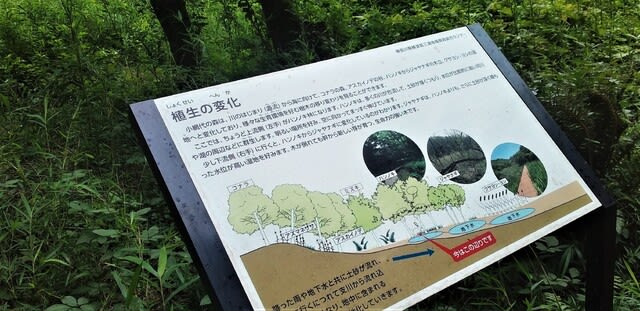

植生の変化

植生の変化

小網代の森は、川のはじまり(源流)から海に向けて、コナラの森、アスカイノデの谷、ハンノキからジャヤナギの木立、クサヨシ・ヨシ湿地帯へと変化しており、様々な生育環境を好む樹木の移り変わりを見ることができます。ここでは、ちょうど上流側(左手)がハンノキ林になります。

ハンノキは、多くの川が合流して、土砂が厚く積もり、水位が比較的に高い河川や湖の周辺などに群生します。明るい場所を好み、空に向かってまっすぐ伸びています。

少し下流側(右手)に行くと、ハンノキからジャヤナギに変化しているのが分かります。ジャヤナギは、ハンノキよりも、さらに土砂が積もった水位が高い湿地を好みます。木が倒れても幹から新しい芽が育つ、生命力の強い木です。

どの木がそれなのか判別できないので、以下参照。

※コナラ

落葉広葉樹の高木。葉は互生し、長楕円型で縁に尖った部分がある。花期は春(4 - 5月)で、若葉が広がる時に咲き、雄花は尾状に垂れ下がる。果期は10 - 11月で、秋に実(ドングリ)が熟す。樹皮は灰色で、縦に裂け目が出来る。

(「Wikipedia」より)

※アスカイノデ

アスカイノデ(飛鳥猪の手) オシダ科イノデ属

東北地方中部以南から東海地方のの本州の太平洋側の、林床や林縁に生育する常緑のシダ植物。

丈は80-100cm。根茎は塊状で、鱗片を密に付け、葉を放射状に叢生する。葉柄下部の鱗片は狭披針形で全縁、捻れる。各部位に見られる鱗片は、アイアスカイノデに比べ幅が狭い。葉身は披針形で、2回羽状複葉、中軸にも鱗片が密に付く。小羽片の先端は芒(ボウ)状、前側は耳状に突起し、後側の葉縁に鋸歯があり、背の先端は芒状に伸びる。葉身はやや光沢がある。胞子嚢群(ソーラス)は小羽片の軸と葉縁の中間に付く。

※ 名は、東京の飛鳥山で採集されたイノデの仲間であることから。

(「『野山の草花・木々の花』植物検索図鑑」より)

※ハンノキ

低地の湿地や低山の川沿いに生え、日本では全国の山野の低地や湿地、沼に自生する。湿原のような過湿地において森林を形成する数少ない樹木。田の畔に植えられ、近年では水田耕作放棄地に繁殖する例が多く見られる。普通の樹木であれば、土壌中の水分が多いと酸欠状態になり生きられないが、ハンノキは耐水性を獲得したことで湿地でも生き残ることができる。落葉高木で、樹高は4 - 20メートル、直径60cm ほど。(「wikipedia」より)

※ジャヤナギ (写真は「Wikipedia」より)

(写真は「Wikipedia」より)

本州〜九州の湿地に生える。高さ5〜10m、直径25〜30cmになる。一本立ち。樹皮は灰褐色で縦に深い割れ目が入る。裸材に隆起条はない。新枝は灰緑色で、無毛。小枝の分岐点から折れやすい。葉は互生。葉身は長さ10〜16cm、幅1〜2.5cmの狭楕円形。ふちには先端が腺になる鋭い鋸歯。新葉のふちは巻かない。裏面は粉白色。両面とも無毛。雌雄別株。雌株だけが知られている。葉の展開と同時に開花する。花序は長さ約1.5cmの楕円形。腺体は2個。子房と苞に白い毛が密生する。別名オオシロヤナギ。花期は3月。

(「ジャヤナギ - 松江の花図鑑」より)

・・・

※安倍元首相が銃撃を受け、亡くなった!

個人的に政治信条は異なり、また、様々な政治的不祥事に対して司法の裁きを、とも思っていました。

こういう形で生命を奪う、ということは、全く許されることではない、蛮行です。

それも選挙の応援演説中(言論戦)での出来事。あってはならないことです。

ふと、アメリカのケネデイ大統領暗殺事件を想起しました。

たくさんの大衆の見守る中での、至近距離での銃による殺人事件。

思想背景があるのかどうなのか? 警備の不備はなかったのか?

派生的にさまざまなことが起こりそうです。

特に、ツイッターで明らかにデマである内容が発信され、拡大することを危惧します。

これで、「弔い合戦」などと言い出したら、選挙はどうなるのか?

日本の行く末がいっそう懸念されます。

・・・

※「小網代の森」の部分は、今朝早く、作成したものです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます