「上尾宿」から次の「桶川宿」へ向かいます。「北上尾」駅を過ぎると、右手に木々に囲まれた大きなお屋敷が見えてきます。「武州紅花仲買問屋」であった須田家。鬱蒼とした屋敷林の中に垣間見る白壁の土蔵が見えます。

「久保西」交差点から。豪壮なお屋敷。

左右の道路の名称も「べにばな通り」「BS通り」。

左には「ブリヂストンサイクル」の工場、右には「須田倉庫」。

ベニバナ(紅花、学名:Carthamus tinctorius)

キク科ベニバナ属の一年草または越年草。雅称を末摘花(すえつむはな)(余計な注:「源氏物語」に異様な赤鼻の女性を主人公にした「末摘花」という挿話がある)ともいう。紅色染料や食用油の原料として栽培される。

エジプト原産といわれ、古くから世界各地で栽培されている。日本にはシルクロードを経て4 - 5世紀ごろに渡来したといわれている(6世紀伝来説もあり)。古くは和名を「くれのあい(呉藍)」といい、中国伝来の染料との意味[1]。

高さは1m。花期は6 - 7月で、枝先に頭状花をつける。花は、はじめ鮮やかな黄色で、徐々に赤くなる。

日本では、平安時代に千葉県長南町で盛んに栽培され、江戸時代中期以降は現在の山形県最上地方や埼玉県桶川市、上尾市周辺で盛んに栽培された。しかし、明治時代以降、中国産の紅花が盛んに輸入され次いで化学的に合成可能なアニリン染料が普及したことから、こうした紅花生産は急速に衰退した。現在では紅花染めや観光用などにわずかに栽培されている。

山形県ではベニバナが県花になっており、同県河北町には、「紅花資料館」がある。また、千葉県長南町も紅花を町花に指定し、月1回の紅花染め教室を開催している。

紅花の花を摘んでから発酵・乾燥させたものが、紅色の染料や着色料(食品添加物、化粧品の口紅)の材料となる。

ベニバナの花の色は黄色である。紅色にするには花を摘んですぐに水にさらして乾燥させる。これを何度も繰り返すと紅色になる。ベニバナの花の色素は水に溶けやすい黄色の色素サフロールイエロー99%と水に溶けにくい紅色の色素カルタミン1%が混在しており、水にさらすことによって分離するのである。

紅花染めは、水にさらして乾燥させた花を水に含ませて餅つきと同じ方法で杵でついた後、丸餅の形にして乾燥させた状態の紅餅(べにもち)を灰汁の中に入れてかき混ぜた状態にしたのち、衣類を漬け込み(一次染め)水にさらす(灰汁はアルカリ性の液なので苦く、色もオレンジ色に仕上がる)。次に、紅餅入りの灰汁に烏梅(注:未熟な梅の果実を、薫製にしたもの)を少量加えたものに漬け込み(二次染め)水にさらす(烏梅はクエン酸の多い酸性の液体なので酸っぱく、色も赤みが加わってくる)。さらに、烏梅を少しずつ加えて配合を変えながら何度も染め上げて水にさらし乾燥させると完成する。このような手間をかけるのは、色が中に染み込みにくい特性を持つからである。

(桶川市内)。

(桶川市内)。

(以上「Wikipedia」参照)

その先で、「桶川市」に入りますが、その手前、右手になにやら細く高い木が。てっぺんまで刈り取ってあるような、しかし、どうやって? 何という名前の木でしょう。

すっかり道路も拡幅・整備され、かつての農村地帯らしい雰囲気はありません。道ばたのこういう棚も初めて見つけました。

右の「雷鮨」は、「雷電神社」にあやかったものか。

いよいよ「桶川市」に。右手前に祠。

「中山道」という表示も新品に。

街道筋らしいおうち。

街道筋らしいおうち。

「桶川宿」に入ると道幅も旧道のように狭くなってきます。「旧跡 木戸址」。「下の木戸址 江戸方の宿場の出入り口」にあたり、朝夕定時に開閉されました。

来た道を振り返って望む。

左手に「武村旅館」。

江戸末期創業の旅籠で、現在はビジネス旅館として営業中。当時の間取りをほぼ引き継いでおり、国の登録有形文化財に登録されています。

国登録有形文化財 武村旅館

桶川宿には、大名や公家などの宿泊施設である本陣、脇本陣のほかに、中山道を往来する一般庶民の宿である旅籠が数多くありました。その数は江戸末期の天保年間(1840年ころ)には36軒を数えたといいます。

この武村旅館は宿場町当時の旅籠の姿を今にとどめる貴重な建物です。・・・

その斜め前にも古い商家。 「べに花まんじゅう べにっこ」。

「べに花まんじゅう べにっこ」。

こちらは古い「中山道 桶川宿」という道標。

ここで「桶川宿」の概要を「Wikipedia」を参照して。

桶川宿(おけがわ-しゅく)

中山道六十九次(木曽街道六十九次)のうち江戸・日本橋から数えて6番目の宿場。

「桶川」の地名の由来については諸説ある。最も有力なのは「沖側(オキガワ)」説で、「オキ」を「広々とした田畑」の意とし、その「方向(ガワ)」である「沖側(オキ-ガワ)」が転訛したとするもの。 他にも、湿地が多い土地柄で、東に芝川、南に鴨川の水源があることから、「川が起こる」意で「起き川(オキガワ)」とする説などがある。

日本橋から距離にして10里14町(約40.8km)と、ちょうどそれは江戸を出立した旅人が1日で歩く道程とおおよそ等しく、江戸方に一つ手前の上尾宿(9里16町、約37.1km)とともに、宿場町として絶好の位置にあった。(ちなみにこの距離はフルマラソンの距離とほぼ同じ)。

桶川宿は寛永12年(1635年)に設置された。 当初わずか58軒に過ぎなかった宿内家数は、「中山道もの」といわれた紅花等の染料や食用農作物の集散地となっていた天保14年(1843年)頃には347軒に達し、経済的にも文化的にも繁栄を見せている。

天保14年の記録によると当時の桶川宿の規模は、宿内人口1,444人、町並み9町半(約1.0km)、宿内家数347軒であった。 本陣は1軒、脇本陣は2軒。府川家が世襲した敷地面積1,000坪余、建坪200坪に及ぶ本陣は、当時の建物の一部が個人宅として現存している。 旅籠は36軒あり、「武村旅館」はその中の一軒であった。

加賀前田家を始めとする参勤交代の大名の多くが、桶川宿の府川本陣を定宿としていた。 水戸藩第9代藩主・徳川斉昭が足跡を残していることも知られている。また、文久元年11月13日(西暦1861年1月2日)には、皇女・和宮(親子内親王)が公武合体政策の一環で徳川将軍・家茂の御台所として降嫁すべく江戸へ下向の際、宿泊している。

桶川宿は近隣の村々で生産された農作物の集散地でもあった。 大麦や甘藷(かんしょ。さつまいも)など食用農作物のほか、「武州藍(ぶしゅう-あい)」と呼ばれた染料の藍、「桶川臙脂(おけがわ-えんじ)」と呼ばれた紅花なども取引された。

なかでも紅花は桶川宿を中心とした桶川郷一帯で盛んに栽培され、最上紅花に次いで全国第2位の生産量を誇っていた。

出羽国最上郡・村山地方に比べて気候温暖な桶川周辺の紅花は早く収穫できたため、紅花商人たちからは「早場もの」として喜ばれた。当時の取引価格は、田1反あたりの米収穫量およそ2両に対し、紅花は倍の4両で取引され、幕末には最上紅花を上回る相場で取引されていて、桶川は紅花がもたらす富によって大いに潤った。

しかし、明治維新後は化学的合成染料の導入などから衰退し、消滅した。

現在、桶川市では発展をもたらした紅花を蘇らせ、街づくりのシンボルとする「べに花の郷づくり事業」を展開している。

『岐阻街道 桶川宿 曠原之景』 天保6- 8年(1835-1837年)、渓斎英泉

簡素な家の庭先で麦の穂をこぐ農婦に、旅人が氷川天満神社(加納天神)への道を尋ねている。桶川宿の北に広がる湿潤な昿原(こうげん)に暮らす庶民を描いた一図である。

「久保西」交差点から。豪壮なお屋敷。

左右の道路の名称も「べにばな通り」「BS通り」。

左には「ブリヂストンサイクル」の工場、右には「須田倉庫」。

ベニバナ(紅花、学名:Carthamus tinctorius)

キク科ベニバナ属の一年草または越年草。雅称を末摘花(すえつむはな)(余計な注:「源氏物語」に異様な赤鼻の女性を主人公にした「末摘花」という挿話がある)ともいう。紅色染料や食用油の原料として栽培される。

エジプト原産といわれ、古くから世界各地で栽培されている。日本にはシルクロードを経て4 - 5世紀ごろに渡来したといわれている(6世紀伝来説もあり)。古くは和名を「くれのあい(呉藍)」といい、中国伝来の染料との意味[1]。

高さは1m。花期は6 - 7月で、枝先に頭状花をつける。花は、はじめ鮮やかな黄色で、徐々に赤くなる。

日本では、平安時代に千葉県長南町で盛んに栽培され、江戸時代中期以降は現在の山形県最上地方や埼玉県桶川市、上尾市周辺で盛んに栽培された。しかし、明治時代以降、中国産の紅花が盛んに輸入され次いで化学的に合成可能なアニリン染料が普及したことから、こうした紅花生産は急速に衰退した。現在では紅花染めや観光用などにわずかに栽培されている。

山形県ではベニバナが県花になっており、同県河北町には、「紅花資料館」がある。また、千葉県長南町も紅花を町花に指定し、月1回の紅花染め教室を開催している。

紅花の花を摘んでから発酵・乾燥させたものが、紅色の染料や着色料(食品添加物、化粧品の口紅)の材料となる。

ベニバナの花の色は黄色である。紅色にするには花を摘んですぐに水にさらして乾燥させる。これを何度も繰り返すと紅色になる。ベニバナの花の色素は水に溶けやすい黄色の色素サフロールイエロー99%と水に溶けにくい紅色の色素カルタミン1%が混在しており、水にさらすことによって分離するのである。

紅花染めは、水にさらして乾燥させた花を水に含ませて餅つきと同じ方法で杵でついた後、丸餅の形にして乾燥させた状態の紅餅(べにもち)を灰汁の中に入れてかき混ぜた状態にしたのち、衣類を漬け込み(一次染め)水にさらす(灰汁はアルカリ性の液なので苦く、色もオレンジ色に仕上がる)。次に、紅餅入りの灰汁に烏梅(注:未熟な梅の果実を、薫製にしたもの)を少量加えたものに漬け込み(二次染め)水にさらす(烏梅はクエン酸の多い酸性の液体なので酸っぱく、色も赤みが加わってくる)。さらに、烏梅を少しずつ加えて配合を変えながら何度も染め上げて水にさらし乾燥させると完成する。このような手間をかけるのは、色が中に染み込みにくい特性を持つからである。

(桶川市内)。

(桶川市内)。(以上「Wikipedia」参照)

その先で、「桶川市」に入りますが、その手前、右手になにやら細く高い木が。てっぺんまで刈り取ってあるような、しかし、どうやって? 何という名前の木でしょう。

すっかり道路も拡幅・整備され、かつての農村地帯らしい雰囲気はありません。道ばたのこういう棚も初めて見つけました。

右の「雷鮨」は、「雷電神社」にあやかったものか。

いよいよ「桶川市」に。右手前に祠。

「中山道」という表示も新品に。

街道筋らしいおうち。

街道筋らしいおうち。「桶川宿」に入ると道幅も旧道のように狭くなってきます。「旧跡 木戸址」。「下の木戸址 江戸方の宿場の出入り口」にあたり、朝夕定時に開閉されました。

来た道を振り返って望む。

左手に「武村旅館」。

江戸末期創業の旅籠で、現在はビジネス旅館として営業中。当時の間取りをほぼ引き継いでおり、国の登録有形文化財に登録されています。

国登録有形文化財 武村旅館

桶川宿には、大名や公家などの宿泊施設である本陣、脇本陣のほかに、中山道を往来する一般庶民の宿である旅籠が数多くありました。その数は江戸末期の天保年間(1840年ころ)には36軒を数えたといいます。

この武村旅館は宿場町当時の旅籠の姿を今にとどめる貴重な建物です。・・・

その斜め前にも古い商家。

「べに花まんじゅう べにっこ」。

「べに花まんじゅう べにっこ」。こちらは古い「中山道 桶川宿」という道標。

ここで「桶川宿」の概要を「Wikipedia」を参照して。

桶川宿(おけがわ-しゅく)

中山道六十九次(木曽街道六十九次)のうち江戸・日本橋から数えて6番目の宿場。

「桶川」の地名の由来については諸説ある。最も有力なのは「沖側(オキガワ)」説で、「オキ」を「広々とした田畑」の意とし、その「方向(ガワ)」である「沖側(オキ-ガワ)」が転訛したとするもの。 他にも、湿地が多い土地柄で、東に芝川、南に鴨川の水源があることから、「川が起こる」意で「起き川(オキガワ)」とする説などがある。

日本橋から距離にして10里14町(約40.8km)と、ちょうどそれは江戸を出立した旅人が1日で歩く道程とおおよそ等しく、江戸方に一つ手前の上尾宿(9里16町、約37.1km)とともに、宿場町として絶好の位置にあった。(ちなみにこの距離はフルマラソンの距離とほぼ同じ)。

桶川宿は寛永12年(1635年)に設置された。 当初わずか58軒に過ぎなかった宿内家数は、「中山道もの」といわれた紅花等の染料や食用農作物の集散地となっていた天保14年(1843年)頃には347軒に達し、経済的にも文化的にも繁栄を見せている。

天保14年の記録によると当時の桶川宿の規模は、宿内人口1,444人、町並み9町半(約1.0km)、宿内家数347軒であった。 本陣は1軒、脇本陣は2軒。府川家が世襲した敷地面積1,000坪余、建坪200坪に及ぶ本陣は、当時の建物の一部が個人宅として現存している。 旅籠は36軒あり、「武村旅館」はその中の一軒であった。

加賀前田家を始めとする参勤交代の大名の多くが、桶川宿の府川本陣を定宿としていた。 水戸藩第9代藩主・徳川斉昭が足跡を残していることも知られている。また、文久元年11月13日(西暦1861年1月2日)には、皇女・和宮(親子内親王)が公武合体政策の一環で徳川将軍・家茂の御台所として降嫁すべく江戸へ下向の際、宿泊している。

桶川宿は近隣の村々で生産された農作物の集散地でもあった。 大麦や甘藷(かんしょ。さつまいも)など食用農作物のほか、「武州藍(ぶしゅう-あい)」と呼ばれた染料の藍、「桶川臙脂(おけがわ-えんじ)」と呼ばれた紅花なども取引された。

なかでも紅花は桶川宿を中心とした桶川郷一帯で盛んに栽培され、最上紅花に次いで全国第2位の生産量を誇っていた。

出羽国最上郡・村山地方に比べて気候温暖な桶川周辺の紅花は早く収穫できたため、紅花商人たちからは「早場もの」として喜ばれた。当時の取引価格は、田1反あたりの米収穫量およそ2両に対し、紅花は倍の4両で取引され、幕末には最上紅花を上回る相場で取引されていて、桶川は紅花がもたらす富によって大いに潤った。

しかし、明治維新後は化学的合成染料の導入などから衰退し、消滅した。

現在、桶川市では発展をもたらした紅花を蘇らせ、街づくりのシンボルとする「べに花の郷づくり事業」を展開している。

『岐阻街道 桶川宿 曠原之景』 天保6- 8年(1835-1837年)、渓斎英泉

簡素な家の庭先で麦の穂をこぐ農婦に、旅人が氷川天満神社(加納天神)への道を尋ねている。桶川宿の北に広がる湿潤な昿原(こうげん)に暮らす庶民を描いた一図である。

「御茶處」。

「御茶處」。

重厚な土蔵造り。

重厚な土蔵造り。

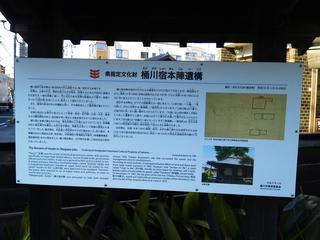

県指定文化財 桶川宿本陣遺構

県指定文化財 桶川宿本陣遺構

「桶川宿はこんなところ」。

「桶川宿はこんなところ」。

「中山道桶川宿 一里塚跡」。

「中山道桶川宿 一里塚跡」。

「北本市」に入ります。

「北本市」に入ります。

埼玉県指定史跡 一里塚

埼玉県指定史跡 一里塚

踏切付近から「北本」駅方向を望む。

踏切付近から「北本」駅方向を望む。