爆発後の3号機原子炉建屋の外観(2011年3月15日撮影)

現在のようす。

「東日本大震災」から11年が経ちました。地震発生当時、新宿の都庁にいて、大きな縦揺れ、横揺れでただ座席に座り込んでいたのを、昨日のように思います。

その日の夕方、同僚が「原発があぶない」と。すぐ福島にいた娘さんに「早く避難した方がいい」と連絡していたことが印象深く残っています。

その後の推移をみると、ひとたび原発事故が起こると、人々の生命や暮らしが大変な事態になるという現実を思い知らされます。

ウクライナでロシア軍がチェルノブイリ原発に攻撃をした、他の原発にも砲弾を、という報道を見聞きするたびに、「福島原発事故」の悲惨さ、現状をきちんととらえ直す必要がある、と。

昨年12月、下記のような講演会に参加しました。発言内容を参加した方で発言内容をPCにそのまま打ち込める方がいて(速記者のようです)、その記録も参考にしながら、その内容をおおまかに掲載します。

福島第一原発の1号機~4号機(2020年撮影)

福島第一原発の1号機~4号機(2020年撮影)

2021年12月4日

福島原発事故から10年

見えない化される事故被害をどう伝える?

講 師 満田夏花(みつたかんな)さん

①原発ゼロにしなければならないこれだけの理由

311の前は、原発がないと電気が足りなくなる、原発は安い、原発は安全とか、私たちは刷り込まれていたと思いますが、もはやそれを信じている人は誰もいないという感じですね。

国際的にみると再生可能エネルギーが急成長しています。(グラフを示して) これは、世界の、太陽光、風力および原発の設備容量の推移なんですが、かなり昔に風力も太陽光も原発を上回っている。実際の発電も上回ったというようなニュースが最近流れていました。

日本も今東日本では原発ゼロの状況が続いています。宮城県の女川原発では来年以降動くんじゃないかということで、県民が県民投票条例を求めて県議会に提出しましたが、否決されました。茨城の東海第2原発も2022年以降に動くかもしれないのですが、県知事も含め周辺自治体が慎重です。各地で色々な住民の反対運動や訴訟も起こって、一旦稼働したものも止まったりしています。原発というのは技術的のみならず社会的にも不安定な電源になっています。

四国電力エリアの2018年5月20日の電力の供給と需要を表した図(画像を示しながら)で見ると、需要の線を供給が上回っている状態で調整しなくてはいけない。一日のうち数時間の間なのですが、再生可能エネルギー100%という状況は作られているですが、太陽光は変動型の再生可能エネルギーなので、それをどういう風にうまく調整していくのかが課題になっています。

言うまでもなく、原発は高いです。特に、建設費が高騰していて、今一基建てると1兆円くらいかかってしまう状況で、政府の計算でも原発は太陽光より高いというような結果になっています。国際的にも、太陽光とか風力は導入が進むにつれてどんどん安くなってきています。原発は事故とかトラブルがあるたびに後付けで安全対策が必要になり、事故のコストは政府試算でも21.5兆円です。この負担は東電が負担すると見せかけて、社会全体でこのコストを負担するという仕組みができてしまってます。

先般、COP26がグラスゴーで開かれました。石炭火力に脚光があたったんですが、原子力産業の皆さんも、気候変動対策に原発を使おうという動きをしていましたが、本当に気候変動対策になるのでしょうか。実は原発を気候変動対策にすべきでない理由がいくつもあります。(ビデオ視聴)

1)解決不能な核のゴミ……核のゴミの放射能が十分に低くなるには10万年かかる。地下300mにうず

めるというが、場所も決まっていない。

2)原発のコスト……近年原発の建設費は一基あたり1兆円以上、地震や津波、火災などに対する安全対策の額は5兆円を超える

3)原発は不安定でリスクが大きい……福島第一原発はすべての電源を失い、炉心が冷却できなくなり、

原子炉建屋があいついで爆発。全国各地での原発を巡るトラブル、あわやという事故、データの改ざん、運転差し止め訴訟。社会的にも技術的にもリスクが高く、安定しているとはとても言えない。

4)原発止めてもCO2は減少……2014年からCO2の排出量は減少傾向。再生可能エネルギーの増加と電

力需要の減少が理由。一方、原発増加の過去50年、CO2は増加。原発の存在そのものが、電力の大量

消費を促進した側面がある

5) 再生可能エネルギー100%は可能……日本でも、需要の100%を再生可能エネルギーでまかなえるエリア、時間帯が出てきている。変動型の再生可能エネルギーを揚水発電や他地域との融通で調整する仕組みも進む。再生可能エネルギーの拡大や、省エネルギーこそ、確実で有効な気候変動対策

第6次エネルギー基本計画が10月に閣議決定されましたが、原発は「低廉かつ安定的な電力供給、地球温暖化への対応」と相変わらずで、前回同様2030年度の電力供給量に占める割合が20~22%ということになっています。今は4%程度ですから20~22%というのは、実現不可能と思われる数字です。

核燃サイクルはすでに破綻しています。六ケ所再処理工場は25回も工事の完成時期が延びて、動かないうちからもう老朽化しているという状況になっています。非常に危険な高レベル廃液を生み出して、その過程で大量の放射性物質が環境中に出てしまうという怖い施設です。何としても止めたい。

②終わらない原発事故と被害の見えない化

(アニメーションを示して)これは原発事故の直後の放射性物質を含んだ「プルーム」と呼ばれる大気の塊の流れを再現したもので、風向きによっては内陸の方に行っているのがお分かりだと思います。県境とか関係ないんです。3月15日、北西の方向にプルームが伸びて、その時に雨とか雪が降って、放射性物質が地上に降って、セシウムが土に固着して、細長く飯館方面に伸びるエリアに強い放射性物質の汚染が残ってしまったと言われています。

今、各地の原発は、30キロ圏の自治体が避難計画を作ることになっているんですが、単純な距離など全然関係ないのが(画像で)お分かりだと思います。

福島の震災関連死は多いです。原発事故によって避難を強いられた人、すごく長い避難を強いられ、元々の暮らし、生きがいを失ってしまった、もともとのコミュニティが壊れてしまった、というのが原因だと思います。自殺された方もたくさんいます。

2011年4月、文科省が学校施設の利用基準を年20ミリシーベルトにしようと福島県の教育委員会に通知を出しました。国際勧告では公衆の被ばく限度は1ミリシーベルトです。訓練された作業員の方が働く基準、放射線管理区域の基準も年5ミリシーベルト、白血病の労災認定の基準も年5ミリシーベルト。年20ミリシーベルトを子どもも含む一般公衆に強いるのかということで、父母たちが撤回を迫るということがありました。FoE JAPANもいっしょに取り組んだ運動のひとつです。文部科学省は20ミリを撤回はしなかったけれど、年1ミリシーベルトを目指すというあいまいな通知を送り直しました。

福島第一原発事故とチェルノブイリ原発事故の対応を比べると差が歴然としています(画像を示しながら)。チェルノブイリ原発事故の場合は年5ミリシーベルト以上は強制避難。年1~5ミリシーベルトは移住の権利。つまり、避難した人に対して、国家としてのサポートがあったということなんですね。

ところが日本は20キロ圏という距離と、放射線量としては年20ミリシーベルト以上を避難指示の区域としました。チェルノブイリの方は、土壌汚染の基準も設けていたんですが、日本の場合は空間線量だけで、土壌の問題を言っても特段問題にされませんでした。

(この画像は)2011年当初の住民たちの声ですが、避難指示が出た地域以外の人たちからも苦難に満ちた声があがりました。FoE JAPANとしてこういう声を集めて、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会にこういう人たちにも賠償すべきだと言いました。国連の人権理事会の関係の調査をしている人たちにもこれを英訳して送りました。

その甲斐があったのか、2012年6月、私たちが「子ども被災者支援法」と呼んだ「避難した人もとどまっている人も帰還した人も、それぞれが自らの選択を行えるように、国が適切に支援する」という趣旨の法律が議員立法でできました。しかしこの支援法は棚上げされ、実施されなかったんです。基本方針を決めることになっていたのに全然決まらずに2013年まで来て、訴訟を起こされる段になって基本方針が閣議決定されました。すべて骨抜き、被災者とか支援者が言ってることはすべて無視した内容でした。一番問題だったのは、支援対象区域というのを法律では線量(我々は「1ミリシーベルト以上」と主張)で決めることにしたのに、福島県の浜通りと中通りという地域で切られました。しかも支援内容が、既存の施策の寄せ集めで、支援法で追加的にこういう支援がある、というのはほぼなくなりました。

そうこうするうちに避難指示区域はどんどん打ち切られ、今はこのピンクの帰還困難区域が残るのみです。2020年の3月に海側に常磐線が通り、それより前に高速道路が開通し、それより前に国道6号線も通れるようになるという感じで、どんどん避難指示区域は解除されていきました。2020年、オリンピックイヤーに合わせたように、「帰還困難区域解除」という見出しが新聞に踊りました。

今は、空間線量自体は下がっています。それは喜ばしいことだと思います。問題は土壌汚染で、空間線量ほどは下がっていません。例えば私たちが支援している南相馬市の原町区の土壌汚染の状況でいうと、青色で描いてあるところ以外は全部放射線管理区域以上の汚染になっています。

避難者はやはりどんどん減っています。帰りたいと思って帰った人も多いんですが、避難継続が無理で帰らざるを得なかった方々もいらっしゃいます。避難者数は減っていますが、カウントされていない避難者もいらっしゃって、福島県発表の数字は35703人と書いてありますが、市町村が把握している避難者を足し合わせるとその2倍ぐらいになっています。

2017年3月に区域外避難(自主避難)対象者の住宅支援が打ち切られ死活問題となったのですが、7割くらいの人は福島に帰らずに避難継続を選択されました。東京都が7月に行ったアンケート調査では世帯収入10万円未満が22%とか、5万円未満という人が8.7%とか、厳しい状況に置かれているということがわかります。国は実態調査をしませんでした。

新潟県の検証委員会が昨年出した報告では(画像を示して)ご覧のように「様々な喪失や分断が生じている」とか「人間関係を取り戻せていない」とか「仕事とか生きがいとかを失っている」とか、「母子避難の孤立感」が挙げられています。女性の方がすごく危機感を感じて、自分の子どもを守らなきゃとか、自分も守らなきゃということで避難をしているのですが、里帰りしてすごく責められたり、事故はとっくに終わっているのに何で帰ってこないのとか。いつまで甘えてるんだ、「賠償金をもらっているだろう」とか……。孤立感もあって精神的に追い詰められてしまう方もいらっしゃいます。

帰還した人はどうなっているのか?(画像を示して)黄色のところは事故前の人口、真ん中の黄緑のところが直近の人口、一番下の緑は実際に住んでいる人口です。実際に住んでいる人の数は数割、実際に住んでいる人の数には、東電関係者とか、子会社の関係者とか、政府のイノベーション・コースト構想でITとかロボットとかモックアップ施設とかその企業の人も含まれているので、もともとの住人はさらに少ないと思います。

③ばらまかれる放射性物質 ALPS処理汚染水をめぐる状況

汚染水(政府は「処理水」という)もたいへん大きな問題になっています。原発のデブリを冷やした水と地下水が混じりあった水をくみ上げて一部はまた冷却水に使い、多核種除去装置(ALPS)を通したものを今タンクに貯めています。凍土壁をお金をかけて作ったのですが、全然地下水を止められていないので今も流入が止まっていない状況にあります。

タンクの中には860兆ベクレルのトリチウム、その他にもヨウ素129とかルテニウム106とかストロンチウム90などの放射性物質が基準を越えて残留していてその総量は不明ですが、7割の水で基準越えが発生しており、東電の発表でも基準の最大2万倍です。東電はトリチウム以外の放射性物質については、二次処理して基準以下にしてから放出すると言っていますが、やはり総量は不明です。

今の計画は、この処理汚染水を海水で100倍以上に希釈して一日当たり数十万トン(プール100杯分)以上を30年くらいかけて海洋に放出する、2024年4月1日に開始するということです。東電は海底トンネルを1キロ掘って放出する、風評被害については押さえる、風評被害が起きたら賠償すると説明しています。

トリチウムは通常の原発からも出されています。福島第一原発の場合は、2010年の実績で2兆ベクレルのトリチウムが海に出されていたそうです。現在、タンクの中にたまっているトリチウムは、その400倍くらい。国内の普通の原発ではトリチウム以外の放射性物質は検出限界以下ですが、福島第一原発の処理水にもトリチウム以外の放射性物質も含まれているわけで、30年間流し続けていいのかということが問われています。

沸騰水型の原発では、炉心に触れた水と冷却水は別系統になるので、炉心に触れた水は海には流していないのですが、処理汚染水は炉心に触れているので、何が入っているのかわからないのが怖いのです。

トリチウム自体も、政府は安全な物質であるかのように広報していますが、安全かどうか、放射性物質なので量に応じた影響は当然のことながらあるわけです。水素の同位体なので有機化合物の水素と置き換わってしまって、生物の体の中に入る。DNAを構成する水素原子と置き換わって、ダイレクトにDNAを損傷する。放射線を出してDNAを損傷することもあるかもしれません。

最後に。私としては風評被害という言葉がすごく気になっています。私どもがたとえば「トリチウムは危険」と言うと、「風評を引き起こす者」というレッテル張りされるわけです。冷静な議論ができないし、問題提起しづらくなりますよね。「風評被害」で加害者の責任をあいまいにするのは、嫌なやり方だと思っています。放射性物質はこれ以上海に流すべきではない、原発も止めるべきだと思います。

福島第一原発。

福島第一原発。

※写真はすべて「 」HPより)

」HPより)

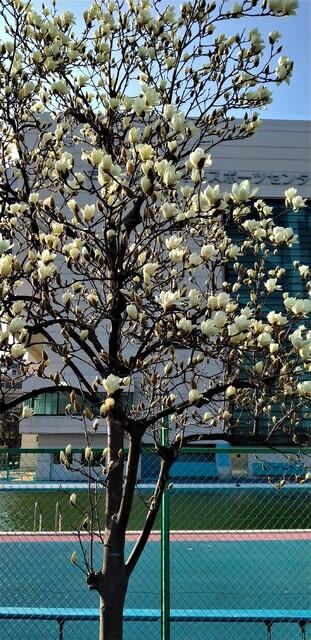

隅田川堤にて。

隅田川堤にて。

墨堤通りにて。

墨堤通りにて。

11日の開花状況。

11日の開花状況。

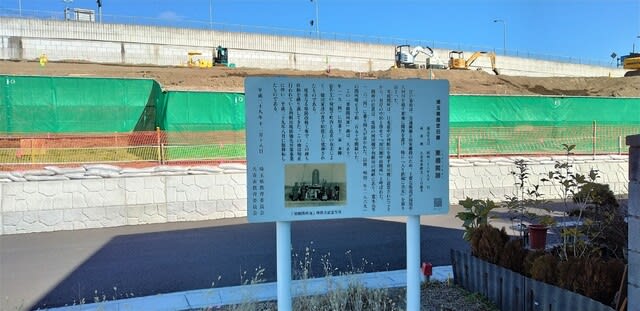

解説板。

解説板。

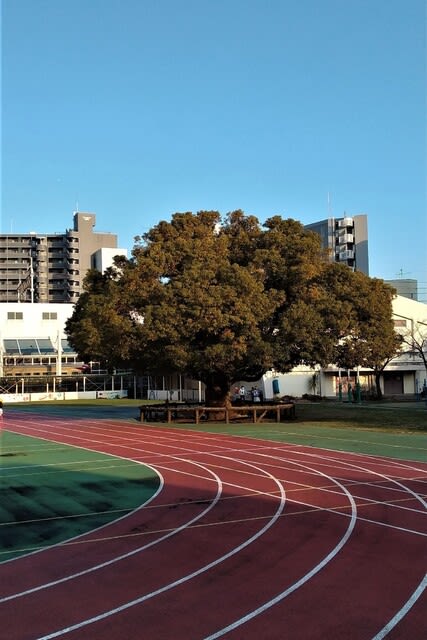

隅田公園(浅草側)にて。

隅田公園(浅草側)にて。 満開の枝垂れ。

満開の枝垂れ。

若い木。枝の先まで花を咲かせています。

若い木。枝の先まで花を咲かせています。

テラスにて。何本も見事な花を咲かせています。

テラスにて。何本も見事な花を咲かせています。 「向島百花園」門前にて。

「向島百花園」門前にて。

近づいても逃げない。目と鼻の先に。

近づいても逃げない。目と鼻の先に。

桜橋にて。

桜橋にて。

テラスにて。

テラスにて。

「言問団子」の店先。

「言問団子」の店先。

「海から46.5㎞」。

「海から46.5㎞」。

船橋方面行き。

船橋方面行き。

」HPより)

」HPより)

「海から49.0㎞」。

「海から49.0㎞」。

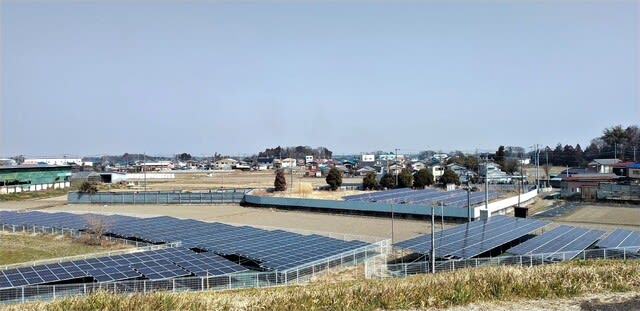

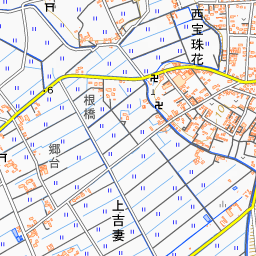

2010年代のようす。(「歴史的農業環境システム」より)

2010年代のようす。(「歴史的農業環境システム」より)

着陸するグライダー。

着陸するグライダー。 軽飛行機。

軽飛行機。

妻沼滑空場にて。

妻沼滑空場にて。

さあ、出発です。

さあ、出発です。

※この黄色の飛行機とつながれた白いグライダーを、

※この黄色の飛行機とつながれた白いグライダーを、

福島第一原発の1号機~4号機(2020年撮影)

福島第一原発の1号機~4号機(2020年撮影) 福島第一原発。

福島第一原発。 」HPより)

」HPより)

「江東橋」。大横川親水公園。

「江東橋」。大横川親水公園。

焼け焦げた痕がはっきり残っている。本堂の向かって右手。休憩所近く。

焼け焦げた痕がはっきり残っている。本堂の向かって右手。休憩所近く。

(「東京新聞」より。)

(「東京新聞」より。)

「宝珠花橋」東詰。

「宝珠花橋」東詰。

」HPより)

」HPより) (「同」HPより)

(「同」HPより)

「海から49.5㎞」。

「海から49.5㎞」。

眼下の田園風景。

眼下の田園風景。

土手に座って小休止。

土手に座って小休止。 のどかな風景。

のどかな風景。

「海から54.0㎞」。

「海から54.0㎞」。 川の中央に工作物が。

川の中央に工作物が。 岩? 杭? 橋の跡?

岩? 杭? 橋の跡?

」HPより)

」HPより)

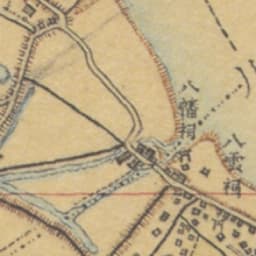

1880年代のようす。東西に「寶珠花村」。

1880年代のようす。東西に「寶珠花村」。

2010年代のようす。河川敷が広がる。

2010年代のようす。河川敷が広がる。

解説板。

解説板。

関宿城大手門と城を囲む土塁・堀。

関宿城大手門と城を囲む土塁・堀。 まさかこの大きな門が「関宿城大手門」とは!

まさかこの大きな門が「関宿城大手門」とは! 遠くに「関宿橋」。

遠くに「関宿橋」。 怪しげな雲の塊。

怪しげな雲の塊。 対岸。

対岸。 関宿橋。

関宿橋。  「海から57.5

「海から57.5

「海から57.0㎞」。

「海から57.0㎞」。

江戸川の流れ。

江戸川の流れ。

遠くに関宿城。

遠くに関宿城。

雨が降る気配はなさそう。

雨が降る気配はなさそう。

解説板。

解説板。

「海から59.25㎞」。

「海から59.25㎞」。

上は未整備の公園と整備された土手の道。

上は未整備の公園と整備された土手の道。

下流を望む。

下流を望む。

利根川橋のたもとへ。

利根川橋のたもとへ。

解説板。

解説板。

1880年代のようす。渡し場がある。

1880年代のようす。渡し場がある。

2010年代のようす。利根川橋が工事中。

2010年代のようす。利根川橋が工事中。

利根川橋と筑波山。

利根川橋と筑波山。

水鳥がたくさん水面に。

水鳥がたくさん水面に。

遠くに浅間山。

遠くに浅間山。 正面右に赤城山、左に浅間山。

正面右に赤城山、左に浅間山。 対岸は、茨城県古河市。

対岸は、茨城県古河市。 筑波山。

筑波山。 「海から126㎞」。

「海から126㎞」。 遠くに日光連山。

遠くに日光連山。

「海から127㎞」。

「海から127㎞」。