3月19日(土)。晴れ、のち薄曇り。

流鉄「流山駅」で下車し、迂回道から土手に上がります。

1週間遅れの掲載。今週は、菜の花も満開になっていることでしょう。

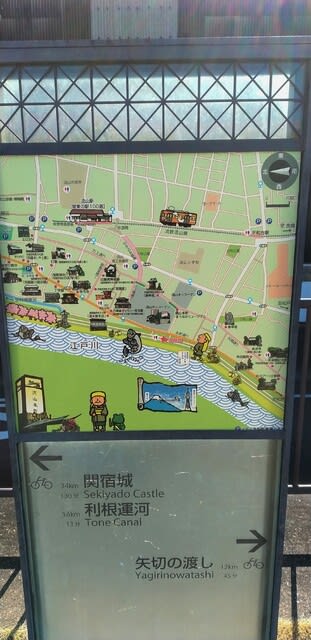

流山駅周辺の観光案内図。

小林一茶「菜の花のとつぱづれ也ふじの山」の句が紹介されています。

※「とつぱづれ」=「ずっとはずれの方、一番端の方」という意味。

菜の花が眼前一面に咲き、その端の方にちょこっと富士山が見えている情景を詠んだ句。

矢切の渡しまで12㎞。自転車だと45分。その先まで歩くことになります。

ビルの向こうに富士山が。

ビルの向こうに富士山が。

今回は江戸川の向こうに「富士山」と「東京スカイツリー」を眺めながらの歩きです。

※流山では江戸川土手から「ダイヤモンド富士」が見られるそうです。

以前、都庁の33階から見たことがありますが、神秘的な感じで、すばらしいものでした。

振り返る。 遠くに赤城山。

遠くに赤城山。

「海から28.0㎞」。

正面に真っ白な富士山。

正面に真っ白な富士山。

旧流山橋橋脚。

旧流山橋橋脚。

流山橋。「海から27.5㎞」。

流山橋。「海から27.5㎞」。

流山橋

元は当地近辺においては小船での往来が主で、1631年(寛永8年)9月22日には幕府の許可を得て、葛飾郡丹後新田の経営する「丹後の渡し」が正式に設定されていた。1923年(大正12年)には丹後の渡しは流山町営となったが、当地において栄えていた舟運が衰退すると架橋の必要性が対岸の北葛飾郡早稲田村と共に浮上し、・・・1935年(昭和10年)4月にコンクリート製で全長388m、幅員5.5m初代流山橋が架橋された。

その後、20年以上初代流山橋を使用していたが、河床の低下や橋の老朽化、車両大型化への対応、江戸川の堤防改修の関係から1961年(昭和36年)1月8日に架け替えが着工され、1965年(昭和40年)2月12日に2代目流山橋が開通した 。

(この項、「Wikipedia」参照)

⑦「丹後の渡し跡」。

「羽口の渡し」と並ぶ公営の渡しで小金道の一部として三艘の舟が用いられていた。新選組が来流時に利用したとも言われる。昭和十年の流山橋架橋で廃止された。

対岸を望む。 三郷市。

三郷市。

この付近の今昔。

1880年代のようす。渡し場がある。 2010年代のようす。流山橋。上に旧橋の橋脚。

振り返る。

流山橋の向こうは、武蔵野線の橋脚。

両方向とも、かなりの渋滞。

富士山(↓)。 雲で隠れ始める。

雲で隠れ始める。