6月7日。曇り、時々雨。

6年前の夏。「日光道中(日光街道)」歩きのとき、幸手から栗橋の途中、「権現堂堤」を歩きました。そのときに、権現堂堤は桜の名所ですが、アジサイも植えられていて、咲く時期にはさぞすばらしいだろうな、と思いました。

前日、東京地方も梅雨入り。その権現堂堤へ行ってみました。「あじさい祭り」も開催され、梅雨空の下、けっこう人も出ていました。満開まではもう少し日にちがかかりそうですが、しっとりと雨に濡れたアジサイがすてきでした。

さて、歩くならと、東武日光線「南栗橋駅」で下車。「権現堂(川)調整池(行幸湖―みゆきこ)」から歩き始め、「権現堂堤」へ。そして、中川を少し下流まで歩きました。

・・・

権現堂川は暴れ河川としても恐れられ、宝永元年(1704年)に、はじめて権現堂堤が切れてより、幾度も決壊をしてきました。その被害は遠く江戸にまでおよび、大江戸八百八町の半ばは水浸しになると言われ江戸を守る堤として大切に管理されておりました。

天明6年(1786年)権現堂堤木立村の破堤により濁流に飲み込まれた村人は、銀杏の大木にすがり避難していましたが、それも根こそぎ流され平野村須賀間に流れ着き無残にも75名という流死者が出てしまいました。このため、現在でも犠牲者の供養が行われております。

この後も、幾度にも水害に襲われ、享和2年(1802年)にも、権現堂堤の月の輪堤部分が決壊をし、権現堂村では、80軒の民家が流される被害が出ております。

「母娘の順礼の悲話」もこのときのものとされております。

文政9年(1826年)には、度重なる堤の決壊に困り、堤の補強にと上宇和田村から松石村に至る権現堂堤に松の苗木1,300本が植えられましたが、根づかず何度か植えなおしが行われました。ですが、結局根づかなかったようです。

この頃になると、堤の管理が甘くなり、天保3年(1832年)頃には、堤通りへ竹や木が植え付けられ林同様に茂る場所や屋敷同様に堤を囲い、河岸場の便利に任せ小段を切りならし、作付けのための小段とその他を掘り返し苗木を植え付けるなどの実態が指摘されております。野菜などの栽培をするようになったのもこの頃だと思われます。

この後、時代は江戸から明治へと移り変わり、明治9年6月4日に明治天皇の東北巡幸の際に築堤工事を視察するために駕籠を止めさせました。このとき、堤の名を行幸堤とすることが許され、記念碑を建てるために金100円が下賜されました。

この頃、権現堂堤周辺は見渡す限り平野で堤上からは、西に富士山、東に筑波と眺めがよく、大正6年に「幸手町誌」を刊行した後上辰雄氏は、権現堂堤の風光として次のように記しています。

「春は若草のしとね青きを素足に心地快くふむで、眼下一面黄金と光る油菜の花をながめながら蝶と戯れスミレ・タンポポ・ツクシ等と摘み草に一日の暮れるのを忘れるだらう」

このように、権現堂堤は遠い昔より、人々の憩いの場所として親しまれてきました。度重なる水害にもめげず、その都度修復を行い権現堂堤と共に人々は暮らしてきたのです。

※「母娘の巡礼の悲話」

権現堂堤の中央には、「順礼の碑」や「供養塔」が建っています。

享和2年(1802年)、長雨が続き堤が切れ、幾度修理しても大雨が降りだすと一夜のうちに切れてしまうというありさまでした。

ある時、堤奉行の指図で村人達は必死の改修工事をしていましたが、大被害と続く工事の疲れに、口をきく元気さえも失っていました。その時、夕霞のかかってきた堤の上に母娘の順礼が通りかかったのです。

母順礼が堤の切れ口をのぞきこんで、「こうたびたび切れるのは、竜神のたたりかもしれない。人身御供(ひとみごくう)を立てなければなるまい。」と言いました。そこで、堤奉行は「誰が人身御供に立つものはいないか。」と人々を見渡しましたが、誰も顔を見合わせるだけで、進んで私がなるとういう者はありません。すると重苦しい空気を破り誰ともなく「教えたやつを立てろ。」という声があがりました。母順礼はこの声を聞くと、「私が人柱になろう。」と念仏を唱えて渦巻く泥水の中に身をおどらせたのです。これを見た娘順礼もあっというまにその後を追いました。

すると不思議にもそこから水がひいて、難工事もみごとに完成することが出来たといいます。

この順礼母娘を供養するため昭和11年に石碑が建てられ、この碑には明治時代の日本画家結城素明(ゆうきそめい)による母娘順礼像が刻まれています。

※昭和58年3月24日市指定史跡となっています。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

・・・

この付近の今昔。

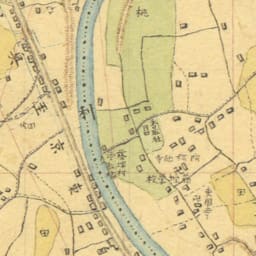

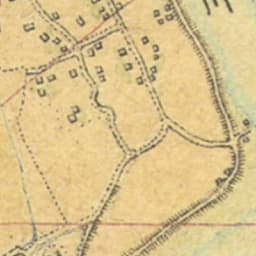

1880年代のようす。

1880年代のようす。

「権現堂川」として表記。左の通りが「陸羽街道(日光街道)」。権現堂川に沿って北上し、栗橋で利根川を渡る。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

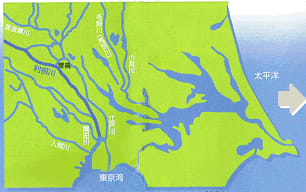

権現堂堤は「中川」沿いのところ。現在の権現堂川(現在の中川の一部)は北の利根川、東の江戸川で仕切られている。

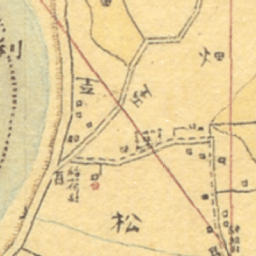

1880年代のようす。

1880年代のようす。

大きく南にカーブする流れが「権現堂川」。途中から南下する流れが江戸川。中川は、まだない。

この付近は、明治になっても、利根川・江戸川・権現堂川が複雑に絡み合って、水害、その対処など、長年の治水の取り組みは辛酸をなめるような状況だった。そして、現在に至っている。

説明板の向こう、高台にあるのが、「巡礼の碑」。

さて、今回の歩き。

南栗橋駅から東に向かい、「行幸湖」へ。途中、「旧日光街道」を横切ります。

湖沿いに桜並木が続きます。

湖沿いに桜並木が続きます。

モニュメント・噴水。

中川との水門から。

中川。

「権現堂堤」は中川沿いにあります。

「外野橋」を渡って目的地に。

「権現堂桜堤」解説板。

「権現堂桜堤」解説板。

ガクアジサイ。

様々な色と種類。

様々な色と種類。

アジサイの保存会テントの中に、「火の鳥」など。アジサイの即売会が開催中。けっこう買う人もいます。係の方が育て方など懇切に教えてくれます。

駐車場もいっぱい。

さて、中川を下流に向かって歩き始めます。遠くに雨に煙る筑波山が。

対岸は、茨城県五霞町。

中川の土手は工事中で、通行止め。到着地点まで川沿いをほとんど歩けず、雨の中、大きな公園や工業団地の脇をひたすら歩きました。

到着直前にやっと土手の上へ。

右「中川」左「権現堂川」。

右「中川」左「権現堂川」。

「中川」は、権現堂川の右岸堤防を人工的に開削して南側へ流すようにしたもの。

権現堂橋のすぐ上流側に権現堂堰(跡)があります。

激しい流れ。 権現堂橋。

権現堂橋。

「宇和田公園」(一部は、かつての権現堂川の右岸にあたる)の先、「ひばりヶ丘工業団地入口」バス停で、「東武動物公園駅」行きのバスに乗車します。「朝日バス」は「日光東往還」歩きで利用しましたが、今回も。

雨が降ったり、止んだり、時折強い雨脚のときも。約10㎞。

「中川」。下流を望む。

対岸は、越谷市。

対岸は、越谷市。

国道4号線バイパス。

国道4号線バイパス。

水原秋桜子の句。青葭の そよぎて禽は 水に入りぬ

水原秋桜子の句。青葭の そよぎて禽は 水に入りぬ

「起点(中川合流点)から10㎞」。東武線「一ノ割駅」まであとわずか。

「起点(中川合流点)から10㎞」。東武線「一ノ割駅」まであとわずか。

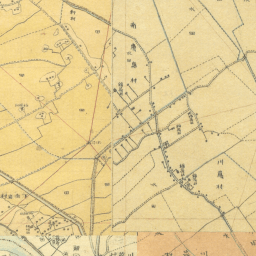

1880年代のようす。自然堤防があり、微耕地が広がっています。

1880年代のようす。自然堤防があり、微耕地が広がっています。 「藤塚橋」。この橋を渡って「一ノ割駅」へ。

「藤塚橋」。この橋を渡って「一ノ割駅」へ。

「大落古利根川リバーウォーキング」。

「大落古利根川リバーウォーキング」。

高浜虚子の句

高浜虚子の句 同じく

同じく

1880年代のようす。渡し場がある。

1880年代のようす。渡し場がある。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

右手に旧土手。

右手に旧土手。

○一帯。

○一帯。

睡蓮。

睡蓮。

2010年代のようす。

2010年代のようす。 けっこうな人出。

けっこうな人出。

向こうにステージや屋台が。

向こうにステージや屋台が。

(「講談社文庫」HPより)

(「講談社文庫」HPより)

中川との合流点を振り返る。

中川との合流点を振り返る。

林と茅と芝と。

林と茅と芝と。

(「

(「 」より)

」より) 「ふれあい橋」。

「ふれあい橋」。

両岸とも河川敷が広く、土手も低くて、開放感があります。

両岸とも河川敷が広く、土手も低くて、開放感があります。

川幅は狭いが、緑豊か。

川幅は狭いが、緑豊か。

「松伏溜井」。

「松伏溜井」。 1880年代のようす。

1880年代のようす。 2010年代のようす。

2010年代のようす。 ここで小休止。

ここで小休止。

」より)

」より) JR武蔵野線の鉄橋。

JR武蔵野線の鉄橋。

ナマズが描かれている。

ナマズが描かれている。

1880年代のようす。中川は開削されていない。

1880年代のようす。中川は開削されていない。

2010年代のようす。北に向かう川が中川。

2010年代のようす。北に向かう川が中川。

」HPより)

」HPより)

1880年代のようす。

1880年代のようす。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

1880年代のようす。

1880年代のようす。

湖沿いに桜並木が続きます。

湖沿いに桜並木が続きます。

様々な色と種類。

様々な色と種類。

右「中川」左「権現堂川」。

右「中川」左「権現堂川」。 権現堂橋。

権現堂橋。

人工のワンドも。

人工のワンドも。

「(海から)24.0㎞」という立て札。

「(海から)24.0㎞」という立て札。 共和橋。

共和橋。

東京ガス管橋。

東京ガス管橋。

水鳥の姿(↓)。

水鳥の姿(↓)。 「八条橋」。

「八条橋」。

けっこう川からの高さがあります。

けっこう川からの高さがあります。

遙か遠くに「スカイツリー」(↓)。

遙か遠くに「スカイツリー」(↓)。

」HPより)

」HPより)

1880年代のようす。

1880年代のようす。

2010年代のようす。道路はかつての土手。

2010年代のようす。道路はかつての土手。

「新中川橋」。

「新中川橋」。

対岸は、三郷市戸ヶ崎付近。

対岸は、三郷市戸ヶ崎付近。

対岸の「マリーナJOY」。

対岸の「マリーナJOY」。

※

※

が正しい。

が正しい。

1880年代のようす。戸ヶ崎の渡し場が記されている。

1880年代のようす。戸ヶ崎の渡し場が記されている。 2010年代のようす。完全に街中になっている。

2010年代のようす。完全に街中になっている。

「足立区長門排水機場跡」。

「足立区長門排水機場跡」。 振り返る。

振り返る。

「(海から)17.5㎞」という標石が。

「(海から)17.5㎞」という標石が。

足下は、下草で覆われています。木々も朽ちたまま。

足下は、下草で覆われています。木々も朽ちたまま。 周囲を囲む内堀の跡。

周囲を囲む内堀の跡。 土手からのようす。

土手からのようす。

「中川」流入口。

「中川」流入口。

1880年代のようす。

1880年代のようす。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

概念図。

概念図。 開削工事前のようす。

開削工事前のようす。 「辰巳新橋」。ニールセンローゼ形式の橋。

「辰巳新橋」。ニールセンローゼ形式の橋。 夜景。TVドラマなどの舞台にもなっているそうです。

夜景。TVドラマなどの舞台にもなっているそうです。 「鹿骨新橋」。

「鹿骨新橋」。 「大杉橋」。

「大杉橋」。 右岸から望む。

右岸から望む。

1880年代のようす。渡し場があります。

1880年代のようす。渡し場があります。

2010年代のようす。

2010年代のようす。 京成線鉄橋。

京成線鉄橋。

大きな高層マンションと公園。

大きな高層マンションと公園。

左手前方には「アリオ亀有」。

左手前方には「アリオ亀有」。

中川に架かる上平井橋。

中川に架かる上平井橋。

1880年代のようす。↓が渡船場。

1880年代のようす。↓が渡船場。

2010年代のようす。上が上平井橋。

2010年代のようす。上が上平井橋。 庭石などは自然石を用いている。

庭石などは自然石を用いている。 中川からの引き込み口跡。

中川からの引き込み口跡。

1880年代のようす。曲がり方が並ではない。

1880年代のようす。曲がり方が並ではない。

2010年代のようす。右の川は、「新中川」。

2010年代のようす。右の川は、「新中川」。  赤く囲ったところ。黄色い線は「環七」。(「今昔マップ」より加工)

赤く囲ったところ。黄色い線は「環七」。(「今昔マップ」より加工)

かつては、台風などの度に浸水被害が出ていました。

かつては、台風などの度に浸水被害が出ていました。

東立石緑地公園。

東立石緑地公園。

「本奥戸橋」。

「本奥戸橋」。

1880年代のようす。

1880年代のようす。