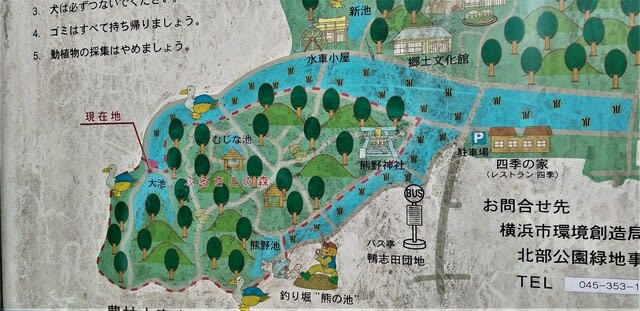

「よこやまの道」案内図。

東西を貫く尾根道。北側は、住宅等が建ち並び、南側には森や里山が広がっています。

解説板からは、「よこやまの道」を南北に抜ける旧「鎌倉街道」や「奥州古道」等が何本か通り、さらに東西を貫く「古代東海道」などの古道が残っていることが知れます。

横たわる美しき尾根のシルエット

多摩丘陵は武蔵の国府(府中)から眺めると横に長く連なる山々でした。夕暮れ時にシルエットとして浮かぶ美しい姿は、万葉時代の人々から「多摩の横山」「眉引き山」などとも呼ばれていました。

はるかな都へ~横山の尾根道

多摩丘陵の尾根道に当たるこの道を「多摩よこやまの道」と名付け、散策路と整備しました。この尾根は古代より武蔵野と相模野の双方を眺められる高台として、また西国と東国を結ぶ交通の証として要衝として活用されてきました。

この東西に伸びる尾根筋には鎌倉古道(鎌倉街道早ノ道、鎌倉街道上ノ道本路、軍事戦略鎌倉道)や奥州古道、奥州廃道、古代の東海道などの重要な歴史古道(古街道)が南北に交差し、その痕跡が各所に残され、また様々な伝説等も語り継がれています。

古代~中世~江戸時代に渡って政治、軍事、文化、産業、社寺参詣などを目的として、東国西国間の交易を行う商人や武士団、諸国霊場を行脚する巡礼者や都の貴人、官人、また幕末には新撰組ゆかりの人々も行き来したと推測され、歴史とロマンを感じることのできる道です。

万葉ロマン~防人・見返りの峠道

万葉歌では望郷や別れを惜しむ道筋として「多摩の横山」が詠われています。古代、北九州に配置された防人という兵士達は東国から陸路で都へ、さらに難波津(現在の大阪府の海岸)から舟で瀬戸内海を通り九州へ向かいました。

再び生きては戻れない覚悟の彼らが、この「多摩よこやまの道」の尾根で故郷を振り返りながら、家族との別れを惜しんだ姿が浮かんできます。

多摩丘陵~里山の自然

「多摩よこやまの道」の尾根道は暮らしの道でもありました。農林業が生活の中心だった時代には、多摩丘陵一帯に田園風景が広がっていました。

「多摩よこやまの道」には多摩の農村風景が所々に残されています。多摩丘陵の南側(町田市、川崎市)、北側(多摩市、八王子市)両側を眺めながら、尾根沿いに残された里山ともふれあえる道です。

左手の視界が開けてきました。

前方の丘に向かいます。

前方の丘に向かいます。

「防人見返りの峠(多摩丘陵パノラマの丘)」案内板。

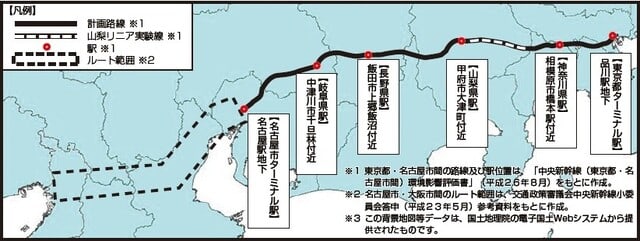

東西に伸びる弓なりの尾根道

この尾根の高台は、東西(左右)に伸びる多摩丘陵の長大な尾根の上にあり、その全体が弓なりになっているのが見えます。

この尾根は、町田市相原町を経て相模原市城山湖にある後方高台の「三沢峠」、東は多摩川に面した多摩市連光寺向ノ岡まで通じています。合わせて全長約24㎞の尾根となり「多摩丘陵の背骨」とも呼ばれています。

富士山や丹沢・秩父連峰の山並み、狭山丘陵も見られる丘

この丘は標高約145mで、南西~北東にひらけた展望ポイントです。西は多摩川や浅川に面した七生丘陵、広大な武蔵野の向こうには遠く狭山丘陵も展望できます。ここから見る風景は、太古以来の先人たちも繰り返し眺めてきたことでしょう。

多摩ニュータウンの建設に伴い、約1千カ所の遺跡発掘が行われました。現代のニュータウンの下に、はるか昔、縄文時代のニュータウンが存在したことがわかったともいわれています。

歴史ある豊かな農村から新しい街へ―多摩川とその支流の恩恵に育まれ、大地と接してきた人々により営々と暮らしが営まれてきました。今、その穏やかな風景がよみがえってきます。

北西側。

北東側。

「防人 見返りの峠」。

「防人 見返りの峠」。

先に進むと、右手は畑になっています。農作業中の人の姿も。

「都県境」境界標?

「よこやまの道」を歩いていて、初めて確認できました。

「よこやまの道」を歩いていて、初めて確認できました。

右手には、深い森が続きます。

「古代東海道と丸山城」。

「古代東海道と丸山城」。

この道を向こうから親子が自転車でやってきので、ビックリ!

この道を向こうから親子が自転車でやってきので、ビックリ!

谷戸の最奥付近。

谷戸の最奥付近。

」HPより)

」HPより) 左に折れ、西方に行ってみます。

左に折れ、西方に行ってみます。 国士館大構内から続く「都県境」。

国士館大構内から続く「都県境」。 「川崎市の最西端」。

「川崎市の最西端」。 西に向かって歩く人も多い。

西に向かって歩く人も多い。

「よこやまの道」《←西側順路 東順路→》

「よこやまの道」《←西側順路 東順路→》 「大きく堀割った古街道跡」。

「大きく堀割った古街道跡」。

「並列する謎の古街道跡」。

「並列する謎の古街道跡」。 尾根道の雰囲気がありそう。

尾根道の雰囲気がありそう。

2010年代のようす。東南側には丘陵が広がる。

2010年代のようす。東南側には丘陵が広がる。 「真光寺公園」。

「真光寺公園」。

東側(上)が川崎市、西側(下)が町田市。

東側(上)が川崎市、西側(下)が町田市。 「川崎市麻生区」。

「川崎市麻生区」。 振り返ると、「東京都 町田市」。

振り返ると、「東京都 町田市」。

町田市側を望む。

町田市側を望む。

広大な敷地。町田市と川崎市の境にある。

広大な敷地。町田市と川崎市の境にある。  桜の園らしく満開の桜。

桜の園らしく満開の桜。 かつての「布田道」。

かつての「布田道」。 「布田道」解説板 。

「布田道」解説板 。

小さな集落へ。

小さな集落へ。

里山風景が広がります。

里山風景が広がります。 谷戸。

谷戸。

「明治大学黒川農場」。

「明治大学黒川農場」。

都県境石。

都県境石。

2つ並んだ境界標。散った桜の花びらと共に。

2つ並んだ境界標。散った桜の花びらと共に。

ありました! 反対方向から歩いていると、目につきますが。

ありました! 反対方向から歩いていると、目につきますが。

工業団地が広がる。

工業団地が広がる。

鶴川方面。

鶴川方面。

鞍部に。右手は「(川崎市)麻生区栗木」。

鞍部に。右手は「(川崎市)麻生区栗木」。 左手側は、「町田市(広袴)」。

左手側は、「町田市(広袴)」。

「平和台北」バス停付近。

「平和台北」バス停付近。

畑地。

畑地。

「美しい里山を守ろう たぬき一同」。

「美しい里山を守ろう たぬき一同」。 川崎市側。

川崎市側。 町田市側。

町田市側。 眼下に大きく広がります。

眼下に大きく広がります。 左に折れる。

左に折れる。 都県境? 車等の往来があるためか、つぶしてある標識。

都県境? 車等の往来があるためか、つぶしてある標識。

「町田市立鶴川台尾根緑地」。

「町田市立鶴川台尾根緑地」。

「(川崎市)麻生区片平3丁目」

「(川崎市)麻生区片平3丁目」

「片平中町遺跡公園」。

「片平中町遺跡公園」。

柿生方面。

柿生方面。 町田方面。

町田方面。 右奥が都県境となります。

右奥が都県境となります。

住宅の裏手に都県境が続きます。

住宅の裏手に都県境が続きます。 階段を下って右の道(都県境)に。

階段を下って右の道(都県境)に。 道なりに進みます。

道なりに進みます。

奥は、川崎市麻生区、手前は、町田市能ヶ谷。

奥は、川崎市麻生区、手前は、町田市能ヶ谷。

都会のウグイスは電線にも、とまるのでしょうか。

都会のウグイスは電線にも、とまるのでしょうか。

神奈中バス「第二公園前」(「鶴川駅」行き)バス停。

神奈中バス「第二公園前」(「鶴川駅」行き)バス停。

前方に、「川崎市麻生区」。

前方に、「川崎市麻生区」。

町田市能ヶ谷地区住居表示。

町田市能ヶ谷地区住居表示。

2010年代のようす。住宅がびっしり。

2010年代のようす。住宅がびっしり。

1970年代のようす。丘を切り崩して住宅地に。

1970年代のようす。丘を切り崩して住宅地に。 高台の上に建物。

高台の上に建物。

右手の「イトーピア 東公園」のすぐ東側に都県境。

右手の「イトーピア 東公園」のすぐ東側に都県境。 「商船三井柿生グラウンド」。

「商船三井柿生グラウンド」。

(「マピオン」より)ジグザグの線が都県境。

(「マピオン」より)ジグザグの線が都県境。

若かりし頃のタケシ。

若かりし頃のタケシ。

「河川管理境界 鶴見川」。

「河川管理境界 鶴見川」。

左が町田市、右が川崎市。

左が町田市、右が川崎市。 下流方向。

下流方向。

都県境の水路。

都県境の水路。 「麻生区上麻生」。

「麻生区上麻生」。 「町田市街灯」(

「町田市街灯」(

けっこう蛇行しています。

けっこう蛇行しています。

右は川崎市、左は町田市。

右は川崎市、左は町田市。

「明泉学園・鶴川高等学校」。

「明泉学園・鶴川高等学校」。 右手は大きな森の公園。

右手は大きな森の公園。

麻生川方向。

麻生川方向。 鶴見川に架かる「水車橋」。

鶴見川に架かる「水車橋」。 右から合流する「真福寺川」。

右から合流する「真福寺川」。

2010年代のようす。直線化されている。

2010年代のようす。直線化されている。

1880年代のようす。「恩廻公園」が旧流路。

1880年代のようす。「恩廻公園」が旧流路。

方角は、下が北。公園は、旧流

方角は、下が北。公園は、旧流

「恩廻調整池」。

「恩廻調整池」。

奥の方で、農作業中の姿が。

奥の方で、農作業中の姿が。 左奥からの道が都県境。

左奥からの道が都県境。 右手奥まで続く谷戸。

右手奥まで続く谷戸。

都県境を歩きます。

都県境を歩きます。

鬱蒼とした森。

鬱蒼とした森。