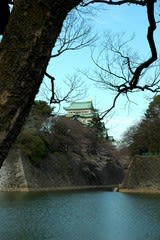

(大曽根屋敷 名古屋市東区徳川町 日本の歴史公園100選134番)

私が初めて訪れたのは昭和57年である。その当時は徳川美術館、蓬左文庫の範囲を除き、名古屋市の都市公園であった。

(渓谷 虎の尾)

(大曽根の瀧)

徳川園は、尾張藩主二代徳川光友によって別邸として築かれ、光友没後は家老職であった成瀬家、石河家、渡邊家の邸宅となった。明治22年(1889)再び徳川家の所有となったが、庭園の部分を昭和6年(1931)に名古屋市に寄贈した。昭和20年(1945)空襲の被災に遭い、都市公園化されたが、その後整備され、日本庭園徳川園として平成16年に開園した。

(紫雲殿)

(紫雲殿) (ハイヌーン)

(ハイヌーン) (今紫)

(今紫) (紅千鳥)

(紅千鳥)

東海地方の地形を表したという池泉回遊式庭園は、この時期牡丹を中心に、ゴージャスな彩りを加えていた。

この後は、徳川光友が創建した建中寺に向かった。

大峯奥駆道を分かれ、西行庵のある「奧の千本」に差し掛かる。途中は昨日の雨によって、非常にぬかるみ、滑り易くなっていた。そして、訪れるものの足元、ズボンを汚した。故に目的地まで非常に時間がかかり、後の時間配分に影響が出てしまったのである。

奥の千本は、上の千本、中の千本、下の千本と合わせ、三万本の桜の中で一番高い標高であり、故に開花が一番遅い地点である。訪れたこのときは、奥の千本では思いのほか桜の本数は少なく、まだ蕾のもの、既に葉桜となったもの、あまり見頃感はなかった。然しながら、標高750mの緑に包まれた薄紅色は、他にない光景を現していた。

この奥の千本には、平安時代後期から鎌倉時代初期の僧西行(さいぎょう)が三年間暮らしたという。西行は武家に生まれたが、二十二歳のとき突然出家し、宗派には属さず諸国を流浪して歌を読み続けた。吉野に住した際に詠まれたとされる歌に「願はくは 花の下にて 春死なん その如月の 望月のころ」がある。

五台山の屋台蔵から南へ向かうと、三番叟の屋台蔵がある。このすぐ隣りが昨日火災が発生した場所であるが、延焼は免れた。更にその少し南には、神楽台の屋台蔵があり、屋台が入っていた。からくり奉納場所に置かれていた神楽台も、屋台蔵に一時しまわれていたようだ。

その後暫くし、夜祭に向けて、宮川中橋へ曳かれて行った。

上一之町上組の屋台である神楽台は、それまで担ぎ台であったのを文化年間(1808-14)に台車化したものである。祭礼の際には神楽、獅子舞の主管の司り、先導をする別格の屋台である。嘉永七年(1854)の改修の際、金具の部分に純金が使用され、そして恵比須台と同じく、江戸時代後期の彫刻家谷口与鹿(よろく)の彫刻が施された。平成7年に解体修理が行われている。

この後は、山王祭の中心である日枝神社に参拝した。

私は初めて訪れる地だが、父は知人のいる地のようだった。

最寄り駅は名鉄犬山線柏森駅である。ここは隣町扶桑町であり、大口町域には駅が無いのである。そして駅から東へ暫く歩くと、大口町余野(よの)地区に差し掛かる。

小口地区へ向かう途中には、二つの寺院が隣接しているところがある。臨済宗の大龍山徳林寺と福新山全徳寺である。徳林寺は『尾張志』に、「昔、当村ノ住士小池与八郎が妻山姥にて福富氏に射殺されし菩提のために建し寺なれは、俗に山姥寺といふ」と記している。また、同寺伝には、永仁元年(1293)に真言宗として開基し、空母山徳蓮寺と称したという。その後荒廃、文明元年(1469)小口城主織田広近が再建し、改宗、寺号も改められている。そして、天正十二年(1584)小牧の戦いの際に兵火で焼失し、その後再建されている。

(徳林寺)

(徳林寺)

全徳寺は、永仁二年(1294)山姥を退治した福富新蔵によって「全徳坊」として創建し、文明七年(1476)徳林寺住職によって「全徳庵」と改められ、同寺の末寺となっている。そして、徳林寺と同様に兵火に遭い焼失、慶長三年(1598)に再建された。その後、明治34年(1901)には徳林寺から分離して現在に至っている。

(全徳寺)

(全徳寺)徳林寺には、町指定文化財となっている山門と中門がある。その歴史のある黒い門が、春の彩りをより引き立てていた。

昨年開港100周年を迎えた名古屋港は、「特定重要港湾」に指定され、日本に6港しかない「スーパー中枢港湾」であるが、横浜港や神戸港に比べ賑やかさがない。港にある様々な施設も、以前より衰退しているように思えてならない。それは、名古屋港が商業港としてよりも工業港にウェイトが高いのと、港と市街地の間にやや距離があるためである。

ガーデンふ頭にある施設の一つ、PFI事業(官有民営)方式によって2005年にオープンしたイタリア村は、衰退が顕著であった。先記事でも触れているが、人の多く集まる休日は、食事には使えず釣りも出ない買物券を購入させて入場券代わりとし、狭い敷地内に外壁をイタリア風にした商業施設があるのみで、直接営利に結び付けないイベントも行われず、リピート性に欠けていた。

そして2008年3月、客寄せのための新施設(温泉)が資金不足により頓挫し、更に市条例に違反する木造建築物が存在したことや、賃金未払い等が発覚した。5月には170億円の負債を抱え倒産、負債に当てるための在庫処分セールが10日から13日まで行われ、閉村した。敷地内にある結婚式場は別会社であり、来年まで予約が入っているため存続する。この結婚式場会社が跡地を更生するスポンサーとしても挙がっているが、違反建物の建替えや、テーマを見直す等の手段が必要であり、再生は困難といえる。

(建設途中となっている施設)

ここにまた、“新しい遺跡”が誕生した。

この後は、白鳥庭園に向かった。

(関連記事:イタリア村開村 経過 金城ふ頭 ワイルドフラワーガーデン 南方貨物線)

昼前にはこの地を離れるため、那覇の街を漫ろ歩き、そして沖縄県立博物館へ向かった。常設展「海と島に生きる」で、「シマの自然とくらし」「ニライカナイの彼方から」「海で結ばれた人々」「貝塚のムラから琉球王国へ」「王国の繁栄」「薩摩の琉球支配と王国」「王国の衰亡」「沖縄の近代」「戦後の沖縄」「沖縄の今・そして未来へ」を見学し、そこで学習した琉球文化を脳裏に焼き付けた。

時間も押し迫り、博物館を後にした。そして、ゆいレールおもろまち駅から沖縄の地面を離れることになった。15分程して空港に到着。曇天であった空に光が…やはり小雨男は実在したのだ…。

また訪れると心に誓い、思い出深い南の島を後にした。

屋台が曳き揃えられている神明町通りを歩いていると、小雨が降りだした。ここでも私の負の能力が発揮されたようだ。

(円山応挙が下絵を描いた獅子牡丹の刺繍幕)

(京都御所用車師中川万吉作御所車と、信州諏訪立川和四郎作の飛獅子彫刻)

(宮内省帝室技芸員幸野楳嶺原作、西陣織雲龍昇天図見送り幕)

曳き揃えられている八台の内、上二之町中組の五台山だけがシートが被せられ、屋台蔵へ向けて移動が始まった。

五台山は当初、盧生(ろせい)と呼ばれ、文化年間に改修された折に中国の名山の名に改められた。然し、天保三年(1832)に焼失、同八年(1837)に再建された。そして昭和48年(1973)に解体修理されている。

(関連記事:神楽台)

本部から「氷ぜんざい」を持ったまま今帰仁に向かう。

思いのほか起伏の激しい本部半島を進むと、標高100mにある今帰仁城跡に辿り着く。やはりこの地も、世界遺産登録後に観光地化されたところのようであった。早速、この地で先程の氷ぜんざいを食した。

調査及び整備が行われている外郭から、復元された平郎門(正門)をくぐり大庭(うーみや)へ向かう。

(外郭)

(外郭) (大隅:兵馬訓練場所石垣)

(大隅:兵馬訓練場所石垣) (平郎門狭間)

(平郎門狭間)

大庭の北東上段には、女官住居跡「御内原:うーちばる」があり、その南には主郭があって、廃城後に建てられた火の神(ひぬかん)の祠がある。

(御内原から大隅、東シナ海を望む)

(御内原から大隅、東シナ海を望む) (主郭跡に建つ、火の神)

(主郭跡に建つ、火の神)火の神の前には、寛延二年(1749)今帰仁按司十世宣謨によって「山北今帰仁城監守来歴碑記」が建立されている。

今帰仁城は、志慶真川に面した要害の地に築かれた城であり、昭和57年から61年にかけて行われた主郭部発掘調査によって、13世紀末には簡素な城が存在していたことが分かっている。その後石材を用い、城郭拡大が行われたようだが、中国の史書『明実録』に、この地方の統治者として伯尼芝(はにし)、(みん)、攀安知(はんあんち)の北山国王(山北王)の名が見える。そして、明朝永楽年間に中山国王の第一尚氏である尚巴志(しょうはし)によって滅ぼされ、城は琉球王国の北山監守として利用された。そして、第二尚氏支配を経て、万暦(明朝)三十七年(1609)薩摩藩によって攻撃を受け、琉球は薩摩藩の付庸国となり、寛文五年(1665)まで監守所(見張り)として使われ、廃城となった。

(城跡にある茶屋で、サトウキビ(うーじ)を煮詰めてつくる飲み物「さーたーゆー」の調理風景)

(城跡にある茶屋で、サトウキビ(うーじ)を煮詰めてつくる飲み物「さーたーゆー」の調理風景)二日目の日没が近づいた。中城からご一緒いただいた、私の生涯学習での仲間、現地初めてお会いする方から、いろいろご案内いただき、沖縄のことを知るにあたりその厚みを格段に増すことができた。また、本土の者が憧れるこの地方の風土と食物、人間の闇の部分は何処でもあるものだが、様々な人と接して分かったことは、それを浄化する作用が、他所よりも多くあるのだろうとも感じ取れた。

本土は広く大勢の者がおり、それ故に区切ったり、区別したりという習慣が生まれた。

知人の方曰く、「島の人は、全部繋がっているんですよ」…つまり、「境目」という概念で物事を考えない、考えないようにしているのだろう。私はこの言葉がいつまでも残った。また、知人の方に時間を割いて接していただいたことを、改めて感謝したい。

(春の高山祭 岐阜県高山市 国指定重要民俗文化財)

からくり奉納場所から、神明町通りに差し掛かる。ここには、お旅所前の三番叟、龍神台、石橋台、神楽台以外の八台が揃えられている。

崑崗台(こんこうだい)片原町屋台

当初は、「花てまり」「林和靖」と呼ばれ、その後、中国の金産地、崑崗から、崑崗台と改められた。故に、金の御幣、宝珠等が使われている。平成13年に解体修理が行われている。

(トップ写真含む)

(トップ写真含む)

→崑崗台曳行へ

恵比須台(えびすだい)上三之町屋台

当初は、「花子」「殺生石」「蛭子」と呼ばれ、天保時代に恵比須台に改められた。江戸時代後期の彫刻家、谷口与鹿(よろく)作の彫刻があしらわれ、鍍金には14kgの金が使われている。昭和43年に解体修理が行われている。

琴高台(きんこうだい)本町一丁目屋台

当初は、「布袋」と呼ばれ、文化十二年(1815)に漢学者、赤田臥牛が『支那列仙伝』の故事、「琴高、赤鯉に座し来る」から屋台名を名付け改めた。故に、鯉づくしの意匠となっている。昭和41年に解体修理されている。

青龍台(せいりゅうだい)川原町屋台

当初は、「道成寺」と呼ばれていたが、天保三年(1832)に焼失し、嘉永四年(1851)に再建された際、青龍台と改められた。高山城天守を表現したという入母屋造りの屋根が特徴的である。昭和31年に解体修理が行われている。

麒麟台(きりんだい)上一之町下組屋台

当初は、「鉄縄」「よしの静」と呼ばれ、高山藩金森家から拝領の麒麟の香炉を所持していたことにより、文化十年(1813)麒麟台と改められている。昭和46年に解体修理されている。

大国台(だいこくだい)上川原町屋台

寛政八年(1796)建造の松樹台を由来とし、上二之町から大黒天を譲り受け、大国台と改められた。屋根が前後左右に揺れる構造となっており、平成13年に解体修理が行われている。

鳳凰台(ほうおうだい)上二之町下組屋台

当初は、「迦陵頻」「鹿島」と呼ばれ、文政五年(1822)鳳凰台と改められている。屋根には赤木白毛の237cmの鉾が立ち、オランダ古渡りの三色幕が使われ、周囲に麒麟彫刻が施されている。昭和37年に解体修理が行われている。

訪れて間もなくして小雨が降りだし、残り一台の屋台「五台山」の撤収作業が行われた。

築城に関することは伝わっていないが、南北朝時代には土岐氏臣池田頼忠が居城し、室町時代後期からは花井氏、水野氏が居城した。

天文十七年(1548)今川義元臣野々山政兼が攻め入ったが、ときの城主織田信秀臣水野氏が阻止している。然し、天文二十年(1551)信秀が末森城で没すると、織田氏から離反した鳴海城主山口(大内)教継の企てによって、大高城は今川氏の支配下となった。

今川氏の尾張侵攻に対して織田信長は、大高城の目前に丸根砦と鷲津砦を築き、相対する形となった。このとき、今川氏に属していた松平元康が、織田氏の包囲を突破し、大高城へ兵糧を送っている。然し、義元が桶狭間で没すると、大高城は不要となった。その後暫く放置されたが、元和二年(1616)尾張藩家老志水氏が一万石で入り、廃藩置県まで居住していた。

城の南東側には、弘治二年(1556)水野大膳が父の忠氏を弔うために創建した、曹洞宗大高山春江院がある。

(主郭跡)

(主郭跡)

(丸根砦方面を望む)

(丸根砦方面を望む) (次郭跡)

(次郭跡)

(主郭、次郭間堀)

(主郭、次郭間堀)

この後は、名城公園方面へ向かった。

中村家住宅のある北中城村を後にし、北中城ICから沖縄自動車道に入る。金武町(きんちょう)付近では、道路の両脇を米軍用地に挟まれ、開放的な地域ながら、開放されていない部分を実感した。自動車道の終わる名護市許田ICを降り、海辺の道の駅「許田」で昼食を摂った。

沖縄本島で最も面積の広い自治体である名護市の市街地に入ると、漁港があり、付近には周辺中心地というべき施設が林立していた。名護から採石場地帯を抜け、東シナ海に面する半島を進むと国頭郡本部町(くにがみぐんもとぶちょう)となる。文字だけをみると、何やら意味深げな感じだが、国頭郡の範囲は、旧北山王国の領域であり、本部半島の内、今帰仁(なきじん)間切(村)が分割したものが本部間切となって、現在に至っている。

本部町は、昭和50年(1975)に沖縄国際海洋博覧会が行われた場所で、その跡地は国営沖縄記念公園となって、敷地内には平成14年に開館した、水量7500トンのアクリル水槽「黒潮の海」のある、美ら海水族館がある。

(ジンベエザメ、オニイトマキエイ(マンタ)、マグロ、カツオ等が泳ぐ「黒潮の海」)

公園の南東には本部の中心地、渡久地があり、生活感溢れる落ち着いた感じの町角には、何故か1人から20人分まで、一種類のための食券販売機のある、氷ぜんざいの店がある。

この後は、今帰仁城へ向かった。

こうなると、梅雨の季節も近づいてきたということだ。

植物自体にも、癒し感やストレスはあるのだろうか。隣家のよく吠える犬の影響はどうなのだろう。

いずれにせよ、ときは確実に進み、自然は素直にそれを現す。

古城山を下り、歴史民俗資料館の職員さんがお勧めと言っていた、木曽川兼山湊に向かった。

兼山は、金山城の時代からこの川湊を基に発展していった。然し、道路が整備され始めた明治時代以降は、次第に衰退し、やがて跡という言葉が付くようになった。

往時は賑やかであったであろう湊は、その暮れる日が如く、寂しく長い影を映し出していた。