“肺炎”というと喫煙習慣の害を思い浮かべる。もちろん喫煙は肺炎の主要因であるが、今回の講座では体力を維持することによって肺炎の罹患率を低下させることについて学んだ。

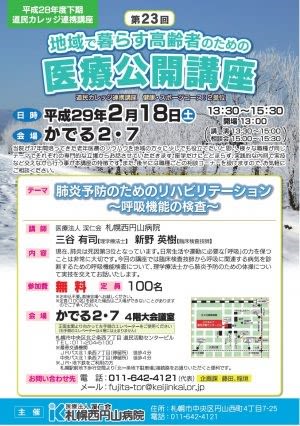

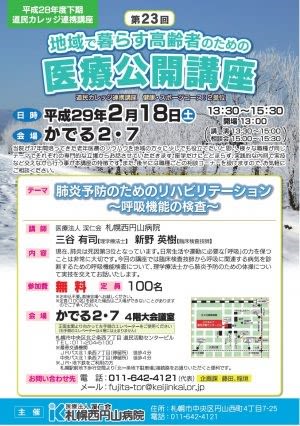

医療法人渓仁会「札幌西円山病院」が毎月一度開催している「地域で暮らす高齢者のための医療公開講座」が2月18日(土)午後、かでる2・7で開催され、参加した。

今月のテーマは「肺炎予防のためのリハビリテーション~呼吸機能の検査~」というものだった。

肺炎がいかに高齢者に関係する病気かというテータをまず示された。

それによると、肺炎で死亡する人の92%は65歳以上の高齢者であるということ。その高齢者の肺炎のうち実に80%が誤嚥性肺炎が占めているという事実を突きつけられた。

高齢者の普段の生活においては、食事時の誤嚥、夜間睡眠中の唾液誤嚥があるという。実は健常高齢者においても咽頭侵入(唾液誤嚥)が83%、誤嚥が28%認められるそうだ。しかし、それでも肺炎になっていないという。そのわけは…。

例え唾液誤嚥や食物誤嚥があったとしても、それらを咳という形で追い出す力=喀出力が勝っていれば肺炎を防ぐことができるということなのだ。

加齢とともに体力が低下し、喀出力にも低下がみられるため勢いよく咳ができないことによって肺炎を引き起こすということなのだ。

勢いよく咳がでるように保つため、つまり喀出力を維持するためには、体力を保つ運動(リハビリ)が必要だと強調された。そしてその運動方法について実習を交えながら学んだ。

さらには、ワクチンなどによって抵抗力を上げることも必要とされた。

一方、COPDという肺疾患についても説明が及んだ。COPDとは「慢性閉塞性肺疾患」のことだ。この病気は明らかに有害粒子(たばこ)の吸入が原因とされる病気だということだ。運動した時に息切れがするような場合はCOPDかもしれないと疑い、医療機関の診察を受けることが大切と強調された。

最後に“肺炎”の予防のためには、①規則正しい生活を送る。②運動は無理のない範囲で行う。③ワクチンなどで抵抗力をつけることも必要。④禁煙。の4点に気をつけることということだった。肺炎に限らず、私たち高齢者が健康寿命を延ばすために必要な事柄だと理解した講座だった。

医療法人渓仁会「札幌西円山病院」が毎月一度開催している「地域で暮らす高齢者のための医療公開講座」が2月18日(土)午後、かでる2・7で開催され、参加した。

今月のテーマは「肺炎予防のためのリハビリテーション~呼吸機能の検査~」というものだった。

肺炎がいかに高齢者に関係する病気かというテータをまず示された。

それによると、肺炎で死亡する人の92%は65歳以上の高齢者であるということ。その高齢者の肺炎のうち実に80%が誤嚥性肺炎が占めているという事実を突きつけられた。

高齢者の普段の生活においては、食事時の誤嚥、夜間睡眠中の唾液誤嚥があるという。実は健常高齢者においても咽頭侵入(唾液誤嚥)が83%、誤嚥が28%認められるそうだ。しかし、それでも肺炎になっていないという。そのわけは…。

例え唾液誤嚥や食物誤嚥があったとしても、それらを咳という形で追い出す力=喀出力が勝っていれば肺炎を防ぐことができるということなのだ。

加齢とともに体力が低下し、喀出力にも低下がみられるため勢いよく咳ができないことによって肺炎を引き起こすということなのだ。

勢いよく咳がでるように保つため、つまり喀出力を維持するためには、体力を保つ運動(リハビリ)が必要だと強調された。そしてその運動方法について実習を交えながら学んだ。

さらには、ワクチンなどによって抵抗力を上げることも必要とされた。

一方、COPDという肺疾患についても説明が及んだ。COPDとは「慢性閉塞性肺疾患」のことだ。この病気は明らかに有害粒子(たばこ)の吸入が原因とされる病気だということだ。運動した時に息切れがするような場合はCOPDかもしれないと疑い、医療機関の診察を受けることが大切と強調された。

最後に“肺炎”の予防のためには、①規則正しい生活を送る。②運動は無理のない範囲で行う。③ワクチンなどで抵抗力をつけることも必要。④禁煙。の4点に気をつけることということだった。肺炎に限らず、私たち高齢者が健康寿命を延ばすために必要な事柄だと理解した講座だった。