先週・3月16日(日)、縁あって「北九州市八幡」に出かけました。会議の前後に少し周囲を探索(地元の方の車で案内してもらったわけですが)しました。

明治に入って「殖産興業」「富国強兵」のスローガンのもと、大いに発展を遂げた町並み。「第二次大戦」末期の空襲で大きな被害を受け、戦後は、公害で苦しみ、そして、それを官民一体で克服した歴史をもつ街でもあります。

これまでも何度か来ていますが、こうして辺りを案内してもらったのは、初めてでした。ありがとうございました。

そこで、何回かに分けて探訪記を。といっても、駆け足の旅でしたので少し物足りない気分も。

まず「八幡製鉄所」発祥の地へ。場所は

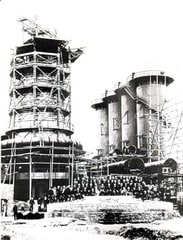

国家挙げての事業だけに、1900年には建設中の東田第1高炉を、伊藤博文総理も視察した。足場のかかる高炉を背景に撮った記念写真。(日本経済新聞 夕刊 2009年4月2日(木) 掲載)

国家挙げての事業だけに、1900年には建設中の東田第1高炉を、伊藤博文総理も視察した。足場のかかる高炉を背景に撮った記念写真。(日本経済新聞 夕刊 2009年4月2日(木) 掲載) www.adnet.jp/nikkei/kindai/47/ より。

www.adnet.jp/nikkei/kindai/47/ より。日清戦争を契機として近代洋式製鉄所設立の機運が高まり、明治30年(1897)6月、八幡村に「官営製鐵所」が開庁しました。明治34年(1901)2月5日には東田第一高炉への火入れが、同年11月18日作業開始式が行われました。現存の東田第一高炉は第10次改修高炉であり、公称能力900トンを誇る日本最初の高圧高炉として建設され、昭和37年(1962)8月の火入れから昭和47年1月まで操業していました。しかし、長年の使用による老朽化が進み解体の危機が訪れました。

保存を望む市民の声に、北九州市は東田第一高炉一帯を1996(平成8年(1996)に市指定文化財(史跡)に指定されるとともに保存整備されることになりました。

付近一帯は「スペースワールド」を始め、自然史・歴史博物館や環境ミュージアムがあります。

東田第一高炉の歩み

東田第一高炉は、20世紀の幕が開いた明治34年(1901)、わが国初の本格的な製鉄所として建設された「官営製鐵所」で、最初に火入れされた溶鉱炉です。

当時、本格的な製鐵技術を持たなかった日本は、ドイツから技術者を招き、言葉の壁等による幾多の困難を乗り越えながら、4年間に渡る難工事の末、ようやく製鉄所を完成させました。

その後、10回にわたり改修工事が行われ、昭和37年(1962)東田第一高炉は現在の姿になり昭和47年(1972)、その役割を終えました。・・・

偉容を誇る施設。歴史を背景にした迫力は満点。

偉容を誇る施設。歴史を背景にした迫力は満点。 上部に「1901」という表示が掲げられている。ちなみに母校の高校(旧制中学)の創立年と同じ。

上部に「1901」という表示が掲げられている。ちなみに母校の高校(旧制中学)の創立年と同じ。 「原点」。

「原点」。 説明板。

説明板。昭和4年(1929)八幡製鐵所内の一を決めるために6基ならんでいた東田高炉群を中心に東西を貫いた直線と旧本事務所からこれを直角に交わる点を八幡製鐵所の測量原点をきめました。この点をもとに、八幡製鐵所内につくられる施設の一や高さがきめられました。

「高炉」と「傾斜塔」。鉄鉱石やコークスは「傾斜塔」を通して、高炉に投入された。

「高炉」と「傾斜塔」。鉄鉱石やコークスは「傾斜塔」を通して、高炉に投入された。 「熱風炉」

「熱風炉」 「煙導弁作動モーター」

「煙導弁作動モーター」 「熱風炉基盤」

「熱風炉基盤」

「煙道」

「煙道」 耐火レンガが張り詰められている。

耐火レンガが張り詰められている。 説明板。

説明板。 遠くに見えるのが、「転炉」。

遠くに見えるのが、「転炉」。

転炉では、高炉から運ばれて来た銑鉄にくず鉄や生石灰などを入れて酸素を吹き込み、レールや自動車部品などいろいろな使用目的に適した粘りのある強い鋼鉄をつくります。

「転炉」の名前の由来

転炉という名前は2つの意味があります。ひとつは炉をくるっと回転させることで更迭を流し出すしくみであること、もう一つは、転炉の英語名CONVERTER(転換する者)から付けられました。

転炉での作業

転炉の炉体を傾け、とっくり型の口の部分から銑鉄やくず鉄、石灰などを炉内に入れます。そして、「ランス」という管から酸素を吹き付け、銑鉄に含まれる不要な炭素分などを燃やして取り除きます。こうした作業が終わると、銑鉄は粘りのある強い鋼に生まれ変わります。

「東田第一高炉史跡広場」。

「東田第一高炉史跡広場」。 「トーピードカー」。高炉から出た銑鉄を運ぶ。上部に見える人形は、その貨車に銑鉄を流す場面の再現。

「トーピードカー」。高炉から出た銑鉄を運ぶ。上部に見える人形は、その貨車に銑鉄を流す場面の再現。一方、「八幡」がこうして一大工業地帯と発展した陰に、長い年月、深刻な公害問題を抱えてきました。

北九州地域は、1901年の官営八幡製鐵所の創業以来、重化学工業地帯として発展しました。中国大陸の鉄鉱石や筑豊炭田の豊富な石炭を利用した重化学工業は、当時の日本政府の経済政策を背景に大いに発展し、北九州市は日本の四大工業地帯の一つとして発展しました

《公害の発生》

1960年代、産業の隆興に伴い、日本は急激な経済成長を遂げました。特に鉄鋼、機械、化学などの重化学工業は、その牽引的役割を担いました。

しかし、「経済の成長」と「産業の興隆」は、同時にそれまで経験したことのない公害問題をもたらしました。土地が狭く、工業地帯と住宅地帯が隣接する我が国では、深刻な被害が発生しました。それは、北九州市もその例外ではありませんでした。

(1)大気汚染

大規模な工場が林立する洞海湾周辺地域の「城山地区」では、1965年に年平均80t/km2/月(最大108t/km2/月)という日本一の降下ばいじん量を記録しました。そして、1969年には、日本で初めてのスモッグ警報が発令されるなど、著しい大気汚染に苦しみました。「公害の吹き溜まり」と呼ばれた城山地区では、激しい大気汚染により多くの市民がぜん息に悩まされました。

1960年代の城山地区のようす。

1960年代の城山地区のようす。 (2)水質汚濁

洞海湾は、閉鎖性水域であることに加え、工場からの未処理排水や市民の生活排水が流入することから汚濁が進行しました。1969年の調査では、洞海湾の溶存酸素量0.6mg/l、化学的酸素要求量(COD)48.4mg/lを記録し、大腸菌でさえすめない「死の海」と言われました。

1960年代の洞海湾のようす。

1960年代の洞海湾のようす。「北九州地域」は、日本の四大工業地帯の一つとして、重化学工業を中心に発展し、日本の近代化・高度経済成長の牽引役を果たしてきました。しかし、一方で激しい公害をもたらしました。大気汚染は国内最悪を記録、洞海湾は工場廃水により「死の海」と化しました。

この公害に対し、対策を求めて最初に立ち上がったのは、子どもの健康を心配した母親たちでした。住民運動やマスメディアの報道が公害に対する社会の問題意識を高め、企業や行政の公害対策強化を促したのです。

市民、企業、行政の一体となった取り組みにより、環境は急速に改善され、1980年代には、環境再生を果たした奇跡のまちとして国内外に紹介されるようになりました。

現在の「城山地区」のようす。

現在の「城山地区」のようす。 現在の洞海湾のようす。

現在の洞海湾のようす。

(以上、 「

」 HPを参照)

」 HPを参照) 澄み切った青空の下に映える高炉。

澄み切った青空の下に映える高炉。 白色の熱風炉。

白色の熱風炉。