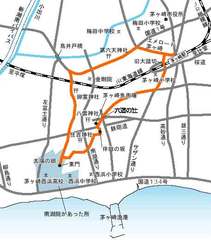

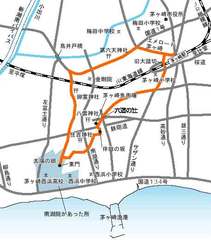

今回は、JR茅ヶ崎駅下車。一路、平塚駅まで。

「茅ヶ崎一里塚」からスタート。写真は、前回失敗したので慎重にPCにコピー。

「茅ヶ崎一里塚」からスタート。写真は、前回失敗したので慎重にPCにコピー。

松並木が所々に。

松並木が所々に。

まず目指すのは、「南湖の左富士」。ここは、日本橋から59㎞ポスト。

まず目指すのは、「南湖の左富士」。ここは、日本橋から59㎞ポスト。

沿道には歴史のある家屋も。

沿道には歴史のある家屋も。

「千ノ川」に架かる「鳥井戸橋」という橋に向かいます。この地点が、下り東海道では駿河国の吉原とここの2ヵ所しかない「左手」に富士山が見える地点。「左富士」。

「千ノ川」に架かる「鳥井戸橋」という橋に向かいます。この地点が、下り東海道では駿河国の吉原とここの2ヵ所しかない「左手」に富士山が見える地点。「左富士」。

「鳥井戸橋」。

「鳥井戸橋」。

東海道の下りでは京に向かうと右手に富士山が見える。ところが道が右に曲がる関係で左手に見える富士山のことを「左富士」というわけです。「南湖入口交差点」を過ぎて右側にカーブする辺り、橋を渡った左に碑があります。

由来碑。左に「南湖の左富士」(安藤広重作)。かなり古びた印象。

由来碑。左に「南湖の左富士」(安藤広重作)。かなり古びた印象。

浮世絵師安藤広重は天保三年(1832)に東海道を旅し、続々と東海道五十三次の風景版画を発表した。その中の一枚に、南湖の松原左富士がある。東海道の鳥井戸橋を渡って、下町屋の家並みの見える場所の街道風景を写し、絵の左には富士山を描いている。東海道のうちで左手に富士山を見る場所は、ここと吉原(静岡県)の二か所が有名。昔から茅ヶ崎名所の一つとして南湖の左富士が巷間に知られている。

↓が富士山。鳥井戸橋からは見にくかったので、すぐ南に架かる「左富士通り」からの写真。

↓が富士山。鳥井戸橋からは見にくかったので、すぐ南に架かる「左富士通り」からの写真。

肉眼でははっきりと見えるのですが。

肉眼でははっきりと見えるのですが。

明治末のようす(「今昔マップ」より)。

明治末のようす(「今昔マップ」より)。

ところで、「南湖」は何と読むか?

「なんご」と読みます。

この「南湖」の地には、戦前、「南湖院」というサナトリウム(結核療養所)」があった。

クリスチャンでもあった医師・高田畊安によって1899年9月に開院し、「東洋一」のサナトリウムと称せられたが、1945年5月に海軍に全面接収されて解散となった。盛時は東京の医学生のほとんどが卒業必修単位の如くに見学に訪れたという。名称は地名の南湖(ナンゴ)に拠るが、濁音を嫌った高田畊安によって「ナンコイン」と称された。場所は現在の茅ヶ崎市南湖6丁目の県立茅ヶ崎西浜高校や老人ホーム太陽の郷のあたりが比定される。敷地は当初は5,568坪、最盛期の昭和10年代には計5万坪余もあったという。建坪は4,500坪、病室は158室。

↓が「南湖院」。

↓が「南湖院」。

現在のようす。

現在のようす。

(以上、「Wikipedia」より)

高架の「新湘南バイパス」の手前にある「でかまん」の看板。「街道一」とも。店内には入らなかったが、いったいどれくらいの「でかさ」のまんじゅうなのでしょうか。

小出川手前の大きな標識を左に折れると、「旧相模川橋脚跡」。

小出川手前の大きな標識を左に折れると、「旧相模川橋脚跡」。

「旧相模川橋脚」碑。文部省指定史跡(大正15年10月指定)

「旧相模川橋脚」碑。文部省指定史跡(大正15年10月指定)

大正12年(1923年)に起きた関東大震災によって、水田の地中より木橋らが出現したもので、歴史学者・沼田頼輔によって鎌倉時代に相模川に架けられた橋であると考証された。平成の整備では、10本の橋脚のほかに新たに土留め行こうがあることがわかったほか、地震による液状化現象も観察された。

相模川は、鎌倉時代にはこの辺を流れていたが、川すじの変化によって西方へ移ったもので、橋脚は土中に埋まったまま七百年をへて再び地上に露出したもの。

橋は、南北に架けられ、相模川は東西に流れていた。橋の幅はすくなくとも7m(四間)くらいと推定され、全国でも数少ない大橋であったと考えられている。

また、この橋には源頼朝が渡り初めをした後、落馬しそれが原因で翌年、亡くなったという伝説が残っている。

今、目にするのは、その橋の精巧な複製品で、出現当時のままに残した。実物は、地中に埋められて保存されているとのこと。

詳細な掲示板(平成20年3月設置)。

詳細な掲示板(平成20年3月設置)。

出現当時のようす。

出現当時のようす。

実物は腐朽が進まないよう地下2㍍65㌢のところで保存されている、と記載。現在の池の形は、大正15年に指定されてから橋脚の周りを池で囲み、保存していた頃の図面をもとに再現した、とも。

実物は腐朽が進まないよう地下2㍍65㌢のところで保存されている、と記載。現在の池の形は、大正15年に指定されてから橋脚の周りを池で囲み、保存していた頃の図面をもとに再現した、とも。

鎌倉時代の河川の流れのようす。

鎌倉時代の河川の流れのようす。

現在のようす。

現在のようす。

モニュメント付近から見たようす。

モニュメント付近から見たようす。

いずれにしても700年間地中にあったものが突然出現した(おそらく液状化現象によって)という、地震のすごさを物語る史跡といえようか。

「茅ヶ崎一里塚」からスタート。写真は、前回失敗したので慎重にPCにコピー。

「茅ヶ崎一里塚」からスタート。写真は、前回失敗したので慎重にPCにコピー。 松並木が所々に。

松並木が所々に。 まず目指すのは、「南湖の左富士」。ここは、日本橋から59㎞ポスト。

まず目指すのは、「南湖の左富士」。ここは、日本橋から59㎞ポスト。 沿道には歴史のある家屋も。

沿道には歴史のある家屋も。 「千ノ川」に架かる「鳥井戸橋」という橋に向かいます。この地点が、下り東海道では駿河国の吉原とここの2ヵ所しかない「左手」に富士山が見える地点。「左富士」。

「千ノ川」に架かる「鳥井戸橋」という橋に向かいます。この地点が、下り東海道では駿河国の吉原とここの2ヵ所しかない「左手」に富士山が見える地点。「左富士」。 「鳥井戸橋」。

「鳥井戸橋」。東海道の下りでは京に向かうと右手に富士山が見える。ところが道が右に曲がる関係で左手に見える富士山のことを「左富士」というわけです。「南湖入口交差点」を過ぎて右側にカーブする辺り、橋を渡った左に碑があります。

由来碑。左に「南湖の左富士」(安藤広重作)。かなり古びた印象。

由来碑。左に「南湖の左富士」(安藤広重作)。かなり古びた印象。浮世絵師安藤広重は天保三年(1832)に東海道を旅し、続々と東海道五十三次の風景版画を発表した。その中の一枚に、南湖の松原左富士がある。東海道の鳥井戸橋を渡って、下町屋の家並みの見える場所の街道風景を写し、絵の左には富士山を描いている。東海道のうちで左手に富士山を見る場所は、ここと吉原(静岡県)の二か所が有名。昔から茅ヶ崎名所の一つとして南湖の左富士が巷間に知られている。

↓が富士山。鳥井戸橋からは見にくかったので、すぐ南に架かる「左富士通り」からの写真。

↓が富士山。鳥井戸橋からは見にくかったので、すぐ南に架かる「左富士通り」からの写真。 肉眼でははっきりと見えるのですが。

肉眼でははっきりと見えるのですが。 明治末のようす(「今昔マップ」より)。

明治末のようす(「今昔マップ」より)。ところで、「南湖」は何と読むか?

「なんご」と読みます。

この「南湖」の地には、戦前、「南湖院」というサナトリウム(結核療養所)」があった。

クリスチャンでもあった医師・高田畊安によって1899年9月に開院し、「東洋一」のサナトリウムと称せられたが、1945年5月に海軍に全面接収されて解散となった。盛時は東京の医学生のほとんどが卒業必修単位の如くに見学に訪れたという。名称は地名の南湖(ナンゴ)に拠るが、濁音を嫌った高田畊安によって「ナンコイン」と称された。場所は現在の茅ヶ崎市南湖6丁目の県立茅ヶ崎西浜高校や老人ホーム太陽の郷のあたりが比定される。敷地は当初は5,568坪、最盛期の昭和10年代には計5万坪余もあったという。建坪は4,500坪、病室は158室。

↓が「南湖院」。

↓が「南湖院」。 現在のようす。

現在のようす。

(以上、「Wikipedia」より)

高架の「新湘南バイパス」の手前にある「でかまん」の看板。「街道一」とも。店内には入らなかったが、いったいどれくらいの「でかさ」のまんじゅうなのでしょうか。

小出川手前の大きな標識を左に折れると、「旧相模川橋脚跡」。

小出川手前の大きな標識を左に折れると、「旧相模川橋脚跡」。 「旧相模川橋脚」碑。文部省指定史跡(大正15年10月指定)

「旧相模川橋脚」碑。文部省指定史跡(大正15年10月指定)

大正12年(1923年)に起きた関東大震災によって、水田の地中より木橋らが出現したもので、歴史学者・沼田頼輔によって鎌倉時代に相模川に架けられた橋であると考証された。平成の整備では、10本の橋脚のほかに新たに土留め行こうがあることがわかったほか、地震による液状化現象も観察された。

相模川は、鎌倉時代にはこの辺を流れていたが、川すじの変化によって西方へ移ったもので、橋脚は土中に埋まったまま七百年をへて再び地上に露出したもの。

橋は、南北に架けられ、相模川は東西に流れていた。橋の幅はすくなくとも7m(四間)くらいと推定され、全国でも数少ない大橋であったと考えられている。

また、この橋には源頼朝が渡り初めをした後、落馬しそれが原因で翌年、亡くなったという伝説が残っている。

今、目にするのは、その橋の精巧な複製品で、出現当時のままに残した。実物は、地中に埋められて保存されているとのこと。

詳細な掲示板(平成20年3月設置)。

詳細な掲示板(平成20年3月設置)。 出現当時のようす。

出現当時のようす。 実物は腐朽が進まないよう地下2㍍65㌢のところで保存されている、と記載。現在の池の形は、大正15年に指定されてから橋脚の周りを池で囲み、保存していた頃の図面をもとに再現した、とも。

実物は腐朽が進まないよう地下2㍍65㌢のところで保存されている、と記載。現在の池の形は、大正15年に指定されてから橋脚の周りを池で囲み、保存していた頃の図面をもとに再現した、とも。 鎌倉時代の河川の流れのようす。

鎌倉時代の河川の流れのようす。 現在のようす。

現在のようす。 モニュメント付近から見たようす。

モニュメント付近から見たようす。いずれにしても700年間地中にあったものが突然出現した(おそらく液状化現象によって)という、地震のすごさを物語る史跡といえようか。