この先の「柏原」地区は、原と吉原の「間宿」(間の宿)だったようだ。この富士市の案内碑がこれから随所に。

しばらく進み、交差点を右手に行くと、JR「東田子の浦」駅。その手前にあるのが、

「六王子神社」。

「六王子神社」。伝説 「三股の伝説」

昔、沼川と和田川と潤井川とが合流し深い渕になっている所を「三股」と呼んでいました。

この渕には龍が住んでいて、毎年お祭りをし、少女をいけにえとして捧げるしきたりがありました。

今から四百年程前、関東の巫女七人が京都へ向かう途中、このいけにえのクジを引き、一番若い「おあじ」が引き当ててしまいました。仲間の六人は国元へ引き返す途中、柏原あたりにきたとき、悲しみのあまり世をはかなんで浮島沼へ身をなげてしまいました。村人が六人のなきがらを一ヵ所に弔ったのがこの六王子神社だといわれています。

おあじは鈴川の阿字神社に祀られています。

平成12年1月 富士市教育委員会

正面が「東田子の浦」駅。瀟洒なつくり。

正面が「東田子の浦」駅。瀟洒なつくり。少し行くと、

柏原・本陣跡。

柏原・本陣跡。その先、右手にあるのが、「立圓寺」。

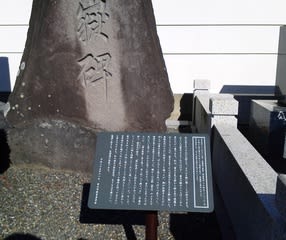

その境内にあるのが、「望嶽碑」。

その境内にあるのが、「望嶽碑」。文化5年(1808)5月、尾張藩の典医・柴田景浩(1745~1812)は、この地から望む富士山の美しさに感銘を受け、望嶽碑を建立しました。碑の背面には、以下の内容が漢文で記されています。

私は生まれつき山が大好きで、また山を絵に描くことが好きである。山といえば富士よりすぐれた山はなく、富士の眺めといえばここから望むのが一番である。私は、富士を見る前から絵を見て想像をめぐらしていたが、富士を見てからは自分の見たままを絵に描いた。参勤交代のために何度もここを通ったが、輿(こし)が休憩するたびに佇んでは富士を望み、ぼんやりと我を失って行きつ戻りつし、時間が来ても出発できなかった。願わくはお前(富士)のふもとで死にたいと思うが、なかなか思うに任せない。昔の人も言ったではないか、「誰カ後来ノ者ト為リ、当ニ此ノ心ト期スベキ」(中唐の詩人・柳宗元の詩句。「誰か将来ここを訪れる人があったなら、きっとこの心境を理解してくれるに違いない」)と。そこで、髪の毛を切ってこの地に埋めることで気持ちをここに表わし、百年後の私の魂のためにも戻ってくるべき場所を作っておきたいと考えたのである。私の姓名は柴田景浩、あざなは子博といい、龍渓と称する。尾張藩の侍医である。

平成25年11月 富士市教育委員会

この碑の隣には、赤さびた碇が。

ゲラテック(グラティック)号遭難誌

清水港より救援米を運ぶ途中、昭和54年(1979)10月19日台風二十号に遭遇し、強風と高波により船体は立円寺・南方の柏原海岸に打ちあげられ、救助を求める二人の船員の尊い生命も奪われました。船体は直立のまま海岸線と防潮堤の中間の陸地に打ちあげられ、新聞テレビのマスコミにも登場し、日曜、祝日には、五万人の人出を数え売店十数軒出店するなど近郊は勿論のこと、東京愛知山梨より見物人が押しかけた。船体は6ヶ月間を要して解体処理され、ここに遭難者の慰霊を祀り碑を建てる。

錨の横には、遭難者の慰霊碑があり、インドネシア国籍の2名の名前が刻まれている。インドネシアとの友好の絆として建てられたらしい。

相変わらず富士山は裾野だけ。

まもなく「昭和放水路」。

橋のたもとには、「昭和放水路」と深く関わりのある「増田平四郎」の像。

「増田平四郎とスイホシ」説明板。

「増田平四郎とスイホシ」説明板。増田平四郎とスイホシ

天保7年(1836)の大飢饉や度び重なる水害から村民を救済するため、原宿の増田平四郎(1807~1892)が浮島沼の大干拓を計画し、現在の昭和放水路と同じ場所に大排水路を完成させたのは明治2年(1869)の春で、人びとは「スイホシ」と呼んだ。

平四郎は韮山代官所への工事許可を願い出ること十二回、勘定奉行へ籠訴すること六度に及んで、ようやく事業の重要性と彼の努力が認められ、慶応元年(1867)に着工の運びとなった。それは計画の発案から二十七年目のことであった。

事業は身延山久遠寺から多額の資金援助を得るなど、沼から海岸まで全長505メートル、幅7メートルの大規模な堀割を建設したが、思いがけなくもその年の8月の高波で跡片もなく壊された。平四郎の大計画は頓挫したが、彼の願いと夢は後の人々に受け継がれている。

平成6年3月 富士市教育委員会

この辺に「一里塚」(日本橋から33番目)があったという、との説明があるが、特にそれを示す碑は見当たらなかった。

この付近の海岸は、「田子の浦」。左手には松並木が見え、松を揺らす激しい風の音も聞こえてくる。何とかして海岸に出てみようと、何度か左手の道を入ったが、私道や行き止まり、その向こうには高い防潮堤がそびえていて、海岸方面には近づけない。

あきらめかけていたところ、墓地へ通じる道があったので、その道をたどった。

松林。

松林。一年中、海風が激しいせいか、皆、葉も少なく、傾いている。

防潮堤の上に出てみたが、激しい風にあおられ、立っているのも危ないくらい。体が浮き上がって吹き飛ばされそうに。

携帯で写真を撮るにも風のせいで安定しないのには、驚いた。テトラポットに激しく打ち付け、何㍍も高く大きなしぶきを上げる波。

空は見事に澄み渡っている。

空は見事に澄み渡っている。

沼津方向。 田子の浦港方向。

さすがに、これ以上、堤防上を歩いて海岸に近づくのは、危険。あきらめた。

旧東海道に戻って西へ進み、「檜新田」の交差点で、左に折れて県道170号線をそのままたどっていく。

道標。

「(元)吉原宿」の入口。

「(元)吉原宿」の入口。かつての吉原宿。なまこ壁をあしらった「JA富士市元吉原」の建物の「ようこそ元吉原へ」という看板もすっかり色あせていた。