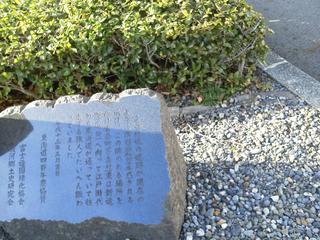

国道139号線に合流し、次の「錦町」交差点を右に渡る。植え込みのところにあるのが「旧東海道跡の碑」。

この付近の道路が現在のように改修(昭和40年代)される前は、この碑のある場所を西は青島町(青島村)東は新道町(追分)へ向かって東海道が通っていて(注:実際には東北から西南にかけて)往復する旅人でたいへん賑わっていました

平成13年5月吉日

東海道400年祭協賛 富士造園緑化協会

駿河郷土史研究会

砂利上に置かれた二つの細長い石は、青島地先より出土した当時の石橋の石だった、らしい。

交差点を挟んで旧東海道は斜めに続いていく。

交差点を挟んで旧東海道は斜めに続いていく。 西南側から交差点方向を望む。

西南側から交差点方向を望む。西南に延びる直線道路を進み、「高島交差点」を渡って、そのまま西の方角へ。

「旧東海道順路」。

「旧東海道順路」。「潤井川」の手前を右に曲がり、続いて左折、「潤井川」を渡る。

「潤井川」上流方向。

「潤井川」上流方向。「潤井川」

源流部は大沢崩れを源とする大沢川と呼ばれ、普段は水が枯れている。上流域は現在でも芝川から取水した用水や生活排水が流れ込むことで形態をなしているため水量が少なく、以前は富士宮市の大中里地区を流れるあたりまでは飢渇川(きかつがわ)と呼ばれた。そしてそこから下流を潤井川としていた。

上流部には日蓮正宗総本山大石寺の境内を流れる区間があり、その周辺では御塔川とも呼ばれている。なお、大石寺境内を通る国道469号の旧県道時代からの橋である大石橋と現国道の龍門橋(2005年3月完成)との間には、大石滝と呼ばれる滝がある。

富士山の「大沢崩れ」(大規模な崩落が続き、いずれ富士山の頂上付近の山容が変わるのではないかと心配されている)を源としていることで、崩壊による大規模な土石流などの危険がが予測されて、河道の変更などが実施されているようだ。

正面が大沢崩れ。(「Wikipedia」より)

正面が大沢崩れ。(「Wikipedia」より) 「富安橋」。

「富安橋」。 ついに富士山の全貌は見えず。

ついに富士山の全貌は見えず。来た道を振り返る。けっこう歩いてきた。

遠くに見えるのは、「愛鷹山」。

左手にあった石柱。刻まれた内容は判読不能。

左手にあった石柱。刻まれた内容は判読不能。住宅街の道を西へ進む。

「塔の木交差点」。

北方向を望む。

北方向を望む。正面に富士山が見えるはずだが。すっかり日も西に傾いてきた。

道路脇に小さな道標。

道路脇に小さな道標。静岡県総合庁舎の北。

東海道はしばらくまっすぐな道を進む。そろそろくたびれてきた。折良く、「富士駅」行きのバスが来たのでそれに乗って「富士」駅まで。

強風のため、東海道線はベタ遅れ。熱海に着くまで何度も何度も停車。熱海で乗り換えて、横浜に着きました。

・・・

さて、この後、さほど日も経たないうちに、富士宮で法事があって出かけました。思えば、たびたび来るのに、旧東海道関連はまったく訪れる機会はありませんでした。

昼過ぎまで雲一つ無い絶好の日和。午後になって薄雲が広がってきましたが、帰り道、富士市内の総合庁舎(最終地点)まで回り道してきました。ちょっとイレギュラーですが。それを紹介。

「塔の木交差点」付近からの富士山。

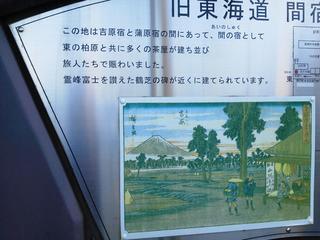

「旧東海道 間宿 本市場」紹介碑。庁舎沿いに設置されている。吉原宿と蒲原宿の間の宿場町。

この説明碑から西にかけて宿場が置かれていた。

その付近から望む富士山。

その付近から望む富士山。しばらく進むと、「鶴芝の碑」。

鶴芝の碑

この碑は、文政3年(1820)6月、東海道間の宿(旅人の休けい所)本市場の鶴の茶屋に建てられたもので、当時ここから雪の富士を眺めると、中腹に一羽の鶴が舞っているように見えたので、この奇観に、京都の画家蘆洲が鶴をかき、これに江戸の学者亀田鵬斎が詩文を添え、碑とした。市内では旧東海道をしのぶ数少ない貴重な文化財である。

昭和59年2月1日 富士市教育委員会

石碑。鶴の絵と、漢詩文が刻まれてある。

晩夏の頃、富士山に新しく降った雪を鶴に見立てたものか。

春先、山の中腹の残雪を鳥などに見立て、農作業の一助にすることは各地にある。そのものが山の名になったものとしては、北アルプスの白馬岳、爺が岳、南アルプスの農鳥岳などがある(いずれも登ったことのある山)。ここでの季節とは異なっているが。

注: ここでは、新雪そのものの形とみたが、「碑文」中の「鶴芝」という表現から、富士山中腹にある草原が鶴の姿に似ている、と いうことも考えられる。碑文で「晩夏(旧暦では六月)」とあるので、雪は降っていないかもしれない。

文学的表現では富士山には「雪」がつきもの(平安時代だと頂より白く立ち上る煙がつきもの)だが。

いずれにしても、すっかり白雪に覆われた富士山を愛でたのではない。が、この付近からの、今日の富士山は真っ白。

今は、住宅の合間からかすかに見える富士山。当時、建物もなく田園地帯だったここから眺めた富士山は、旅人や地元の人間にとってさぞかし格別のものだったろう。

旧東海道。東を望む。

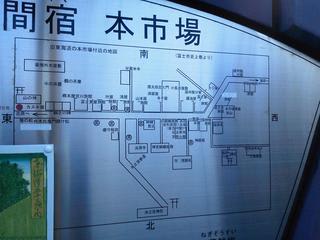

旧東海道。東を望む。 「本市場」詳細図。

「本市場」詳細図。さて次回は、やっと「富士川」越え。