「羽二重団子」。

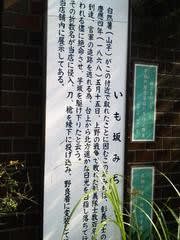

「団子の由来」解説板。

「団子の由来」解説板。

芋坂も団子も 月のゆかりかな 子規

江戸文化開花期の文化文政の頃、遙かな荒川の風光に恵まれたこの辺り日暮しの里は、音無川のせゝらぎと小粋な根岸の三味の音もきこえる塵外の小天地でありました。 文政2年小店の初代庄五郎がこゝ音無川のほとり芋坂に「藤の木茶屋」を開業し、街道往来の人々に団子を供しておりました。この団子はきめが細かく羽二重のようだと称され、そのまゝ商号も「羽二重団子」となり、創業以来今も江戸の風味と面影を受け継いでおります。

「子規の句碑」。

「子規の句碑」。

芋坂も団子も月のゆかりかな

角に「王子街道」という道標。 「音無川」が王子から流れてきているという証。

「音無川」が王子から流れてきているという証。

「羽二重団子」脇の「芋坂」。

「羽二重団子」脇の「芋坂」。

「芋坂」から通りを望む。

羽二重団子(はぶたえだんご)は東京都荒川区にある株式会社羽二重団子が製造販売している団子。

きめがこまかく羽二重のようだと絶賛されたのが由来で、そのまま名前となった。生醤油を塗った焼き団子と、さらし餡を巻きつけた餡団子の二種類が売られている。串団子であるが、粒の形が一般的な球形ではなく厚みのある円盤状なのが特徴的。

文政2年(1819年)、初代 庄五郎が「藤の木茶屋」を武蔵野国谷中本村字居村(現在地 東京都荒川区西日暮里 付近) に開く。当初の品名は「大だんご」であった。 のちに団子が、きめ細かく羽二重のようだと賞され、慶応4年の二代目庄五郎の頃には菓子名「羽二重だんご」、屋号も「羽二重団子」となっている。(以上、「Wikipedia」より。)

以下、「羽二重団子」HPより。

●江戸の昔より、日暮しの里・呉竹の根岸の里といえば、音無川の清流にそうた塵外の小天地として知られました。花に鶯、流れに河鹿、眼には遥かな荒川の風光にも恵まれて、人々は競ってこの智に別荘を設けました。くだって明治大正の頃まで、粋で風雅な住宅地として憧れの土地柄でありました。

●文政二年、小店の初代庄五郎が、ここ音無川のほとり芋坂の現在地に「藤の木茶屋」を開業し、街道往来の人々に団子を供しました。この団子が、きめ細かく羽二重のようだと賞され、それがそのまま菓名となって、いつしか商号も「羽二重団子」となりました。こうして創業以来六代百八十年、今も江戸の風味と面影をうけ継いでいるのでございます。

●団子というものは、そもそもは中国渡来の野趣ある菓子でありましたが、江戸時代に入って普及したものです。ことに元禄年間には名物団子が随所に現れ、流行になりました。けれども今日では、昔からの名ある団子が都内ではほとんど見られなくなりましたことは、いささか心さびしいことです。

●羽二重団子は、その光沢と粘りとシコシコした歯ざわりが身上です。よく吟味した米の粉を搗抜いて、丸めて扁たく串にさします。昔ながらの生醤油の焼き団子と、渋抜き漉し餡団子の二種類を商っております。材料の吟味に製法に、家伝に即した苦心を怠らず、いまの東京に類をみない古風な団子をご賞味いただけるのも、代々のご愛顧のたまもの、商売冥利と存じております。

「芋坂」の説明板。

芋坂

善性寺の門前から谷中墓地へのぼる坂。坂名の由来は未詳。明治15年ころ、日本鉄道会社の東北線(現JR)が通じて分断され、その形状が、失われてしまった。伊藤晴雨が描いた「根岸八景」の「芋坂の晩鐘」は天王寺の五重塔を望む芋坂の、のどかなたたずまいをよくあらわしている。 荒川区教育委員会

1880年代のようす。

1880年代のようす。

上の赤丸が善性寺、下の大きな赤丸が芋坂と思われる。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

左上が「日暮里駅」。カーブしながらJR線を越えていくのが京成線。芋坂は跨線橋として存在(中央付近)。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

「芋坂」とこの付近は、2013年9月に訪れています。その時の投稿。

「芋坂」の説明板。

「芋坂」の説明板。

慶応4年(1868年)、上野の山での官軍との戦いに敗れた「彰義隊」が「芋坂」を逃げ落ちて行った、と。

慶応4年(1868年)、上野の山での官軍との戦いに敗れた「彰義隊」が「芋坂」を逃げ落ちて行った、と。

「芋坂跨線橋」。JR線に架かる歩道橋。

芋坂跨線橋からスカイツリーを望む。

渡りきった谷中側にある説明碑。「芋坂」。

坂を登れば谷中墓地、下ると羽二重団子の店の横から善性寺前に通じていた。鉄道線路でカットされ、これに架かる橋が、「芋坂跨線橋」と名付けられて、わずかにその名を残している。

坂名は伝承によると、この付近で自然薯(山芋)が取れたのに因んだという。正岡子規や夏目漱石、田山花袋の作品にもこの芋坂の名が書かれている。

芋坂も團子も月のゆかりかな 子規

「正岡子規と当店」。

子規居士が上根岸町82番地に居を構えたのが明治25年である。爾来、亡くなる明治25年までの十年間随分とご愛顧を頂いたと当店四代目は伝える。

『仰臥漫録』から明治34年9月4日の日記を抜粋すると「芋坂団子を買い来たらしむ(これに付き悶着あり)あん付き二本焼き一本を食う」とある。多分悶着とは妹の律さんと当店の団子のことで言い争いがあったのであろう。旺盛な食欲が日記から推察でき、死を目前にした子規居士の人間味を彷彿とさせる。

観月会

芋坂の団子の起こり尋ねけり

根岸名所の内

芋坂の団子屋寝たりけふの月

短歌会第四会

芋坂の団子売る店にぎはひて

団子くふ人団子もむ人

俳諧稿巻一より

子規歌集より

他にHPでは次の俳句も紹介されている。

芋阪に名物の團子あり

名物や月の根岸の串團子

秋昔三十年の團子店

「将軍橋と芋坂(善性寺)」の説明板。

善性寺は日蓮宗の寺院で長享4年(1487)の開創と伝える。・・・宝永年間(1704~1711)、(六代将軍徳川)家宣の弟の松平清武がここに隠棲し、家宣のお成りがしばしばあったことから門前の音無川にかけられた橋に将軍橋の名がつけられた。

善性寺の向い、芋坂下には文政2年(1819)に開かれたという藤の木茶屋(今の羽二重団子)がある。芋坂も団子も月のゆかりかな 子規

門前の通り。音無川跡の道。 根岸方向を望む。

根岸方向を望む。

「東京消防庁荒川消防署音無川出張所」。

「東京消防庁荒川消防署音無川出張所」。

消防車。表示が「音無川」となっている(○のところ)。

「日暮里駅」前より音無川跡(来た道)を振り返る。久々にやってきて、大きく変貌した駅前のようすにびっくり! かつては安い大衆酒場があったり、ラーメン屋があったり、と雑然とした町並みだった。

日暮里から王子までは音無川跡もJR敷地内だったり不明だったりで、跡をたどるのはここまで。ただし、駅前から西日暮里駅に向かう蛇行した道が「音無川」跡のようです。

・・・以下今回。

日暮里駅方向に進みます。

日暮里駅方向に進みます。

日暮里駅前の通り。