あまりの風の強さに土手下の道に下ります。災害用の大量のテトラポッドが置かれています。

消波ブロックは、海岸や河川などの護岸や水制を目的に設置するコンクリートブロック。消波根固ブロック(しょうはねがためブロック)、波消しブロック(なみけしブロック)と呼ばれることもある。

英語では「tetrapod」と呼ばれ、日本語でも消波ブロック全般を「テトラポッド」と呼ぶこともあるが、日本では「テトラポッド」は不動テトラの四脚ブロック製品の登録商標である。

※商標登録というと、「ホチキス」や「ジープ」と同じでしょうか? 「消波ブロック」と放送等では言わなければならないようです。

日本国内で見かけることが多い四脚ブロック「テトラポッド」は4本の脚が放射状に伸びた形のコンクリート製の消波ブロックである。1949年にフランスのネールピック社により発売されたもので、モロッコの火力発電所の護岸工事に用いられた。日本国内には、日本テトラポッド株式会社(現・不動テトラ)により1960年代頃から導入され普及した。ちなみにテトラポッドとは、接頭辞である「テトラ」(4本)の足という意味であり、本来は「四肢動物」の意味である。

(この項、「Wikipedia」参照)

以下は「不動テトラ」HPより。

- 完成された形状 シンプルな形状で截頭円錐体の4本脚から構成されており、ブロック単体として曲げ抵抗が大きく極めて強固なコンクリートブロックです。

- 優れた水理安定性 重心が低く外力 (流れ) に対して非常に安定です。その構造物は、ブロック相互間の噛み合わせが自然に得られより安定となり、高い粗度と有効な空隙を備え流れのエネルギーを吸収、減衰させます。

- 容易な施工性 当社のテトラポッド鋼製型枠はシンプルな互換性のある4枚の枠 (シェル) の組み合わせにより構成されていますので組立、取外しが簡単です。また、据付は、現地条件に対して非常に順応性が高く、容易な設計断面が得られ施工性に優れています。

「一ノ分目(いちのわけめ)」にある「排水機場」。

この地名は読めませんでした。新田開発に伴う地割に関係する、とのことですが・・・。「三ノ分目(さんのわけめ」という地名もあるようです。香取神宮の神域の区分(新田開発と密接な関係はあります)に関わりがありそうな気がします。

※千葉には難解な地名が多いようです。例えば、「匝瑳=そうさ」とは読めませんでした。他にも、・・・

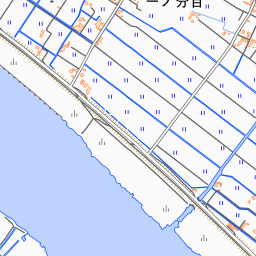

JR水郷駅の付近。名の如く、「利根川」から「常陸利根川」=霞ヶ浦から流れ=にかけて、田んぼが広がっています。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

現在は、土地改良事業が行われ、整然と区画整理された田んぼに。

ところが、1880年代のようす。

利根川と霞ヶ浦からの流れとが渾然一体となった地域で水田開発が進み、雑然とした区画に。利根川大改修以前の地勢。

※「水郷駅」はけっこう洒落た駅舎。<img src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/43/c1/ac895d91e798eed54ccd6cb06774197e.jpg">(「Wikipedia」より)

「海から31.0㎞」ポスト。

「海から31.0㎞」ポスト。

河川敷には葦の群生。

河川敷には葦の群生。

正面遠くに筑波山。

水位計。

水位計。

遠くに「東関東自動車道」の橋脚が見えてきます。

「海から32.0㎞」ポスト。

「海から32.0㎞」ポスト。

まだまだ先は長い。強風にも負けず、と思いつつ、しばらくは、土手下の砂利道を歩きます。

「東関東自動車道」の橋脚に近づいていきます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます