「明治天皇宮ノ前行在所(あんざいしょ)跡」。

「明治天皇宮ノ前行在所(あんざいしょ)跡」。

明治天皇宮ノ前行在所(あんざいしょ)跡は、明治天皇が宿泊した清水金左衛門本陣のあった場所です。・・・

清水金左右衞門本陣は、小田原宿に4軒あった本陣のうちの筆頭で、清水金左衛門家は江戸時代に町年寄も勤め、宿場町全体の掌握を行っていました。本陣の敷地面積は、およそ240坪で、大名、宮家などの宿泊にあてられました。

明治天皇が宿泊したのは、明治元年(1868)10月8日の御東行の際を初めとして5回を数えます。明治天皇小田原町聖跡保存会は、この土地を買収して、昭和15年2月に整備工事を着手し、昭和15年10月に落成しました。

「染め織り館(山田呉服店)」の前から旧東海道を振り返る。

「小田原宿なりわい交流館」。

「小田原宿なりわい交流館」。「なりわい交流館」の建物は、関東大震災により被害を受けた建物を1932(昭和7)年に再建したもの。小田原の典型的な商家の造り「出桁(だしげた)造り」という建築方法や、看板、大漁旗、館の前の堀、柳などが当時の風情を偲ばせる。

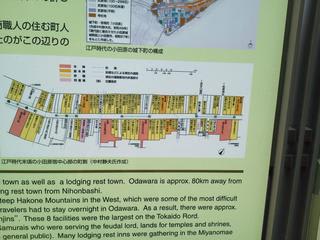

小田原宿の絵地図。

小田原宿の絵地図。 中心部の町割。

中心部の町割。

1880年頃の中心部のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。右の、東海道から分岐して北に向かう道は「甲州道」。

1880年頃の中心部のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。右の、東海道から分岐して北に向かう道は「甲州道」。「小田原宿」

江戸日本橋から約80キロメートル、「品川」から数えて9番目の宿場。江戸を出て最初の城下町で、かつて関八州を統一した後北条氏の城下町として繁栄した小田原は、関東への出入り口として重要な拠点であった。

江戸時代、大久保氏11万3千石の城下町を兼ねた宿場として、箱根の山越え、関所を控えた宿場として大いに栄えた。そのスケールは東海道屈指で、本陣・脇本陣ともに4軒、そして旅籠屋は95軒を数えた。

(江戸:日本橋) - 品川 - 川崎 - 神奈川 - 程ヶ谷 - 戸塚 - 藤沢 - 平塚 - 大磯 - 小田原( - 箱根 - 三島)

こうして、やっと9番目の宿場に着いたわけです。江戸時代には、通常、ここが2日目の宿だった(ということは1日約40

㎞歩いていたことになる)。

???

???通りのすぐ近くの建物。つくりは黒塗りの板壁。寄席風。表にはユニークなお品書きというか・・・。

本日の出演

シャープ亭太陽光発電

ダイキン亭エコキュート

調理器家IHクッキング

・・・

えこ座

昭和三十年代の寄席風演芸場みたい。それが太陽光発電システムとオール電化の体験型展示場 えこ座なんです。

HPより。

HPより。 ある種のうさんくささが売りなのか、といったら失礼ですが。

しばらく進むと、

「小伊勢屋」。

「小伊勢屋」。

創業四百年有余 料理茶屋 小伊勢屋です。旬の魚料理をはじめ、天使の海老を使用したお料理、うな重、小田原どん、各会席料理等和食・日本料理を多数取り揃えております。二階広間には嘗て鰤漁が盛んだった頃に使われた親船の櫓、小田原城主大久保氏の合印(合戦の時に使われた旗)、鎧等が見られます。また、お宮参りなどにお部屋もご用意しております。

(「小田原の和食料理屋 宴会・法事・会席に最適 料理茶屋 小伊勢屋」HPより)

「御幸の浜」。↓が伊豆大島。

御幸の浜は、明治6年(1873)、明治天皇と皇后がおそろいで、当海浜において、漁夫の地引網をご覧になり、以来、「御幸の浜」と呼ばれるようになりました。(小田原市HPより)

この近辺も見所満載ですが、東海道に戻ります。

薬博物館「済生堂薬局小西本店」。

薬博物館「済生堂薬局小西本店」。済生堂薬局小西本店(さいせいどうやっきょくこにしほんてん)

文化財の店舗にある小さな博物館

寛永10年(1633年)創業、400年近い歴史を誇る老舗の薬局が所蔵品を公開するミニ博物館。年期の入った百味たんす、薬剤をすりつぶす乳鉢や秤など、薬関係の貴重な骨董品が展示されています。

木造・平屋建、瓦葺きの建物は、国の登録有形文化財に指定されています。関東大震災で倒壊した明治時代の旧店舗の材料を一部用いて1925年(大正14年)頃に完成したと伝えられ、軒出しも大きく、柱など主要部材に欅材を用いており、小田原の歴史を物語ります 。

(「http://shizuoka.mytabi.net/hakone/archives/saiseido-yakkyoku.php my旅 しずおか」より。)

行く手の右手に大きな「お城」が。これが有名な「ういろう(外郎)本舗」。売られているのは漢方薬「ういろう」と、同名の和菓子「ういろう」。漢方薬は直径2ミリほどの銀色の粒。一方の和菓子は米粉から作ったようかんのような蒸し菓子だ。

ういろう(外郎)は、神奈川県小田原市の外郎家で作られている大衆薬の一種。仁丹と良く似た形状・原料であり、現在では口中清涼・消臭等に使用するといわれる。外郎薬(ういろうぐすり)、透頂香(とうちんこう)とも言う。中国において王の被る冠にまとわりつく汗臭さを打ち消すためにこの薬が用いられたとされる。

14世紀の元朝滅亡後、日本へ亡命した旧元朝の外交官(外郎の職)であった陳宗敬の名前に由来すると言われている。陳宗敬は明王朝を建国する朱元璋に敗れた陳友諒の一族とも言われ、日本の博多に亡命し日明貿易に携わり、輸入した薬に彼の名が定着したとされる。

室町時代には宗敬の子・宗奇が室町幕府の庇護において京都に居住し、外郎家(京都外郎家)が代々ういろうの製造販売を行うようになった。戦国時代の1504年(永正元年)には、本家4代目の祖田の子とされる宇野定治(定春)を家祖として外郎家の分家(小田原外郎家)が成立し、北条早雲の招きで小田原でも、ういろうの製造販売業を営むようになった。小田原外郎家の当主は代々、宇野藤右衛門を名乗った。後北条家滅亡後は、豊臣家、江戸幕府においても保護がなされ、苗字帯刀が許された。なお、京都外郎家は現在は断絶している。

江戸時代には去痰をはじめとして万能薬として知られ、東海道・小田原宿名物として様々な書物やメディアに登場した。『東海道中膝栗毛』では主人公の喜多八が菓子のういろうと勘違いして薬のういろうを食べてしまうシーンがある。

歌舞伎十八番の一つで、早口言葉にもなっている「外郎売」は、曾我五郎時致がういろう売りに身をやつして薬の効能を言い立てるものである。これは二代目市川團十郎が薬の世話になったお礼として創作したもので、外郎家が薬の行商をしたことは一度もない[3]。

ういろうを売る店舗は城郭風の唐破風造りの建物で、一種の広告塔になったが、関東大震災の際に倒壊し、再建されている。

現在も外郎家が経営する薬局で市販されているが、購入には専門の薬剤師との相談が必要である。

外郎売

・・・

イヤ最前より家名の自慢ばかり申しても、御存知無い方には正真の胡椒の丸呑み、白河夜船、

されば一粒食べ掛けて、その気味合いを御目に掛けましょう。

先ず此の薬を斯様に一粒舌の上に乗せまして、腹内へ納めますると、イヤどうも言えぬわ、胃・心・肺・肝が健やかに成りて、

薫風喉より来たり、口中微涼を生ずるが如し。

魚・鳥・茸・麺類の食い合わせ、その他万病即効在る事神の如し。

さて此の薬、第一の奇妙には、舌の廻る事が銭ごまが裸足で逃げる。

ヒョッと舌が廻り出すと矢も盾も堪らぬじゃ。

そりゃそりゃそらそりゃ、廻って来たわ、廻って来るわ。

アワヤ喉、サタラナ舌にカ牙サ歯音、ハマの二つは唇の軽重。

開合爽やかに、アカサタナハマヤラワ、オコソトノホモヨロヲ。

一つへぎへぎに、へぎ干し・はじかみ、盆豆・盆米・盆牛蒡、摘蓼・摘豆・摘山椒、書写山の社僧正。

小米の生噛み、小米の生噛み、こん小米のこ生噛み。

繻子・緋繻子、繻子・繻珍。

親も嘉兵衛、子も嘉兵衛、親嘉兵衛・子嘉兵衛、子嘉兵衛・親嘉兵衛。

古栗の木の古切り口。

雨合羽か番合羽か。貴様の脚絆も革脚絆、我等が脚絆も革脚絆。

尻革袴のしっ綻びを、三針針長にちょと縫うて、縫うてちょとぶん出せ。

河原撫子・野石竹、野良如来、野良如来、三野良如来に六野良如来。

一寸先の御小仏に御蹴躓きゃるな、細溝にどじょにょろり。

京の生鱈、奈良生真名鰹、ちょと四五貫目。

御茶立ちょ、茶立ちょ、ちゃっと立ちょ。茶立ちょ、青竹茶筅で御茶ちゃっと立ちゃ。

来るわ来るわ何が来る、高野の山の御柿小僧、狸百匹、箸百膳、天目百杯、棒八百本。

武具、馬具、武具馬具、三武具馬具、合わせて武具馬具、六武具馬具。

菊、栗、菊栗、三菊栗、合わせて菊栗、六菊栗。

麦、塵、麦塵、三麦塵、合わせて麦塵、六麦塵。

あの長押の長薙刀は誰が長薙刀ぞ。

向こうの胡麻殻は荏の胡麻殻か真胡麻殻か、あれこそ本の真胡麻殻。

がらぴぃがらぴぃ風車。起きゃがれ子法師、起きゃがれ、昨夜も溢してまた溢した。

たぁぷぽぽ、たぁぷぽぽ、ちりからちりから、つったっぽ、たっぽたっぽ一干蛸。

落ちたら煮て食お、煮ても焼いても食われぬ物は、五徳・鉄灸、金熊童子に、石熊・石持・虎熊・虎鱚。

中でも東寺の羅生門には、茨木童子が腕栗五合掴んでおむしゃる、彼の頼光の膝元去らず。

鮒・金柑・椎茸・定めて後段な、蕎麦切り・素麺、饂飩か愚鈍な小新発知。

小棚の小下の小桶に小味噌が小有るぞ、小杓子小持って小掬って小寄こせ。

おっと合点だ、心得田圃の川崎・神奈川・程ヶ谷・戸塚は走って行けば、灸を擦り剥く三里ばかりか、

藤沢・平塚・大磯がしや、小磯の宿を七つ起きして、早天早々、相州小田原、透頂香。

隠れ御座らぬ貴賎群衆の、花の御江戸の花ういろう。

・・・

『東海道中膝栗毛』(主人公は「弥次さん」「喜多さん」)。

喜多「おやここのうちは、屋根にだいぶ凸凹があるうちだ」

弥次「これが名物のういろうだ」

喜多「ひとつ買ってみよう。うまいかな」

弥次「うまいだろうよ。あごがおちるくらいだ」

喜多「おや、餅かと思ったら、薬だ」

弥次「はははは、こういうこともあろうか。

ういろうを餅かとうまくだまされてこは薬じゃと苦いかほ(顔)する」

この後に、宿屋で「五右衛門風呂」に入るとき、直接釜になっている桶の底となる板を足下に踏むことを知らない二人珍騒動を起こす話。こちらの方が人口に膾炙しているはず。

小田原外郎家では「お菓子のういろう」と呼ばれ、ういろう(外郎)薬と区別されている。「白・茶・小豆・黒」と「栗ういろう」がある。

小田原外郎家は元々薬屋であったため、ういろうに付いてくる説明書きには、胃腸の弱かったり病後の人間や成長期の子供、産婦なども安心して食べられる「栄養菓子」と記載されている。なお小田原城近くの本舗(本店)は、和菓子店や薬局として営業しているほか、1885年(明治18年)の蔵を利用した小規模の博物館を併設している。

名古屋のういろうの老舗 青柳総本家 1879年(明治12年創業)が製造販売する「青柳ういろう」は、日本一の販売量を誇る。

砂糖(しろ)・黒砂糖(くろ)・抹茶・小豆(上がり)・さくらのほか、さまざまな種類が楽しめる。「青柳」の屋号は徳川慶勝から贈られた。1931年(昭和6年)に名古屋駅の構内とプラットホームでういろうの立ち売りを始めた。

1964年(昭和39年)に東海道新幹線が開通した後は、青柳ういろうだけが全列車内での車内販売を許されたことから、名古屋ういろうが全国的に知られるようになった。

昭和43年に業界に先駆けてういろうのフィルム充填製法を開発。ういろうの包装技術を進化させることで、出来たての風味を閉じ込めういろうの日持ちを伸ばすことに成功し、ういろうの土産需要に貢献した。昭和56年には業界初のひとくちサイズのういろうを発売。 青柳ういろうの有名なローカルCMソングは多くの人に親しまれている。

(以上、「Wikipedia」参照)

「ういろう」(餅菓子)は、名古屋の「青柳総本家」が製造販売する「青柳ういろう」だとばかり思っていた小生。初めて知りました。実はそれほどうまいものという印象はないが。

江戸時代後期。 大正時代。

(以上、写真、資料は「株式会社 ういろう」HPより)

こんな風に寄り道してばかりいるうちに、携帯も電池切れ。写真もここまで。小田原城を横目に見て「小田原」から横浜へと戻ってきました。行く手には「箱根八里」の難所が迫ってきました。

「箱根口」。

「箱根口」。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます