自称(他称もありか。自他共に認める)歴史「探偵」・半藤一利さんの書。永井荷風の日記「断腸亭日乗」を題材に、荷風の同時代的昭和史を、ちょっと遅れてやってきた筆者が後追いしながら、昭和30年代までの自己史をも語るという趣。

後書きで、ご本人は「荷風さんの昭和」という題名が気に入っているようですが、読後感としては、初出の時のように「荷風さんと『昭和』を歩く」という方が適切な感じがします。

戦争へ、破滅へと進んでいった「乱世」の日本、昭和3(1928)年~昭和20(1945)年。その時代を荷風の日記を基としながらそこから派生した話題を披露していく(歴史の裏側・真実を探偵していく)、という変幻自在な文章タッチ。恐れ多くも天下の文人・荷風さんを旅先案内人(杖代わり)にしてとは、大胆不敵です。

P278の「付記」

『日乗』原本の扉の表記が昭和16年8月以降から「昭和」が追放され、西暦で統一されているという。荷風の魂はもはや日本から離れ、西欧とくにフランスこそが自分の精神の故郷と、この扉の表記で示したのであろうか。ふたたび「昭和」が原本の扉に記されるのは昭和21年、日本占領がはじまってからである。おおかたの日本人が日本の過去をぶざまにののしりだしたとき、荷風の心はかえって日本へ向いたというのであろう。この壮大なへそ曲がりを見よ、である。

このあたりが、半藤さんの「荷風」像の基と言えそうです。そして、ご自身のスタンスでもあるか。向島に生まれ、隅田川の産湯につかったご自身の、失われた(つつある)地域社会への熱い思いを語っていきます。

俗世間にあって、その世界から超越しつつ、遠く、広く世界を歴史(未来)を見透かしていた荷風。その荷風の孤独な晩年の言動を尊敬の眼差しで(それでいて記者としての目はぬかりない)見つめる半藤さんの血気盛んな、若き頃。その頃から、こうして自らも半生を振り返る時期が迫ったときに、改めて荷風の偉大さに気づかされる、そんな思いが伝わってきます。

読者の一人としては、隅田川、浅草、向島・・・、長年なじんできた土地でもあるので、よりおもしろさが増してきました。

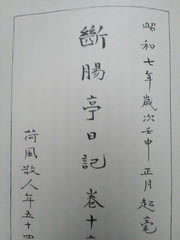

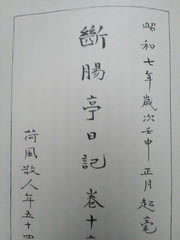

それにしても、あれだけ膨大な日記を丹念に読み通す、とは。文筆を生業にしている方といっても、どうもついていけません。そこで我が家の「荷風全集」(岩波書店)より。

なるほど西暦表示です。

なるほど西暦表示です。

それ以前。

それ以前。

荷風さんはよく出歩き、行く先々でのスケッチを残しています。その一つ。

千住付近。句もついでに。

千住付近。句もついでに。

そんな荷風さんにあやかってこんな雑誌も出ていました。

「東京オリンピックの頃」なんていう特集号も。荷風さんはそれ以前に亡くなっているのに。

日記には挿絵もあり。

荷風全集。古本屋さんでは全巻セットで、価4,000円とか。・・・・・・・

荷風全集。古本屋さんでは全巻セットで、価4,000円とか。・・・・・・・

後書きで、ご本人は「荷風さんの昭和」という題名が気に入っているようですが、読後感としては、初出の時のように「荷風さんと『昭和』を歩く」という方が適切な感じがします。

戦争へ、破滅へと進んでいった「乱世」の日本、昭和3(1928)年~昭和20(1945)年。その時代を荷風の日記を基としながらそこから派生した話題を披露していく(歴史の裏側・真実を探偵していく)、という変幻自在な文章タッチ。恐れ多くも天下の文人・荷風さんを旅先案内人(杖代わり)にしてとは、大胆不敵です。

P278の「付記」

『日乗』原本の扉の表記が昭和16年8月以降から「昭和」が追放され、西暦で統一されているという。荷風の魂はもはや日本から離れ、西欧とくにフランスこそが自分の精神の故郷と、この扉の表記で示したのであろうか。ふたたび「昭和」が原本の扉に記されるのは昭和21年、日本占領がはじまってからである。おおかたの日本人が日本の過去をぶざまにののしりだしたとき、荷風の心はかえって日本へ向いたというのであろう。この壮大なへそ曲がりを見よ、である。

このあたりが、半藤さんの「荷風」像の基と言えそうです。そして、ご自身のスタンスでもあるか。向島に生まれ、隅田川の産湯につかったご自身の、失われた(つつある)地域社会への熱い思いを語っていきます。

俗世間にあって、その世界から超越しつつ、遠く、広く世界を歴史(未来)を見透かしていた荷風。その荷風の孤独な晩年の言動を尊敬の眼差しで(それでいて記者としての目はぬかりない)見つめる半藤さんの血気盛んな、若き頃。その頃から、こうして自らも半生を振り返る時期が迫ったときに、改めて荷風の偉大さに気づかされる、そんな思いが伝わってきます。

読者の一人としては、隅田川、浅草、向島・・・、長年なじんできた土地でもあるので、よりおもしろさが増してきました。

それにしても、あれだけ膨大な日記を丹念に読み通す、とは。文筆を生業にしている方といっても、どうもついていけません。そこで我が家の「荷風全集」(岩波書店)より。

なるほど西暦表示です。

なるほど西暦表示です。 それ以前。

それ以前。荷風さんはよく出歩き、行く先々でのスケッチを残しています。その一つ。

千住付近。句もついでに。

千住付近。句もついでに。そんな荷風さんにあやかってこんな雑誌も出ていました。

「東京オリンピックの頃」なんていう特集号も。荷風さんはそれ以前に亡くなっているのに。

日記には挿絵もあり。

荷風全集。古本屋さんでは全巻セットで、価4,000円とか。・・・・・・・

荷風全集。古本屋さんでは全巻セットで、価4,000円とか。・・・・・・・

説明版。「その1」での説明内容とほぼ同じですが。(枕木を再活用しているのが、いい。)

説明版。「その1」での説明内容とほぼ同じですが。(枕木を再活用しているのが、いい。) 道路をまたいで線路が埋められている。

道路をまたいで線路が埋められている。 ほぼまっすぐな線路跡の緑道が続く。

ほぼまっすぐな線路跡の緑道が続く。 線路(跡)脇。草木に埋もれて「踏切事故者」の供養碑がひっそりと。花が手向けられてあった。

線路(跡)脇。草木に埋もれて「踏切事故者」の供養碑がひっそりと。花が手向けられてあった。 在りし日の「下河原線」のようす。のどかな田園風景が広がっています。

在りし日の「下河原線」のようす。のどかな田園風景が広がっています。 川べりを行く汽車。

川べりを行く汽車。 JR南武線の跨線橋。なだらかな坂が長く南に下っていく。このあたりは、鎌倉街道など歴史的な道筋があって、説明碑が立てられている。

JR南武線の跨線橋。なだらかな坂が長く南に下っていく。このあたりは、鎌倉街道など歴史的な道筋があって、説明碑が立てられている。 交差する鎌倉街道(坂を下りきったところ)から来た道を望む。

交差する鎌倉街道(坂を下りきったところ)から来た道を望む。 道ばたの草むらの中に、線路際などに見かける赤さびた柵。遺構?

道ばたの草むらの中に、線路際などに見かける赤さびた柵。遺構? 東京競馬場前方面との分岐。右が多摩川方向。中央高速の高架橋をくぐってから西南にカーブし、多摩川に向かう。左が競馬場方面。線路(跡)は、競馬場に向かって急カーブで東南に進む(約0.5㎞)。

東京競馬場前方面との分岐。右が多摩川方向。中央高速の高架橋をくぐってから西南にカーブし、多摩川に向かう。左が競馬場方面。線路(跡)は、競馬場に向かって急カーブで東南に進む(約0.5㎞)。 「しばまみち」という道しるべ。

「しばまみち」という道しるべ。 来た道を振り返る。

来た道を振り返る。 「電車ごっこ」と題されたブロンズ像。

「電車ごっこ」と題されたブロンズ像。 広々とした空間。終点の駅舎は、このあたりにあったのか。

広々とした空間。終点の駅舎は、このあたりにあったのか。 競馬場に向かう人びとは上に南武線が通る地下道を抜けて向かった。

競馬場に向かう人びとは上に南武線が通る地下道を抜けて向かった。 「川崎街道」という道しるべ。「府中街道」は「川崎街道」とも。競馬場の西側をかすめ、神奈川県川崎まで続く道。

「川崎街道」という道しるべ。「府中街道」は「川崎街道」とも。競馬場の西側をかすめ、神奈川県川崎まで続く道。 「東京競馬場」は中央左奥に広がっている。

「東京競馬場」は中央左奥に広がっている。

中央線沿いの南側の敷地。

中央線沿いの南側の敷地。 ぽつんと朽ちた枕木が一本横たわっていました。

ぽつんと朽ちた枕木が一本横たわっていました。 武蔵野線をはさんで東側のマンション。微妙な曲線を描いているのが、南西にカーズして向かう線路跡をうかがわせる。(西国分寺駅南の地点)

武蔵野線をはさんで東側のマンション。微妙な曲線を描いているのが、南西にカーズして向かう線路跡をうかがわせる。(西国分寺駅南の地点) 東芝の工場。引き込み線があってJRのオレンジ色の車両が見える。引き込み線は、もちろん、現役。

東芝の工場。引き込み線があってJRのオレンジ色の車両が見える。引き込み線は、もちろん、現役。 「府中刑務所」南西端。

「府中刑務所」南西端。 ここで、武蔵野線とはお別れ。

ここで、武蔵野線とはお別れ。  武蔵野線がトンネルに入り、ここから線路跡の道が始まる。中央の建物が線路跡になっている。

武蔵野線がトンネルに入り、ここから線路跡の道が始まる。中央の建物が線路跡になっている。 ここから本格的な「下河原線」跡の緑道。

ここから本格的な「下河原線」跡の緑道。 説明版。

説明版。 公園を南側から望む。直線のレールが延びている。

公園を南側から望む。直線のレールが延びている。 「京王線」のガードをくぐる。サザンカが道に沿って植えられ、紅い花が今を盛りに。

「京王線」のガードをくぐる。サザンカが道に沿って植えられ、紅い花が今を盛りに。 足下には枕木が柵として再活用されている。

足下には枕木が柵として再活用されている。

画面は、すべて「予告編」より。

画面は、すべて「予告編」より。