(写真は、 HPより)

HPより)

7月の時のお約束通り、「JR日暮里駅改札口。5時集合」。いつものメンバー「じじばば」が集まりました。集まったら、その時にその人数で場所を予約する、という約束。

5時前に着いたら、まだ1人。でも、事前に連絡をくれた方もいるので、ま、7人くらいで予約すれば、いいだろう、と長年のカンでエスカレータを下って、駅前の居酒屋に予約。

「7人で。もしかしたら1人くらい増えるかも」「だいじょうぶですよ。15人の席ですから。ただし、7時半から予約席になっていますので」「けっこう、けっこう。今から呼んできますから。」

5時。ところが、2人増えただけで、他は見当たらない。そこに携帯。「もしもし」」この声でいつものあの方か。どうせ、行けなくなった、といつものような話かと思いきや、「今、関屋で、日暮里に着くのは遅れるから、先に行っていて下さい。」と。やけに律儀なのには予想外で、ビックリ。

5時過ぎてもまだ4人。これは困った、常連の方も来てないし、・・・。

「もしもし、日暮里のどこにいるの?」「改札口、改札口。田端寄りの」「賑やかな方でしょう?」「賑やかかどうか、ともかく田端寄りの改札口で~す」「声は聞こえるような気がするけど、姿はみえない。どういうわけ?」「??」

「何だ、そこにいたの。」JRの改札口の柱と柱の陰、内と外で待っていた! 俺たち私鉄組なんだよな。

「では、先に行っているから、後から来てくれ」。心配だからエレベータの前で待っていた。そこへ遅れた方を待って、一緒にやってきた。どこだか場所を聞くのを忘れていた、このへんじゃないか、と思って。いいかげん!

かくして、予想通り、7人。予想通り、適当に飲んで、食べて、おしゃべりして・・・。予定通り、7時ちょっと過ぎ。では、お勘定!

「えっ、こっちの名前で領収書もらっていいの」「いいから、いいから。経費で落とせるんでしょ。接待とか打合せとかで」「そりゃ、悪いよ」ずっと今まで(この10年間以上)言い出せずに遠慮していたようでした。

その方のカードで払って、現金はその方のポケットに。

そして、予想通りそれぞれトイレに行って、またまた時間がかかり、やっと揃ったところで、予想通り「カラオケ」に。予想通り「2時間」。

ここからが、予想外の展開。この数年、

その① カラオケに行っても全く歌わずに、ひたすらおしゃべり。

その② おしゃべり三昧のあと、最後に1曲歌って、おしまい。

その③ 一人が歌って、他はおしゃべり。

その④ 二人くらいが歌って、他はおしゃべり、飲む。

このパターンのいずれか。

それが、今回は、様変わり。7人のうち、6人が歌った。中でも、ある方は、マイクを離さず。軍歌まで歌うのはいただけなかったが、・・・。

そして思いがけず、自称・釣り師が、数曲。これが長年、授業料を払っていたせいか、潮風にのどを湿らせているせいか、実にお上手、お上手。

あっという間に2時間。「そろそろお時間です」コール。

そしてラストソング。これまでおとなしかった御仁の歌ったのが、この歌。『五月のバラ』(なかにし礼 作詞 川口 真 作曲)

最初は何だかよく分からない歌だった、もちろん歌っている人間の歌い方が、リズム感もなく、わけがわからかったせいですが。

そのうち、さびのフレーズが印象的だったので、思い出した曲。

まばゆい 五月

紅いバラは 思い出のバラは

君の庭に咲くだろうか

・・・・

五月 花開きめぐる

二人の 五月

紅いバラを 美しいバラを

僕のもとに 届けておくれ

・・・

忘れないで 忘れないで

時は流れ過ぎても

むせび泣いて むせび泣いて

別れる君と僕のために

忘れないで 忘れないで

時は流れ過ぎても

むせび泣いて むせび泣いて

別れる君と僕のために

時が移り、互いに年老いても、なお青春の思い出は、永く色あせない。・・・。古きよきカラオケの曲を一緒に歌いながら、口ずさみながら、苦い思いも、楽しい思いも共に・・・。

この曲は、歌う者にも聞く者にも、久々に淡きメロディーでした。

※ 『五月のバラ』は、スタンダードナンバーの一曲として、布施明、尾崎紀世彦、岩出和也、秋川雅史、新垣勉など多くの歌い手によってカヴァーされているようです。

秋川雅史(「YouTube」より)

秋川雅史(「YouTube」より)

こうして、次回・来年の7月は、「鬼怒川温泉」に行くことになりました。

HPより)

HPより)7月の時のお約束通り、「JR日暮里駅改札口。5時集合」。いつものメンバー「じじばば」が集まりました。集まったら、その時にその人数で場所を予約する、という約束。

5時前に着いたら、まだ1人。でも、事前に連絡をくれた方もいるので、ま、7人くらいで予約すれば、いいだろう、と長年のカンでエスカレータを下って、駅前の居酒屋に予約。

「7人で。もしかしたら1人くらい増えるかも」「だいじょうぶですよ。15人の席ですから。ただし、7時半から予約席になっていますので」「けっこう、けっこう。今から呼んできますから。」

5時。ところが、2人増えただけで、他は見当たらない。そこに携帯。「もしもし」」この声でいつものあの方か。どうせ、行けなくなった、といつものような話かと思いきや、「今、関屋で、日暮里に着くのは遅れるから、先に行っていて下さい。」と。やけに律儀なのには予想外で、ビックリ。

5時過ぎてもまだ4人。これは困った、常連の方も来てないし、・・・。

「もしもし、日暮里のどこにいるの?」「改札口、改札口。田端寄りの」「賑やかな方でしょう?」「賑やかかどうか、ともかく田端寄りの改札口で~す」「声は聞こえるような気がするけど、姿はみえない。どういうわけ?」「??」

「何だ、そこにいたの。」JRの改札口の柱と柱の陰、内と外で待っていた! 俺たち私鉄組なんだよな。

「では、先に行っているから、後から来てくれ」。心配だからエレベータの前で待っていた。そこへ遅れた方を待って、一緒にやってきた。どこだか場所を聞くのを忘れていた、このへんじゃないか、と思って。いいかげん!

かくして、予想通り、7人。予想通り、適当に飲んで、食べて、おしゃべりして・・・。予定通り、7時ちょっと過ぎ。では、お勘定!

「えっ、こっちの名前で領収書もらっていいの」「いいから、いいから。経費で落とせるんでしょ。接待とか打合せとかで」「そりゃ、悪いよ」ずっと今まで(この10年間以上)言い出せずに遠慮していたようでした。

その方のカードで払って、現金はその方のポケットに。

そして、予想通りそれぞれトイレに行って、またまた時間がかかり、やっと揃ったところで、予想通り「カラオケ」に。予想通り「2時間」。

ここからが、予想外の展開。この数年、

その① カラオケに行っても全く歌わずに、ひたすらおしゃべり。

その② おしゃべり三昧のあと、最後に1曲歌って、おしまい。

その③ 一人が歌って、他はおしゃべり。

その④ 二人くらいが歌って、他はおしゃべり、飲む。

このパターンのいずれか。

それが、今回は、様変わり。7人のうち、6人が歌った。中でも、ある方は、マイクを離さず。軍歌まで歌うのはいただけなかったが、・・・。

そして思いがけず、自称・釣り師が、数曲。これが長年、授業料を払っていたせいか、潮風にのどを湿らせているせいか、実にお上手、お上手。

あっという間に2時間。「そろそろお時間です」コール。

そしてラストソング。これまでおとなしかった御仁の歌ったのが、この歌。『五月のバラ』(なかにし礼 作詞 川口 真 作曲)

最初は何だかよく分からない歌だった、もちろん歌っている人間の歌い方が、リズム感もなく、わけがわからかったせいですが。

そのうち、さびのフレーズが印象的だったので、思い出した曲。

まばゆい 五月

紅いバラは 思い出のバラは

君の庭に咲くだろうか

・・・・

五月 花開きめぐる

二人の 五月

紅いバラを 美しいバラを

僕のもとに 届けておくれ

・・・

忘れないで 忘れないで

時は流れ過ぎても

むせび泣いて むせび泣いて

別れる君と僕のために

忘れないで 忘れないで

時は流れ過ぎても

むせび泣いて むせび泣いて

別れる君と僕のために

時が移り、互いに年老いても、なお青春の思い出は、永く色あせない。・・・。古きよきカラオケの曲を一緒に歌いながら、口ずさみながら、苦い思いも、楽しい思いも共に・・・。

この曲は、歌う者にも聞く者にも、久々に淡きメロディーでした。

※ 『五月のバラ』は、スタンダードナンバーの一曲として、布施明、尾崎紀世彦、岩出和也、秋川雅史、新垣勉など多くの歌い手によってカヴァーされているようです。

秋川雅史(「YouTube」より)

秋川雅史(「YouTube」より)こうして、次回・来年の7月は、「鬼怒川温泉」に行くことになりました。

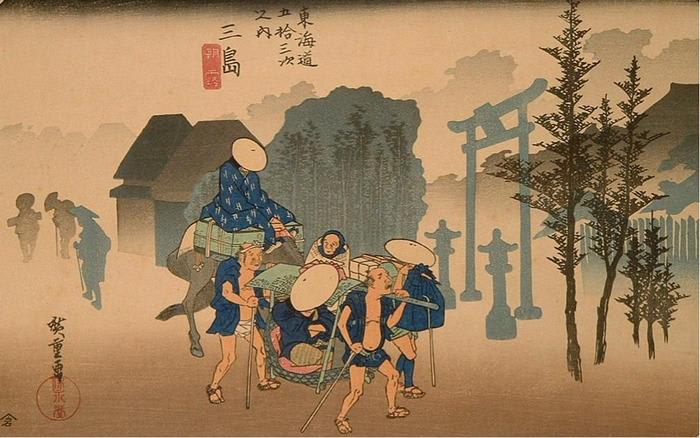

「旧東海道踏切 118K832M」。

「旧東海道踏切 118K832M」。 「保土ケ谷・東海道踏切」。ここは、東京駅からまだ32㎞付近。すでに100㎞を超えている。

「保土ケ谷・東海道踏切」。ここは、東京駅からまだ32㎞付近。すでに100㎞を超えている。

橋上から望む「富士山」。

橋上から望む「富士山」。 「莨屋肥料店(たばこやひりょうてん)」。

「莨屋肥料店(たばこやひりょうてん)」。

HPより)

HPより)

「六地蔵」。

「六地蔵」。

「箱根路」。

「箱根路」。

「錦田一里塚」。江戸・日本橋から28番目。

「錦田一里塚」。江戸・日本橋から28番目。 車道の向こう側にも塚がある。

車道の向こう側にも塚がある。

左が石畳道。

左が石畳道。 振り返って望む。

振り返って望む。 遠くに富士山。

遠くに富士山。

坂を下ったところにある説明板。

坂を下ったところにある説明板。

向かって左からやって来た道を振り返って望む。

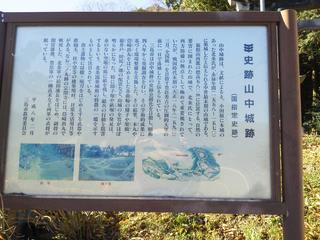

向かって左からやって来た道を振り返って望む。  「史跡 山中城跡」。

「史跡 山中城跡」。

久々に見た標示。「(日本橋から)108㎞」ポスト。

久々に見た標示。「(日本橋から)108㎞」ポスト。 「芝切地蔵」。

「芝切地蔵」。

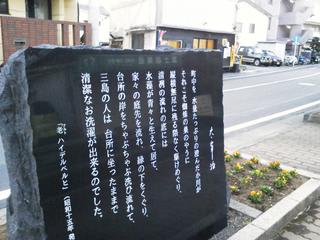

司馬遼太郎の石碑。

司馬遼太郎の石碑。  工事中のフェンスががっちりガード。通行止め。

工事中のフェンスががっちりガード。通行止め。 「芭蕉の句碑」。

「芭蕉の句碑」。

旧道の出口付近。

旧道の出口付近。

HPより)

HPより) 振り返って望む。

振り返って望む。 「笹原の一里塚」。日本橋からは27番目。反対側は畑と化している。

「笹原の一里塚」。日本橋からは27番目。反対側は畑と化している。 この付近、「旧道」を巻き込んでの新道建設工事が進んでいるようだ。

この付近、「旧道」を巻き込んでの新道建設工事が進んでいるようだ。 。

。

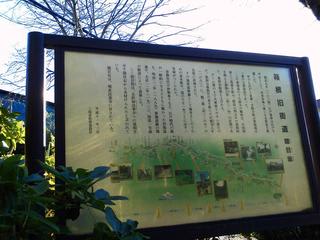

門柱に「箱根旧街道」の看板。

門柱に「箱根旧街道」の看板。 8人の女性の手による一言がそれぞれ刻まれている。橋田壽賀子さんの「おしん 辛抱」とか・・・。

8人の女性の手による一言がそれぞれ刻まれている。橋田壽賀子さんの「おしん 辛抱」とか・・・。

振り返って望む。

振り返って望む。

「箱根関所跡3㎞ 三島宿11㎞」。

「箱根関所跡3㎞ 三島宿11㎞」。 「夢舞台 東海道」。随所にこういうしゃれた案内板が立てられている。

「夢舞台 東海道」。随所にこういうしゃれた案内板が立てられている。

足元に「兜石跡」碑。もともとあったところらしい。

足元に「兜石跡」碑。もともとあったところらしい。 振り返って望む。

振り返って望む。

「接待茶屋」説明板。

「接待茶屋」説明板。 昭和初期の接待茶屋 鈴木昇氏所蔵。

昭和初期の接待茶屋 鈴木昇氏所蔵。

「石原坂」。

「石原坂」。 「ふれあいの森」碑。

「ふれあいの森」碑。 「函南」町の境界標。

「函南」町の境界標。

眼下に国道1号線を望む。そこで、昼食休憩。

眼下に国道1号線を望む。そこで、昼食休憩。 明るく開けた「大枯木坂」「小枯木坂」。右の斜面には植樹。

明るく開けた「大枯木坂」「小枯木坂」。右の斜面には植樹。

国道に出て、振り返って望む。

国道に出て、振り返って望む。

国道1号線脇にある「史跡 箱根旧街道」碑。

国道1号線脇にある「史跡 箱根旧街道」碑。

「箱根関所」方向を望む。

「箱根関所」方向を望む。 「箱根駅伝モニュメント」。波頭を立てる芦ノ湖の向こうに白雪の富士山。

「箱根駅伝モニュメント」。波頭を立てる芦ノ湖の向こうに白雪の富士山。

「箱根宿」「箱根駅伝」説明板。

「箱根宿」「箱根駅伝」説明板。 足元の表示。

足元の表示。 入口付近の石仏群。

入口付近の石仏群。 「向坂」。

「向坂」。

「釜石坂」。

「釜石坂」。

「箱根峠の境木」。

「箱根峠の境木」。 正面が「駒ヶ岳」。

正面が「駒ヶ岳」。