「食べる」とは命をいただくこと。「農業」とはその命を育むこと。と案内リーフレットにあった。食の大切さが叫ばれる一方で、食を疎かにする風潮も気になる。久しぶりに「教育」と名が付くイベントに参加した。

※ 今回のレポートでは触れなかったパネルディスカッションの様子です。

“食と農をつなぐ”というが主催者もずいぶんつながったものである。JAグループ北海道・北海道フットボールクラブ・北海道教育委員会・北海道教育大学の4者が主催者としてつながり、3月22日(金)午後、北濃ビル(中央区北4条西1丁目)で開催された。

フォーラムは五つの事例紹介(ミニ講演)とパネルディスカッションからなっていた。その五つの事例紹介とは、

◇「北海道教育委員会における食育活動の推進について」

北海道教育委員会 指導主事 山際 昌枝 氏

◇「宇都宮市が進める食育活動の推進について ~「お弁当の日」の取組~」

宇都宮市教育委員会 石渡 美穂 氏

◇「道徳教育における食育の取組について」

旭川市立愛宕東小学校 宇野 弘恵 氏

◇「あぐり王国北海道を通じて、食育を子どもたちにどのように伝えるか」

HBC北海道放送 チーフプロデューサー 庄司 寛 氏

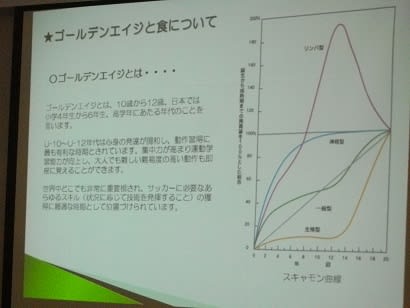

◇「ゴールデンエイジと食について」

コンサドーレ北海道 コーチ 村田 達哉 氏

五つの事例全てを紹介するのは少々荷が重い。ここでは石渡氏と宇野氏の事例紹介をレポートするとともに、個人的に興味があった村田氏について触れることにする。

宇都宮市の「お弁当の日」の取組については、年間に1~2回の実施とはいえ人口50万余人という中核都市が全市内で実施している点が注目されているようだ。

小さな自治体、あるいは学校単位での実施の例はこれまでもあったというが、小中併せて93校、児童生徒数41,000人の規模で実施している例はないという。報告を聞いていて、その成功の秘訣は周到な準備と啓発活動にあったことが分かる。そしてけっして功を急がないということ大規模になればなるほど肝要なことかもしれない。実施して5年目だそうだが、無理せずに理解を求めて今年度に入りようやく全体の平均が年2回実施することをクリアしたという。

「お弁当の日」の実施の目的は、いろいろあるようだが究極のところ「食への関心」を深めることにある。若いママさんたちは美食にはおおいに関心があるようだが、はたして子どもの成長と食についてどれほどの関心があるだろうか? そうしたことについて行政が音頭をとって啓発しなければならないところに疑問も感ずるが、そこまで家庭の食の実態には警鐘を鳴らさねばならないということなのかもしれない…。

※ 模擬授業で受講者に語りかける宇野弘恵先生です。

宇野氏の事例は、「お弁当を作ってくれる母親に対する感謝の気持ちを育てる」道徳授業の実践事例だった。宇野氏は私たち受講者を子どもに見立て模擬授業を展開した。

ある日の新聞記事を教材に取り入れる感性、感動的な授業に組み立てる構成力、それを可能にする指導力・話術、全てが理想的とも思える内容だった。わずか20分程度の時間で会場内は感動に包まれたように思われた。

宇野氏が最後に問うた。包みに包まれた弁当の絵を映しながら「このお弁当の中には、弁当と共に何が入っているでしょうか?」会場前列に座っていた私は思わず「愛情」と呟いた。その声は確かに宇野先生に届いたようだった。そして授業は終わった。

※ さすがスポーツマン、昔と体型の変わらない村田達哉氏です。

最後に村田氏である。彼は元コンサドーレの名MFだった。その後、幾多の変遷を重ね、指導者としての研鑽も積み、再びコンサドーレにコーチとして還ってきた人だ。

彼の言う「ゴールデンエイジ」とは、スポーツ選手として各種の動作取得に最も有利な年代が10~12歳ということだ。このことは彼がヨーロッパで指導者として研鑽していた時代に習得したことのようだ。この年代はまた食にも留意することで身体をより成長させることができると説いた。

※ 村田氏の説明の時に提示されたスライド資料です。

私たちが三度、三度口にする「食」。私たちの命をつなぐ「食」。

美味しい食事には関心があったとしても、私たちの身体をつくり、命をつなぐ「食」としての関心はそれほど高かったとは言えないかもしれない。

今一度、自らの「食」について考え直してみたいと思ったフォーラムだった。

※ 今回のレポートでは触れなかったパネルディスカッションの様子です。

“食と農をつなぐ”というが主催者もずいぶんつながったものである。JAグループ北海道・北海道フットボールクラブ・北海道教育委員会・北海道教育大学の4者が主催者としてつながり、3月22日(金)午後、北濃ビル(中央区北4条西1丁目)で開催された。

フォーラムは五つの事例紹介(ミニ講演)とパネルディスカッションからなっていた。その五つの事例紹介とは、

◇「北海道教育委員会における食育活動の推進について」

北海道教育委員会 指導主事 山際 昌枝 氏

◇「宇都宮市が進める食育活動の推進について ~「お弁当の日」の取組~」

宇都宮市教育委員会 石渡 美穂 氏

◇「道徳教育における食育の取組について」

旭川市立愛宕東小学校 宇野 弘恵 氏

◇「あぐり王国北海道を通じて、食育を子どもたちにどのように伝えるか」

HBC北海道放送 チーフプロデューサー 庄司 寛 氏

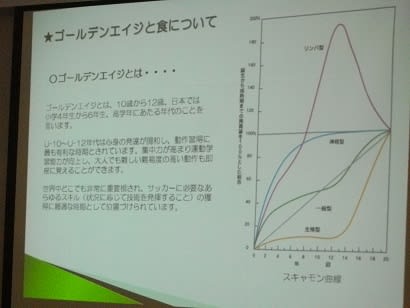

◇「ゴールデンエイジと食について」

コンサドーレ北海道 コーチ 村田 達哉 氏

五つの事例全てを紹介するのは少々荷が重い。ここでは石渡氏と宇野氏の事例紹介をレポートするとともに、個人的に興味があった村田氏について触れることにする。

宇都宮市の「お弁当の日」の取組については、年間に1~2回の実施とはいえ人口50万余人という中核都市が全市内で実施している点が注目されているようだ。

小さな自治体、あるいは学校単位での実施の例はこれまでもあったというが、小中併せて93校、児童生徒数41,000人の規模で実施している例はないという。報告を聞いていて、その成功の秘訣は周到な準備と啓発活動にあったことが分かる。そしてけっして功を急がないということ大規模になればなるほど肝要なことかもしれない。実施して5年目だそうだが、無理せずに理解を求めて今年度に入りようやく全体の平均が年2回実施することをクリアしたという。

「お弁当の日」の実施の目的は、いろいろあるようだが究極のところ「食への関心」を深めることにある。若いママさんたちは美食にはおおいに関心があるようだが、はたして子どもの成長と食についてどれほどの関心があるだろうか? そうしたことについて行政が音頭をとって啓発しなければならないところに疑問も感ずるが、そこまで家庭の食の実態には警鐘を鳴らさねばならないということなのかもしれない…。

※ 模擬授業で受講者に語りかける宇野弘恵先生です。

宇野氏の事例は、「お弁当を作ってくれる母親に対する感謝の気持ちを育てる」道徳授業の実践事例だった。宇野氏は私たち受講者を子どもに見立て模擬授業を展開した。

ある日の新聞記事を教材に取り入れる感性、感動的な授業に組み立てる構成力、それを可能にする指導力・話術、全てが理想的とも思える内容だった。わずか20分程度の時間で会場内は感動に包まれたように思われた。

宇野氏が最後に問うた。包みに包まれた弁当の絵を映しながら「このお弁当の中には、弁当と共に何が入っているでしょうか?」会場前列に座っていた私は思わず「愛情」と呟いた。その声は確かに宇野先生に届いたようだった。そして授業は終わった。

※ さすがスポーツマン、昔と体型の変わらない村田達哉氏です。

最後に村田氏である。彼は元コンサドーレの名MFだった。その後、幾多の変遷を重ね、指導者としての研鑽も積み、再びコンサドーレにコーチとして還ってきた人だ。

彼の言う「ゴールデンエイジ」とは、スポーツ選手として各種の動作取得に最も有利な年代が10~12歳ということだ。このことは彼がヨーロッパで指導者として研鑽していた時代に習得したことのようだ。この年代はまた食にも留意することで身体をより成長させることができると説いた。

※ 村田氏の説明の時に提示されたスライド資料です。

私たちが三度、三度口にする「食」。私たちの命をつなぐ「食」。

美味しい食事には関心があったとしても、私たちの身体をつくり、命をつなぐ「食」としての関心はそれほど高かったとは言えないかもしれない。

今一度、自らの「食」について考え直してみたいと思ったフォーラムだった。