1989年3月から1991年2月までの間。

私の愛車≒リアルに愛したクルマが、15万円で購入した「1982年式ホンダ・シティR(5MT)」であった。

今回は、カタログで、このクルマを振り返ってみたい。

「シティは、ニュースにあふれてる。」

小さいクルマながらも、コンセプトがしっかりと立っており、「安いからではなく、主義で選んだのだ」と思わせるイメージ。

それを、この初代シティは、持っていたように思う。

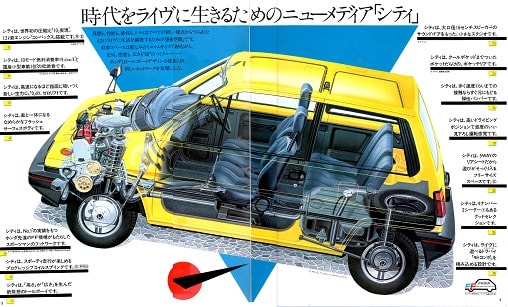

3380mmと短い全長ながら、大人4人がしっかりと乗れて、当然スペアタイヤも標準装備。

財布の軽い大学生だった私のアシとして、このクルマは本当に活躍してくれた。

「シティは、コンバックス。」

CVCC-Ⅱ「コンバックス」エンジン。

このエンジンの開発者は、後にホンダF1総監督となる桜井淑敏氏である。

実際、燃費は非常に良く、通常使用でリッター15kmは楽に走った。

ただし、「セミオートチョーク」の扱いにはコツが必要で、下手をするとプラグがカブって再始動困難となってしまう。

そうなったときは、「スロットルペダルを床まで踏みつけて、スターターを回す」と、大抵の場合、再始動できる。

この方法を教えてくれたのは、ほかならぬ「徳大寺有恒」氏だった。あらためて、感謝いたします。

キャブレターゆえか、プラグにカーボンが溜まりやすく、時々金ブラシで磨いたりしたものだなぁ・・・(遠い目)

「シティは、ゼロリフト。」

ゼロリフト&フラッシュサーフェスボディで、地面に吸い付くように走るとの触れこみである。

私も実際運転していて、このクルマが「横風に弱い」という印象を持ったことは無かった。

後に乗った「初代エスクード」の方が、「強風の日の橋の上」を走る際は、緊張を強いられたものである。

「シティは、スポーツマン。」

このクルマの最大の弱点は「固すぎる足回り」だったように思う。

舗装された良路では、キビキビとゴーカートのように爽快に走ってくれたのだが・・・

未舗装路や冬のソロバン状に凍った冬道では、もういけない。

ストロークの無いサスとショートホイールベースとの相乗効果。そして、激しいキックバック。

それゆえに、どこにすっ飛んでいくかわからず、怖い思いを何度もした。

冬道で、アルバイト先で乗った「日産ADバン」は、やけに頼もしく、安定感があるように思えたものだ(^_^;)

「シティは、トールボーイ。」

全高1470mmは、1980年代初めのクルマたちの中では、群を抜いて高かった。

大人4人が十分に乗れ、私もこのクルマで日帰りで函館に行くなど、いろいろと思い出づくりをしたものだ。

ちなみに、私が今乗っているBPレガシィ2.0iの全高は、このシティと全く同一の1470mm。

現行フィット(FF)は1525mm・スイフトスポーツは1510mm・デミオは1525mm・アクアは1500mm。

現代のコンパクトカーは、総じて、この初代シティよりも、背が高い。

背の高さは、やはりスペースに効くのだ。

初代シティのコンセプトは、21世紀の現代を、先駆けたものだったといえましょう。

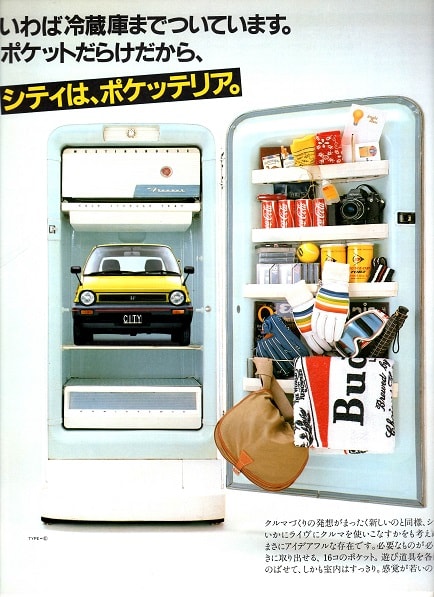

「シティは、ポケッテリア。」

いろいろと収納スペースが多かったのも、このクルマの美点だった。

特に、カセットテープが7本入る「ドアポケット」が、左右ドアに配されていたのは、大いに重宝した。

当時積んでいたカセットテープは、サントリーサウンドマーケットをエア・チェックした「オールバラッズ・フォー・ラバーズ」や「ゴールデン70’s」、T-スクエアの「F-1 GRAND PRIX」、「太田裕美BEST」、サザンの「タイニィ・バブルス」「ステレオ太陽族」「ヌード・マン」、そして吉田拓郎各種だった。

なお、私のクルマはエアコン未装着だったので、助手席インパネ上の「クールポケット」は、単なる物入れとして活用していた。

「シティは、フレンドシップ。」

カーボンが付着したスパークプラグを磨くため、ボンネットはよく開けた。

また、私の乗っていたシティはエンジンオイルの減りが異常に速く、いつも4L缶を積んで、警告灯が点く度に、継ぎ足しながら走っていたものだ。

バンパーはポリプロピレン樹脂そのままで未塗装だったが、バンパーの本来的役割を鑑みると、これが正しい姿のように思える。

私は時折「アーマオール」で、このバンパーを磨いたりしていた。そうすると、しっとりとしたツヤが戻り、イイ感じになり、一人悦に入っていた(^^)

また、このクルマ。短いノーズゆえか、エンジンルームを覗いてもウォッシャータンクは確認できず、助手席のドアを開いて残量を確認する仕掛けとなっていたのである。

「シティは、見下ろし運転感覚。」

高めのアイポイントと、低いウエストライン、広い窓面積。

視界良好で、短い全長とスクエアなボディにより、非常に取り回し良く、運転しやすいクルマであった。

ステアリングはいわゆる「重ステ」だったが、華奢な私の腕力でも、パーキングで難儀するようなことはなかった。

ステアリングといえば、私の記憶が確かならば、私のシティは「尾車氏から譲り受けたインテグラ用の3本スポーク」のものに、換装していたはずである。

「シティは、フリーサイズ。」

全長3380mmと短いクルマであるが、必要十分のラゲッジスペースを持っており、定員乗車時でもビールの瓶ケースを積むことが可能であった。

ちなみに、現行ワゴンRの全長は3395mmであり、「初代シティは現代の軽規格のクルマよりも短かかった」という事実が、ここに判明した。

私はここで、どうしても、トヨタiQのことを思いだしてしまう。あのクルマ、「全長3m以内」にこだわり過ぎて、少なくとも日本国内では「誰が何のために使うクルマ」なのか、意味不明になってしまった。

このシティやワゴンRの方が、「iQよりもずっと偉い」と、気弱に、思う。

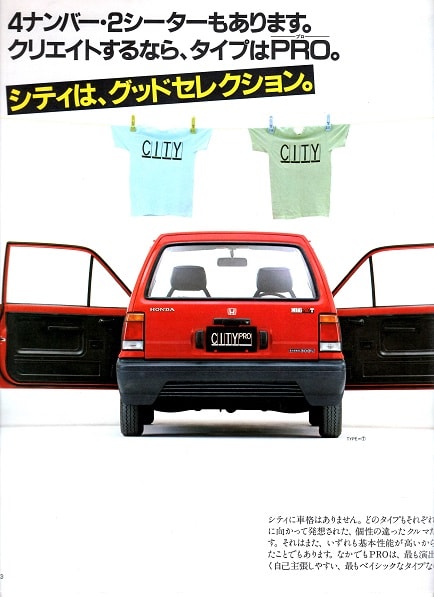

「シティは、グッドセレクション。」

「プロ」と呼ばれる4ナンバーのバンを持っていたのは、ホンダの商用車ラインナップ拡充のための、苦肉の策だったのだと思料される。

エンジンはデチューンされ、ブレーキは「真空倍力装置」を省き、タイヤは145R12-6PRLTという「軽トラック規格」となる。

この、シティ・プロ。果たして、存在した意味は、あったのだろうか。謎である。

「モトコンポは、トラバイ。」

シティのラゲッジスペースに収納出来るバイク「モトコンポ」。

こういった芸当ができるのも、バイクメーカーでもあるホンダならではだと、いえましょう。

まあ、現実として、クルマにバイクを積むことのメリットがどれだけあったのかは、未知数だったかもしれませんが・・・

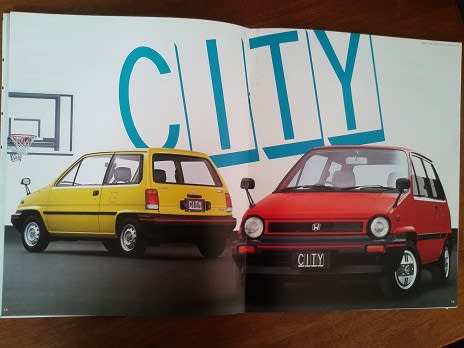

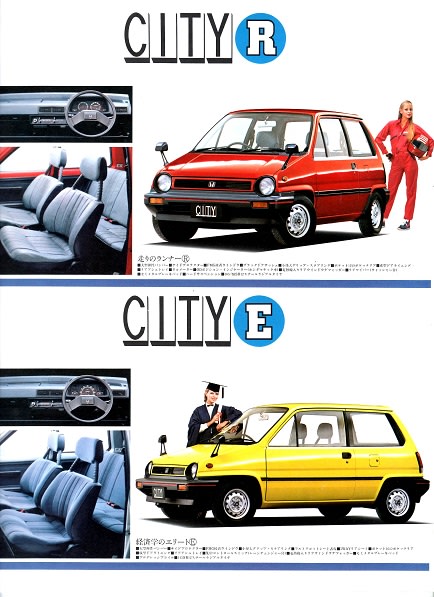

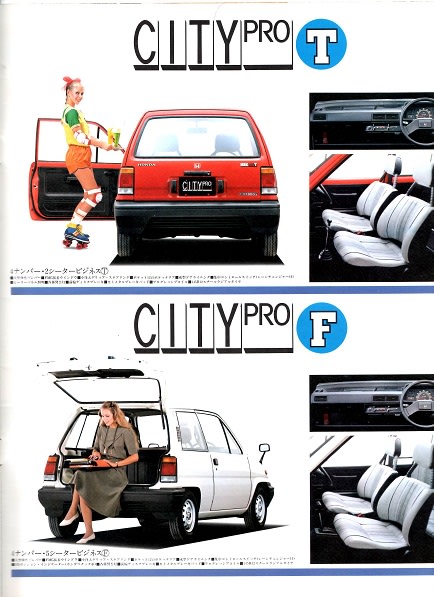

バリエーションは、4つ。

「走りのランナー」R。

「経済学のエリート」E。

「4ナンバー・2シータービジネス」T。

「4ナンバー・5シータービジネス」F。

装備を比較すると、タコメーター・フットレストが装着されるのは「R」のみだが、いわゆるポケッテリアというか収納関係は「E」のほうがむしろ充実している。

フロントシートベルトがELR付になるのは「E」のみだが、リアワイパーが付くのは「R」のみ。

「E」と「R」の、どちらのグレードが上なのかは、ユーザーの考え方次第ということになる。

この辺のセンスは、なんとも、ホンダらしい部分だったと言えましょう。

「R」(5MT)の全長×全幅×全高は3380mm×1570mm×1470mmで、車両重量は驚愕の665kg!

ちなみに、現行フィットのそれは3955mm×1695mm×1525mmの1080kg。

軽自動車のN-WGNが3395mm×1475mm×1655mmの830kgである。

1980年代と現代では、衝突安全に対する考え方の違いも大きいのだろうが、それにしても、初代シティは、軽い!

現代の技術で初代シティのようなディメンションのクルマを造ったら、相当いいクルマになるような予感がするのだが・・・そんなクルマの登場を、個人的には、熱望する。