今日は、台風直撃で大荒れの天気。午前中の東京地方。雨風が激しくなりました。

この地域もさぞかし・・・。先日の探訪記を続けます。

旧東海道の道に沿って建てられている住宅。松並木を借景として、なかなか趣ある静かな街並みになっています。

「国道1号線」と再び合流する、旧東海道・松並木の西のはずれ近くのお魚屋さん。お昼前、大勢のお客さんで賑わっていました。

「魚金」。店先には、地元の新鮮な魚の干物がずらり。

「東海道」。

「東海道」。現東海道に合流してしばらく進むと、「大磯駅入口」交差点。その先の左側にあるのが「延台寺」。

中央左の奥。

中央左の奥。元は「法虎庵」と称した虎御前の草庵。寺には曾我十郎の「身代わり石」とされる「虎御石」がある、とか。

「北組問屋場」跡。

「北組問屋場」跡。

「大磯宿小島本陣旧蹟」碑。

大磯宿には本陣が三ヶ所(小島本陣、尾上本陣、石井本陣)あり、脇本陣はなかった。

この「小島本陣」は、明治元年(1868年)10月9日、明治天皇の東京遷都にあたり、宿泊所になった、という。

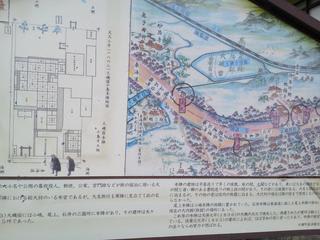

説明板。

説明板。大磯では、「東海道分間延絵図(寛永年間)と現在の図を重ね合わせた説明板が随所に立てられている。

その説明板がある「そば処 古伊勢屋」の古風な雰囲気。。

その説明板がある「そば処 古伊勢屋」の古風な雰囲気。。

「地福寺」境内にある「島崎藤村の墓」。梅の古木の下にあり、その左隣には静子夫人の墓。

「尾上本陣」跡。

「尾上本陣」跡。後に「大磯小学校」の旧敷地にもなった。

旅館「大内館」。左手奥に「土蔵造り」の建物が見える。

旅館「大内館」。左手奥に「土蔵造り」の建物が見える。「本陣」の一つ、「石井本陣」は、現在の「大内館」にあった、という。

「杵新」。

「杵新」。「大磯名物 西行まんぢゅう 虎子まんぢゅう」とあった。

日本橋まで68㎞。

日本橋まで68㎞。東海道を挟んで緑の地が「新島襄終焉の地」。旧東海道はその裏の道を通る。

明治の先覚的教育者新島襄は、1843年2月12日(天保14年1月14日)江戸神田の安中藩邸内で、藩主新島民治の長男として生まれた。

その当時は、近代日本の黎明期に当り、新島襄は憂国の至情抑えがたく、欧米先進国の新知識を求めて1864年(元治元年)函館から脱国して米国に渡り、苦学10年キリスト教主義教育による人民教化の大事業に献身する決意を抱いて1874年(明治7年)帰国、多くの困難を克服して、1875年(明治8年)11月29日京都に同志社英学校を設立した。

その後宿願であった同志社大学設立を企画して東奔西走中、病にかかり、1890年(明治23年)1月23日療養先のここ大磯の地百足屋旅館で志半ばにして47歳の生涯を閉じた。

徳富蘇峰の筆による碑が、かつての百足屋の玄関だったところに門下生によって建てられた。

その裏手(旧東海道沿い)には「南組問屋場」跡の説明板。

角のところに大きな碑。

「大磯照ヶ崎海水浴場」。旧東海道から左手に進む。

海岸への道の途中には、

「原敬 大磯別荘」跡。

「原敬 大磯別荘」跡。

「西湘バイパス」の下の歩道橋の向こうには海岸が広がる。間近に海を見るのは、今回が初めて。かつての「旧東海道」は、品川、横浜付近など東京湾沿いの道、海岸線に沿っていたが、今は、海は望むべくもなくなった。ここに来てやっと、という感じ。正面は「大磯港」。

左手に「照ヶ崎海岸」が広がる。

照ヶ崎海岸

明治18年(1885年)に初代海軍軍医総監・松本順の尽力により、東日本最初の海水浴場として開設された。