「安藤坂」を南に下る途中に、「萩の舎」跡の碑がありました。

萩の舎跡

塾主中島歌子(1844~1903)は、幼名を「とせ」といい、武蔵国入間郡森戸村(一説に江戸日本橋)で生まれた。夫である水戸藩士の林忠左衛門が天狗党に加わって獄死したため、江戸にあった実家の旅人宿池田家にもどった。その後歌子は、桂園派の和歌を加藤千浪に学び、実家の隣に歌塾萩の舎を開いた。

御歌所寄人伊藤祐命(すけのぶ)、小出粲(つぶら)の援助で、おもに上、中流層の婦人を教え、門弟1000余人といわれた。歌集『萩のしづく』などがある。明治36年(1903)、歌子の死去と共に萩の舎は廃絶した。

樋口一葉(1872~96)は、父の知人の紹介で14歳の時、萩の舎に入門した。明治23年(1892)18歳の時、内弟子となり萩の舎に寄宿したこともあった。 佐佐木信綱は、姉弟子の田辺竜子(三宅花圃)、伊東夏子と一葉の三人を萩の舎の三才媛と称した。一葉はここで歌作と歌を作るため必要な古典の読解に励んだ。田辺竜子の『藪の鶯』の刊行に刺激されて、近世・近代の小説を読み、半井桃水(なからいとうすい)に師事して、処女作『闇桜』(明治25年)を発表して、小説家の道に進んだ。

近くの牛天神北野神社(春日1-5-2)境内に中島歌子の歌碑がある。

文京区教育委員会 平成23年3月

足下のはめ込み。 「安藤坂」の反対側から。正面のビル付近か?

そのまま南下すると、道路は大きく右にカーブしていきます。その先は、「神田川」へ。古くは坂下のあたりは入江でした。

ただし、かつての「安藤坂」は左に直角に曲がってさらに右折して下がっていったようです。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。○が「北野神社」、中央の南北に通じる広い道が「安藤坂」。屈折している付近が「教育センター」あたり。

「教育センター前」の信号を左に曲がると、北野神社(牛天神)。その北側にある坂が「牛坂」。

牛坂

北野神社(牛天神)の北側の坂で、古くは潮見坂・蛎殻坂・鮫干坂など海に関連する坂名でも呼ばれていた。中世は、今の大曲(おおまがり)あたりまで入江であったと考えられる。

牛坂とは、牛天神の境内に牛石と呼ばれる大石があり、それが坂名の由来となったといわれる。(牛石はもと牛坂下にあった)

『江戸志』には、源頼朝の東国経営のとき、小石川の入江に舟をとめ、老松につないでなぎを待つ。その間、夢に菅中(菅原道真)が、牛に乗り衣冠を正して現われ、ふしぎなお告げをした。夢さめると牛に似た石があった。牛石これなりとある。と記されている。

文京区教育委員会 平成14年3月

当時、小日向台地の崖下は海(東京湾)だったようです。

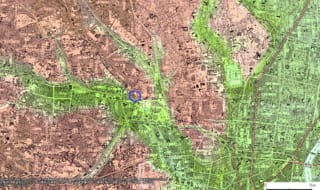

(「今昔マップ」より)青い○が北野神社。標高は21㍍で、後楽園付近は5㍍。現在の地図からも東京湾の入り江が深く入り込んでいたことが分かります。(緑色の部分が標高の低いところ。)

(「今昔マップ」より)青い○が北野神社。標高は21㍍で、後楽園付近は5㍍。現在の地図からも東京湾の入り江が深く入り込んでいたことが分かります。(緑色の部分が標高の低いところ。)坂の説明内容をもう少し詳しくふれると、

源頼朝が1184年東征の際にここの入り江の松に船をつなぎ波風が静まるのを待つ間、夢に菅神(道真)が牛に乗って現れ二つの吉事があると告げた。武運満足の後は社を営むべしとあり、夢から覚めると牛の形をした石があった。その後、頼家が生まれ、平氏を西に追うことができ、ここに社殿を造営した、と。(「文京区」HPより。)

けっこう急な坂になっています。南から上ってくる自転車の親子連れ、必死に声を掛けながらやって来ました。

板塀が続く家。

板塀が続く家。再び「安藤坂」に戻って坂を上がって行きます。「区立三中前」の信号を左折します。この高台一帯は三井家・財閥の敷地でした。突き当たりを左に曲がり、すぐ右に曲がります。

「川口アパートメント」。

「川口アパートメント」。この「アパートメント」こそ、知る人ぞ知る、劇作家、小説家の川口松太郎邸の広大な敷地を利用し、総工費7億円を費やして1964年(昭和39年・東京オリンピック開催の年)10月1日に開業した自宅兼デラックス賃貸及び分譲マンション。息子の川口浩が「川口アパートメント」の運営を行った。

このアパートメント(今で言えばマンション)の入居者として、1960年代には栗原玲児、藤村有弘、水谷八重子・水谷良重親子、1970年代に差し掛かる頃には加賀まりこ、安井かずみ、また1972年(昭和47年)より千葉真一・野際陽子夫妻が住んだことで知られる。

築50年。歴史と風格のある外観。公共住宅だったら取り壊され、今どきの高層建築物に建てかえられていそうな物件。ここは、そうできない地域だからこそ残っているのでしょうが。

しばらく行くと、「永井荷風生育地」の碑。

永井荷風(1879~1959)小説家、随筆家。本名壮吉。別号断腸亭主人など。

作品には『あめりか物語』、『腕くらべ』、『墨東綺譚(ぼくとうきたん)』や『断腸亭日乗(だんちょうていにちじょう)』などがある。

荷風は、明治12年(1879)12月、すぐ左の細い道の左側20番25号あたり(旧金富町45番地)で生まれた。そして、明治26年飯田町に移るまで、約13年間住んだ。

(その間1年ほど麹町の官舎へ)

明治19年には、黒田小学校(現区立五中の地)に入学し4年で卒業して旧竹早町の師範学校附属小学校に入った。

狐』(明治42年作)という作品に、生家の思い出がつづられている。

「旧幕の御家人ごけにんや旗本の空屋敷が其処此処そこここに売り物になっていたのをば、其の頃私の父は三軒ほど一まとめに買ひ占め、古びた庭園の木立をそのままに広い邸宅を新築した。・・・・・・」

小石川は、荷風の生まれ育った地で愛着が深く、明治41年に外国から帰ってくると、このあたりを訪ねて『伝通院』を書いた。

「私の幼い時の幸福なる記憶も此の伝通院の古刹を中心として、常に其の周囲を離れぬのである・・・・・」とある。

文京区教育委員会 平成5年3月

「永井荷風生育地跡」付近。

「永井荷風生育地跡」付近。「本田労働会館=本田技研労働組合の会館」前を通っていくと、突き当たりが坂道になります。

金剛寺坂

江戸時代、この坂の西側、金富小学校寄りに金剛寺という禅寺があった。

この寺のわきにある坂道なので、この名がついた。小石川台地から、神田上水が流れていた水道通り(巻石通り)に下る坂の一つである。

この坂の東寄り(現・春日2-20-25あたり)で、明治12年に生まれ、少年時代をすごした永井荷風は、当時の「黒田小学校」(現在の旧第五中学校のある所、昭和20年廃校)に、この坂を通ってかよっていた。

荷風は、昭和16年ひさしぶりにこの坂を訪れ、むかしを懐しんでいる様子を日記に記している。

東京都文京区教育委員会 平成元年 3月

坂は南(神田川方向)に下って行きます。東京メトロ丸ノ内線を跨線橋で越えます。

丸ノ内線は「後楽園」駅と茗荷谷駅の間は地上を通ります(四谷駅は地上ホーム、またお茶の水付近では神田川を鉄橋で)。地下鉄路線として何カ所か地上部分があります。

ぶつかった道路は「水道通り(巻石通り)」。旧神田上水路跡の道です。

「神田上水路」。

「神田上水路」。この道はすでに探索し、紹介済みです(2013・10・3、4)。どうして「巻石通り」と名づけられたのかにも、ふれてあります。

今度は、水道通り(巻石通り)から「小日向台地」上へ向かって坂道を上ります。