静岡県内の4つの大きな川。「富士川」「安倍川」「大井川」と越えて来て、残された「天竜川」を越えると浜松。

県道を西に進む。しばらく行くと、右手にあるのが、「宮之一色一里塚」跡。江戸・日本橋から数えて63里目。

しだいに天竜川の土手が見え隠れしてくる。

いよいよ「天竜川」を渡る。

橋の途中でちょうど「(日本橋から)250㎞」ポスト。

渡り終えると、橋の左手のたもとにある小公園(休憩施設)。

「舟よりあがりて建場の町にいたる。此処は江戸へも六十里、京都へも六十里にて、ふりわけの所なれば中の町といへるよし」-東海道中膝栗毛-

やはりこの辺りが「どまん中」ということになるようだが・・・。

土手を降りて河川敷に出て、対岸を望む。

「六所神社」から右に曲がって、東海道を西に向かう。

伊豆石の蔵。

細い道を横切ると、「軽便鉄道軌道跡」。

南側。 北側。

しばらく進んで、県道312号と合流。その付近、右手のフェンスの中に、「安間(あんま)一里塚」跡の標柱。

「国道一号線」のガードをくぐって進む。しばらくすると、東海道名残の松並木。

右側は「浜松アリーナ」。その前に広重の浮世絵。

「子安」交差点で通称「自動車街通り」という国道152号線と合流し、地下道を通って反対側に出る。しばらくは「国道152号線」を行く。

琵琶橋。

正面奥が「アクトタワー」。

正面奥が「アクトタワー」。「馬込一里塚跡」。

この先の「馬込橋」が浜松宿の東の入口にあたる。

《29 浜松》(2015.4.02~掲載)

「馬込橋」には、浜松宿の東木戸が置かれていた。ここからが浜松宿内。

江戸から京との中間に位置して、名実共に関東・関西の中間地域として存在していた。天保年間には本陣が6軒、旅籠が94軒もあり、遠江国・駿河国を通じて最大の宿場。

しかし、現在、当時を偲ばせる史跡はほとんどなく、説明板等で当時のようすをイメージするのみ。その理由の最大なものは、第二次世界大戦における米軍による空襲によってほぼ壊滅的になったこと。著名な公共建築物や公共施設、商店、住宅、工場の大部分は焼失または倒壊した。

その罹災面積は旧市内で6.90km2、罹災戸数3万1,000戸、罹災人口12万人に及んでいる。

こうして廃都と化した浜松だったが、その後、急速に復興し、今や静岡市をしのぐ勢いで発展している。歩いてみても、静岡市と肩を並べる「繁華街」という印象。

出世大名家康くん。(今年のゆるキャラ優勝)

「板屋町」交差点から「遠州鉄道」のガードをくぐり、そのまま賑やかな通りを進む。「連尺」交差点を左折し、ここから「国道257号線」を進む。

ここからが浜松宿の中心地。但し、史跡それ自身はなくて(上記の理由による)、そのあった場所に解説板が置かれ、詳しく説明がある。

成子交差点で国道から右に曲がり、その先の交差点を今度は左に。この付近が「桝形」なのか? 「浜松宿」ともお別れ。

そのまま道なりに進み、東海道本線のガードをくぐり、「国道257号線」へ。そこは、「八丁畷」。幅の広く長い直線道。1時間近く歩くと、「高塚駅入口」交差点。道が二手に分かれ、国道から離れて右の道を行く。西日を浴びて、直線道路をただひたすら歩くのみ。

「旧東海道」歩きのうちでは、車の往来の激しいひたすら道路を歩いた、ということで、この区間が一番しんどかった。

JR「舞阪」駅からすぐ行く手にあるのが「松並木」。

左側の歩道沿いに東海道53次の各宿場のプレートが安藤広重の53次の浮世絵をレリーフにして、順番に並んでいます。

広重の浮世絵の大きなレリーフ。

東海道五十三次之内 舞坂 今切真景 / 歌川 広重 (「知足美術館」HPより)

松並木の最後の地点には金色の小僧像。

《30 舞坂(2015.4.26~掲載》

史跡「見付石垣」。舞坂宿の東はずれに位置する。

史跡「見付石垣」。舞坂宿の東はずれに位置する。宿内に入ってすぐに、「常夜燈」と「一里塚跡」碑。

日本橋から68里目。

宿内に入ると、今でも古い町並みの雰囲気が残っている。見付石垣から渡船場の雁木(がんげ)まで約800㍍。

振り返って宿内を望む。 前方は浜名湖。

右手のところに、「本陣跡」碑。

そしてそのすぐ近く、左手に「脇本陣」跡。

坪庭から奥を望む。

坪庭から奥を望む。 上段の間。

上段の間。2階から「東海道」・宿内を望む。

灯台。

灯台。昔はここから対岸の新居関まで船で渡った。

右手に見えるのが「魚市場」。

現代の足・鉄道を使って対岸の「新居町」へ移動することにした。そこで、浜名湖沿いに歩いて、JR「弁天島」駅を目指す。

途中にあった北雁木跡。

目の前には広大な海の風景が展開している。穏やかな内海。

遠くの橋脚は「浜名バイパス」。 大正期のようす(「知足美術館」HPより)。

しばらく岸壁で眺めたあと、「弁天橋」を渡って弁天島に向かう。

境内にある「正岡子規句碑」。

境内にある「正岡子規句碑」。天の川 濱名の橋の 十文字」

その先で「国道1号線」に合流し、JR「弁天島」駅へ。一駅先・「新居町」駅まで乗車。電車に乗らずに歩けば、約40分(3㎞ちょっと)かかる。電車の乗車時間は約3分。

《31 新居(2015.4.28~掲載》

「新居町」駅近くの公園に種田山頭火(たねださんとうか)の句碑。

浜名街道 水のまんなかの道がまっすぐ 山頭火

浜名街道 水のまんなかの道がまっすぐ 山頭火道筋には関所、宿場町を意識した建物が目立つ。

新聞販売店。 お蕎麦屋さん。

そして、右手の敷地に「新居関所」の堂々とした建物が。観覧料:410円(旅籠紀伊國屋資料館とセットで)

大正期のようす(「知足美術館」HPより)。

新居宿が他の52の宿場と大きく違うところは、「関所」と「渡船」の2つの役割を持っていたところ。現在、関所前まであった海は埋め立てられて、宿場の雰囲気は失われてしまったが、当時は目の前まで浜名湖が広がっていて、舟は直接、関所に接岸した。

実物大の役人達。武器の展示も。

「渡船場(復」元)。

「渡船場(復」元)。大御門。

大御門の枡形には新居宿の高札場。

「旅籠 紀伊国屋資料館」。

江戸時代中期より昭和30年代に廃業するまで約250年にわたり旅館業を続けていた。

2階からの眺め。

2階からの眺め。当時の旅の様子なども資料として展示されている。

西に進むとT字路。その正面にあるのが、「飯田武兵衛本陣跡」。そこを左に曲がる。その先に疋田八郎兵衛本陣跡。

そのすぐ先には寄馬跡。さらにしばらく行った左手には、「新居一里塚跡」。ここが日本橋から69里目。

その先で東海道は右に曲がる。

さらに左に曲がると、「棒鼻跡」碑。

ここで、新居宿ともお別れ。

宿場と宿場の間の街道は、今では(昔も? )ひたすら歩く場合が多い。今回の「浜名旧街道」もしばらく単調な道筋。しかし、松並木が続き、周囲も視界が広がるなど、次の一里塚まで約1時間の道のりもそれほど苦ではない。

「国道1号線」との交差点「橋本」。「新居宿加宿」とあるので、このあたりも宿場町が形成されていた。「国道1号線」をしばらく進み、「橋本西交差点」を右に入る。

この付近のようす。

この付近のようす。ここからが「浜名旧街道」。道の南側に松並木がつづく。この「旧東海道」、大正時代からは「国道1号線」として重要な道路として存在していた。しかし、江戸時代からあった松並木は、昭和50年代に発生した全国的な松くい虫の被害によって、この街道の松も全滅してしまう。そこで、昔の面影を再現すべく昭和62年に植栽・復元したもの。

左手には、田畑が広がる。

現在の「国道1号線」と比べて、車の通りも少なく、自然なカーブの中で、のんびりと田園風景を楽しみながら歩くことができる。

大きな石碑。 藤原為家と阿佛尼の歌碑。

松並木の先に立場跡。

《32 白須賀(2015.4.29~掲載)

現在の町並み。

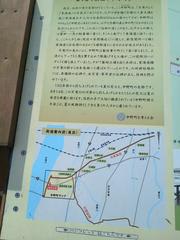

現在の町並み。 「白須賀宿」の案内図。

「白須賀宿(しらすかしゅく、しらすかじゅく)」は、東海道五十三次の32番目の宿場。現在の静岡県湖西市白須賀。遠江国最西端で、静岡県最西端の宿場町。

しばらく進むと右手の民家の前に、「一里塚」と「高札場」跡の石碑と説明板。ここが日本橋から70里目。

「潮見坂」に向かう。

右手へ。

右手へ。急坂をしばらく上って振り返ると、家並みの向こうに海が見える。海(潮)が見えるから、「潮見坂」。ここからは遠州灘だけではなく、富士山も見えたそうだ。

現在のようす。 大正期のようす(「知足美術館」HPより)。

けっこう急な上り坂。

振り返る。

振り返る。 「潮見坂」説明板。

「潮見坂」説明板。坂を上りきったところに「おんやど白須賀」。東海道宿駅開設400年を記念して設置された施設で、史跡のパネルなどが展示されている。

眺望が開けて、遠州灘が遠くに。

安藤広重の絵もこの辺りからの眺望だろうか?

東海道五十三次之内 白須賀 汐見阪図 / 歌川 広重

関西から下る人は汐見阪で初めて海を見るという。汐見阪を大名行列が通っている。画面の左右にバランスよく坂や松が描かれている。その間に藍をぼかした遠州灘を描くという見事な構図である。

(「知足美術館」HPより)

「曲尺手(かねんて)」。

「曲尺手(かねんて)」。注:「曲尺手(かねんて)」直角に曲げられた道のことで、軍事的な役割を持つほか、大名行列同士が、道中かち合わないようにする役割も持っていた。

「本陣跡」。

「本陣跡」。 「脇本陣跡」。

「脇本陣跡」。 問屋場跡。

「火除け地跡」碑。

「火除け地跡」碑。右手の角には、「高札場跡」碑。

いよいよ静岡県(遠江国)と愛知県(三河国)との県(国)境に近づいてくる。静岡県最後の宿場・白須賀宿内を振り返る。

正面の、緩やかな坂を上がっていくと、国道42号線に合流し、静岡と愛知との県境となっている小さい川を越す。

北側。右が静岡、左が愛知。

北側。右が静岡、左が愛知。

手前が「静岡県」。 その反対側が「愛知県」。

愛知県内、最初の市は豊橋市。突き当たりの「一里山東」交差点で、で国道1号線と合流して「名古屋・岡崎」方面に進む。

しばらく行くと、右手にこんもりとした緑の一角が見えてくる。

「一里山一里塚」。日本橋から71里。

「国道1号線」を西に向かって歩く。右手は畑が続き、遠くには大きな工場などが。かつての東海道を拡幅整備したような印象の道。緩やかなカーブと緩やかな下り坂。交差点の地名も「三つ坂」とか「茶屋ノ下」、「元屋敷」など古い地名のよう。広くて上下線分離の国道、ひっきりになしに大型車が歩道をかすめるように通り過ぎて行く。

1時間ちょっと歩き、「二川ガード南」の交差点を右折して、新幹線のガード下をくぐって反対側に向かう。

左手に「東海道」の標識。

小さな橋を通り、東海道本線の踏切を渡り、すぐ左に曲がる。

小さな橋を通り、東海道本線の踏切を渡り、すぐ左に曲がる。《33 二川(2015.5.02~掲載)》

この辺りから「二川宿」に入ることに。道なりに進むと右手の建物(「二川宿案内所」になっている)の角に一里塚。江戸・日本橋から72里目にあたる。

宿内のようす。

宿内のようす。

格子戸のおうちが並び、情緒豊かな落ち着いた雰囲気の町並み。

「東駒屋」と表示された古い建物の前に「曲尺手」。

かつての旅籠屋の屋号。

かつての旅籠屋の屋号。左手に大きな「二川宿本陣」。

豪壮な建物。ちょうど五月人形展~端午の節句~を開催中。明治から平成のさまざまな五月人形や兜飾り、金太郎や鯉のぼりなどが各部屋に所狭しと飾られ、展示されている。

街道側の門をくぐった正面の雰囲気。

上段の間。 裏庭。

本陣のすぐ先が、少し「曲尺手」(鈎の手)になっていて、そこに「高札場跡」碑。

道が広くなるところで宿場は終わりに。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます