そのまま「城山公園」に沿ってカーブする広い道(バス通り)は行かずに、公園入口手前の左手の狭くまっすぐな道が旧東海道。少し間違えやすいので注意が必要でした。

一人の青年がしきりにその分岐点のところで、手元の地図らしきものと辺りを見回して確認していました。そして、おもむろに左の道をずんずん歩いていきます。「旧東海道探索」の同好の士かと思い、その後をついて行って正解でした。

しかし、しばらく歩きながら川を眺めたりしているうちに、その青年の姿を見失いました。その人は、ただ「城山公園」近くにある目的地を確認していただけなのかもしれません。でも、助かりました。

ほとんど車も人も通らない住宅地の中を進む道。

「不動川」(「葛川」水系)を渡る。

「不動川」(「葛川」水系)を渡る。緩やかな上り坂。この道でいいのか不安になりそう。

ゆっくり上がっていくと、民家前の舗装道路。足下にこんなプレートが。

「江戸から十七里」。ここが日本橋から17番目の一里塚があった辺り。

「江戸から十七里」。ここが日本橋から17番目の一里塚があった辺り。

敷地の一角にあった道祖神。西方を望む。

来た道を振り返る。静かな住宅街。

道が再び「国道1号線」に近づいていく。その手前の緑地帯。

「国府本郷の一里塚」碑と説明板。

・・・17番目の一里塚が国府本郷村地内にありました。国府本郷の一里塚は実際にはここより約200mほど江戸寄りに位置していました。塚の規模は不明ですが、東海道をはさんで左右一対の塚の上には、それぞれ榎が植えられていたようです。

この国府本郷村の一里塚は、東海道の記憶を伝えるために、平成14年の東海道シンポジウム大磯宿大会を記念して築造したものです。

これで、先ほどの道路に埋め込まれていた「江戸から十七里」プレートが本来の位置だったことがわかります。

現東海道と旧東海道との間にある緑地帯。右が現東海道。

現東海道と旧東海道との間にある緑地帯。右が現東海道。しばらくは旧東海道は、国道1号線と平行に進みます。

道祖神。

来た道を振り返る。右が現東海道、左が旧東海道。

こうして再び合流します。そして、ひたすら「二宮」を目指して歩くことに。

左手奥の海岸に有名な?「大磯ロングビーチ」があります。聞いたことがあるだけで、来たことはない。

施設内マップ(公式HPより)。かなり広いんですね。

施設内マップ(公式HPより)。かなり広いんですね。

街道沿いには、平屋つくりで道路側の間口を広く開けたかたちをした家屋(商家のなごり?)がまだ残っている。

松並木が再登場して、「二宮」に入る。

「潮海の名残」。

「潮海の名残」。「葛川」に架かる橋のたもとにあった標識。ここまで潮の満ち引き(浜辺)があったということに。

「葛川」。「大磯ロングビーチ」の北側を流れ、相模灘に注ぐ。

「葛川」。「大磯ロングビーチ」の北側を流れ、相模灘に注ぐ。 「日本橋まで73㎞」。けっこうやってきました。東海道はまだまだ続きますが、今回はここまで。

「日本橋まで73㎞」。けっこうやってきました。東海道はまだまだ続きますが、今回はここまで。 来た道を振り返る。

来た道を振り返る。 現在(「今昔マップ」より)。赤い○のところが、旧東海道。現東海道の北側をしばらく並行して進む。

現在(「今昔マップ」より)。赤い○のところが、旧東海道。現東海道の北側をしばらく並行して進む。 大正時代(「同」より)。「一里塚」付近にひとまとまりの集落が確認できる。

大正時代(「同」より)。「一里塚」付近にひとまとまりの集落が確認できる。 二宮駅前ロータリーにある「ガラスのうさぎ」像。

二宮駅前ロータリーにある「ガラスのうさぎ」像。 説明碑。

説明碑。太平洋戦争終結直前の昭和二十年八月五日 ここ(国鉄)二宮駅周辺は艦載機P51の機銃掃射を受け 幾人かの尊い生命がその犠牲となりました

この時 目の前で父を失った十二歳の少女が その悲しみを乗り越え けなげに生き抜く姿を描いた戦争体験記「ガラスのうさぎ」は 国民の心に深い感動を呼び起こし 戦争の悲惨さを強く印象づけました

この像は私たち二宮町民が 平和の尊さを後世に伝えるために また少女を優しく励ました人たちの友情をたたえるために 多くの方々のご協力をいただき 建てたものです

少女が胸に抱えているのは 父の形見となったガラスのうさぎです

ここに平和と友情よ永遠に

昭和五十六年八月五日 「ガラスのうさぎ」像を二宮駅に建てる会

以下は、「神奈川新聞」の記事。

平和の尊さを後世に伝えようと、JR二宮駅南口に建立された「ガラスのうさぎ像」に1日、色とりどりの千羽鶴約11万7千羽が飾り付けられた。作業をした町民らはあらためて、戦争のない平和な世界に思いをはせた。15日まで飾られている。

終戦直前の1945年8月5日、同駅近くで米軍機による機銃掃射があり、児童文学作家・高木敏子さんは目の前で父を失った。ロングセラー「ガラスのうさぎ」はその体験を基にした児童文学で、作品にちなんだ像は町民の寄付などで81年に建立された。

千羽鶴の飾り付けは、建立30年を記念して2010年にスタート。折り鶴は7月1~18日の期間、町内だけでなく藤沢や横浜などからも持ち寄られた。それぞれに糸を通して束にする作業は4日間ほど、町民有志が集まった「ガラスのうさぎ像を千羽鶴で飾りましょう実行委員会」(萩原弘子委員長)のメンバーらが担った。

この日、メンバーらは運び込んだ千羽鶴を像周辺へ飾り付け。細かく丁寧に折られた鶴がびっしりと集まった束もあり、作業の手をしばらく止めて「本当にきれいね」などと話していた。萩原委員長は「今は一見平和な世の中で、平和の大切さを忘れてしまいがち。ガラスのうさぎ像を通して、この小さな町から大切さをアピールしたい」と話していた。

・・・

(2014/8/2)

(

HPより)

HPより)次回は、小田原宿へ。

「旧島崎藤村邸」。

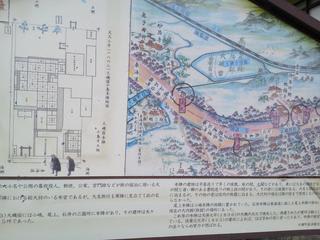

「旧島崎藤村邸」。 前の緑地にある案内板。

前の緑地にある案内板。 HPより)

HPより)

離れ。

離れ。 「上方見附」跡。

「上方見附」跡。 バス停「統監道」。

バス停「統監道」。

「東海道松並木」。

「東海道松並木」。  解説板。

解説板。 「こゆるぎの浜」への案内板に誘われて向かったが、「西湘バイパス」を地下道でくぐったその先だったので、断念。

「こゆるぎの浜」への案内板に誘われて向かったが、「西湘バイパス」を地下道でくぐったその先だったので、断念。

松涛庵。お蕎麦屋さん、ここでお昼のお蕎麦。

松涛庵。お蕎麦屋さん、ここでお昼のお蕎麦。

「日本橋から69㎞」との標識。

「日本橋から69㎞」との標識。 「伊藤公滄浪閣之旧蹟」。

「伊藤公滄浪閣之旧蹟」。

「関東ふれあいの道―大磯高麗山コース―」。

「関東ふれあいの道―大磯高麗山コース―」。

「県立大磯城山公園」。

「県立大磯城山公園」。

「大磯港」防波堤より平塚方向を望む。

「大磯港」防波堤より平塚方向を望む。 「高麗山」に続く大磯の山並みを望む。

「高麗山」に続く大磯の山並みを望む。 江ノ島(↓)を望む。

江ノ島(↓)を望む。

「松本先生謝恩碑」(犬養毅 題)。

「松本先生謝恩碑」(犬養毅 題)。 「海水浴場発祥の地」

「海水浴場発祥の地」

HPより)

HPより) 「アオバト」の集団飛来地としても有名。アオバトは海水を飲むらしい。

「アオバト」の集団飛来地としても有名。アオバトは海水を飲むらしい。

正面のお堂は、「円位堂(西行堂)」。

正面のお堂は、「円位堂(西行堂)」。

「鴫立沢」標石。

「鴫立沢」標石。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。右下、岩礁のある付近が「照ヶ崎海岸」。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。右下、岩礁のある付近が「照ヶ崎海岸」。

1970年代のようす(「同」より)。

1970年代のようす(「同」より)。 現代。(「今昔マップ」より)。

現代。(「今昔マップ」より)。

「東海道」。

「東海道」。 中央左の奥。

中央左の奥。 「北組問屋場」跡。

「北組問屋場」跡。

説明板。

説明板。 その説明板がある「そば処 古伊勢屋」の古風な雰囲気。。

その説明板がある「そば処 古伊勢屋」の古風な雰囲気。。

「尾上本陣」跡。

「尾上本陣」跡。 旅館「大内館」。左手奥に「土蔵造り」の建物が見える。

旅館「大内館」。左手奥に「土蔵造り」の建物が見える。

「杵新」。

「杵新」。 日本橋まで68㎞。

日本橋まで68㎞。

「原敬 大磯別荘」跡。

「原敬 大磯別荘」跡。

「平成の一里塚」。橋のたもとに設置されている。あちこち作られているわけでなく、ここだけの感じ。紛らわしくなってしまいそうだが、そういえば「茅ヶ崎」にもありました。ただし、もともとあった一里塚跡のほぼ反対側の交差点に。

「平成の一里塚」。橋のたもとに設置されている。あちこち作られているわけでなく、ここだけの感じ。紛らわしくなってしまいそうだが、そういえば「茅ヶ崎」にもありました。ただし、もともとあった一里塚跡のほぼ反対側の交差点に。 左手の山が「高麗山」。その山麓にあるのが「高来神社」。明治の廃仏毀釈で神社として成立。音では「こうらい」だが、読みは「たかく」と。

左手の山が「高麗山」。その山麓にあるのが「高来神社」。明治の廃仏毀釈で神社として成立。音では「こうらい」だが、読みは「たかく」と。 日本橋から66㎞。

日本橋から66㎞。 国道1号沿いに残された藁葺き屋根の家。

国道1号沿いに残された藁葺き屋根の家。 小さなお堂。「虚空蔵」。

小さなお堂。「虚空蔵」。 右に入る道が「化粧(けわい)坂」。こちらが、旧東海道。

右に入る道が「化粧(けわい)坂」。こちらが、旧東海道。

「一里塚」跡。

「一里塚」跡。 海側(左手」が小高くなっていたので、行ってみたが特になし。そこから街道を見おろす。

海側(左手」が小高くなっていたので、行ってみたが特になし。そこから街道を見おろす。 「安藤広重・東海道五拾三次之内・大磯『虎ケ雨』」。

「安藤広重・東海道五拾三次之内・大磯『虎ケ雨』」。 説明板。

説明板。

「大磯八景の一 化粧坂の夜雨〕の碑。

「大磯八景の一 化粧坂の夜雨〕の碑。 化粧坂を振り返る。

化粧坂を振り返る。 小休止。

小休止。