人間は目からの情報が圧倒的と言われるが、

言葉で説明してもわからないことが、図(絵)を使うと簡単にわかることがある

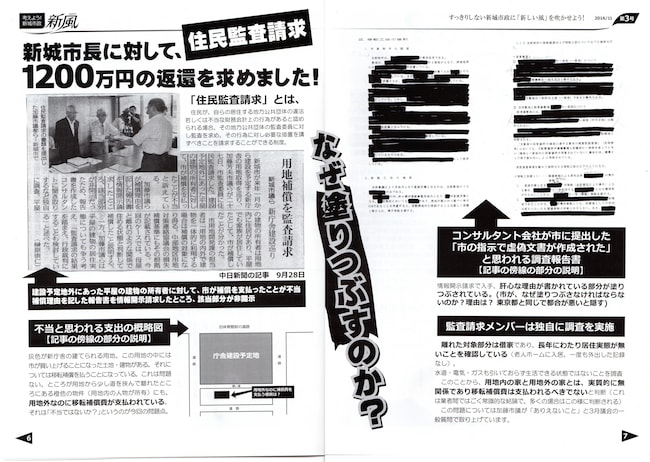

ここ数日取り上げている新城市の「住民監査請求」のこと

新聞を読んだ?と尋ねても、読んだがサラッと読み飛ばしたり

何が問題なのかわからない人が少なくなかった

そこで、図を書いて説明したら、そうなのか!

と瞬時に理解してもらえたので、ここでも概念図で簡単な説明を

合わせて加藤市議の一般質問も混じえて取り上げる

まずは新城市の住民監査請求に上がっている物件の概念図

個人情報とかプライバシーの問題が有るのでごく大雑把なものになっています

灰色が新庁舎の建てられる用地。この用地の中には市が買い上げることになった土地・建物がある。それについては移転補償を払うことになっている。これは問題ない。ところが用地から少し道を挟んで離れたところにある橙色の物件(用地内の人物が所有)も、用地外なのに移転補償費が支払われている。

それは不当ではないか?というのが今回の問題点。

何度か加藤市議の一般質問を紹介したが、これは長いし法律的な言葉が並んでいるので、かいつまんで(一部抜き出して)紹介すると

その前にまず、この橙色の物件の調査自体が灰色の部分と同時ではなく後で行われている。まずはこのことについて質問している

抜粋

加藤市議1点目は調査ですね、なぜ調査を、当初の発注工事の設計の中にはその部分入ってなかったはずなんですね。あくまでも、事業地内の委託設計だった。資料要求したのを見るとね。で、後日というか。年があけてから現場のほうへ入られたというか、調書の中で見るとそういう形になってくるんです。

ということは、当初入札にかけて発注した中には入ってない。けれども、年が明けた以降に、地区外の調査に入った。おかしいと思いませんか。

それに対して行政の答弁は

当初関連がなかったと思われた建物に関しましても、生活の中で関連性があったということになれば、追加で調査する場合もございます。

再び加藤市議の質問

後からというのは、普通は設計を組む場合は当然担当者としては、それと地区の内外にわたる地権者とも当然これ折衝というか、話し合いをした上で組んでるはずなんですよね。そんなの最初からわかってるはずなんですね、もしあれだと。

だけど、突然、設計変更もせず調査に入るということはあり得ない話なんですよ。だから、最初に地権者からもうちゃんと地区内に、在住されてる方ならば、恐らくそういう方々と折衝して、話し合いをして、だからその時点、本来わかっていいはずですよね、もし追加調査が必要だってことが。それがそうではないんですよね、やり方として。どうも不可解なんですよ、そこのところが。

そしてこの後、物件の補償費の話題に続く(加藤市議の質問抜粋)

それで、今度費用のほうの話になります。調査は何にしてもそういうことで、追加でやったとしても、関連性があるから移転補償金も払ったということを、今答弁されましたけども、母屋と一緒の同世帯構成というのか離れならば、まだ多分構外再築ということですので、関連性が出てくるかなと思うんですけども、実態は借家なんですよね。で、住んでない。周りの人に聞いてもほとんどあそこは住んでいない。どこに関連性があったのか、補償金を1,000万円の余、払わないといけないと。これは、損失補償基準の中の精神から見ても反してることになりますし、それこそ逸脱した税金の使途になってしまいます。これが許されるなら、ほんとに税金のたれ流しになってしまいますよ。

そこでちょっとお聞きしますけども、この関連性があるというのは市が独自で認めたのか、相手側というか地権者側からの要求によってそうなったのか。

行政の答え

調査をしまして、個人の事情はそれぞれお伺いした上で、市が全て判断するのではなくて、委託した、それぞれ資格を持った補償コンサルが法律に当てはめて積算を行いますので、そこで一連の生活、あるいは利用形態が認められたということで、その辺の説明を市も聞いて、補償対象とするものであります。

この後、いろいろやり取りが続くが、結論はコンサルタント会社が補償すべき物件の書類を提出したということ

よくあることだが法の解釈うんぬんで、曖昧なまま質問は終了。

そこでコンサルタント会社が、市に提出した書類(補償しても良いという理由が書かれた)を情報開示請求で、その理由を確認しようとした、ところが中日新聞の記事にもあるように、該当部分が非表示だったためにその理由はわからず。

一般常識とか社会通念上(同業者の)対象外と判断されるとは異なる判断をコンサルタント会社がしたが、その理由は教えてもらえない。

こうした場合どうするか?

その非表示の部分を読むことができようにするしかない。

その非表示の部分を読むことができる人とは、「監査委員」

つまりは「監査委員」の方々に非表示の部分をよんでもらって、いろんな調査をしてもらって、市の判断等が正しかったかどうかを審査してもらう、ということだ。(そのためには法的解釈の問題だけでなく双方の話を聴く事情聴取があるらしい)

ただし、独自調査をしたところ、コンサルタント会社が下した判断は、どう考えても無理筋ではないか(いろんな理由を想像しても)

というのが監査請求者の見解

新聞記事で完結にまとめられている記事も、具体的な内容は以上のこと。

この一連の流れで第三者や市民がどんな印象や感想を持つかわからない

しかし、ひとつ言えることは、知らないままに進んでしまっている事が

少なからずありそうなこと(東京のドタバタみたいに)

遠い東京のことを評論家風に話題にするのではなく

地元新城市でめったに行われない「住民監査請求」が起きたということに

関心をもってもらえると良いのだが、、

ところで、長く続く加藤市議の質問の具体的な解説(東入船3号線等の話)は機会があれば、いつか分かりやすく取り上げるかも。

ついでに、おまけとして何回目になるけど 加藤市議の一般質問の該当部分は⇒こちら

尚、自分の別のブログから内容はコピペしています

(知ってる人は違うネタでなくてすみません)