この本の帯には

「昨今、政治的状況や政治家の発言などがナチズムを連想させるという指摘が数多く

現在の日本はナチスが台頭していた頃のドイツに酷似していると言っても過言ではない

ワイマル共和国という民主主義国家から、なぜナチズムが生まれたのか?

それは今の私たちにこそ突きつけられている問だ」と記されている

この帯の言葉が常々の実感としてあったので、アマゾンで購入したのが

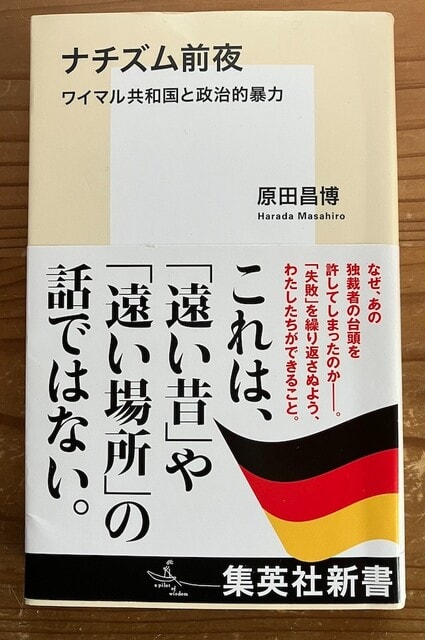

「ナチズム前夜 ワイマル共和国と政治的暴力」 原田昌博著

正直なところ、もう少し簡単に読めると思っていたし

ナチスはポピュリズムとプロパガンダによって容易に

あの地位を手にしたと思っていた

しかし、それは違った

日本語で書かれたこの本は一体誰が読むのだろう?

と思えるほどあの頃のドイツ国内の事情が詳細に書かれている

自分のような事情を知らない素人が手にすると

ここに書かれた事件や背景を知るだけで頭が混乱する

まずは正確な知識からスタートするという当たり前のことが

とても苦労が要求されるのだ

こんな時は、わからなくてもとりあえず読み進める

という手を取ることにしている(中断するのは悔しいので)

そして読む進める時は、出来事が進行している世の中の空気感を

想像力をもって味わうことにしている

すると、これらの出来事は、明治維新のころのざまざまな組織が

それぞれの考えのもとに覇権争いをしている姿に似ているような気がした

そして現在の日本においても、政権が少数与党になった中で

それぞれの党が存在感を得るために様々な案を提案することにとどまらず

組織同士の集合・離散を繰り返す姿を思い浮かべた

ナチスは一気に上り詰めたのではなく、初期は危険な存在として把握されており

ヒトラーは刑を受けて収監されてもいた

しかし、当時の政治的背景は圧倒的な与党が存在せず、第一次世界大戦の賠償で

国内に不満が蔓延していたときに、小さな政党同士の数確保に四苦八苦している

隙をついて、巧妙な戦術とイメージこまめな活動と(まだ読んでないが)暴力によって

あの状態を作り出したようだ

それぞれ党が連立を組む、そして挫折する

またもや別の連立を組む こうした繰り返しは日本でもありそうなことで

明治維新もおそらく詳しい研究者ならこうした出来事は多かった

と解説するに違いない(と思う)

政党間のこうした出来事は、現実世界で充分ありそうなことだけに

そのなかから異端のナチスが、ついには支持を受けるようになってしまった

というのは、ナチスが一気に上り詰めたと考えるよりももっと恐ろしい気がする

日本では天皇機関説事件が発生した後、一種の熱狂を背景に暴力が各地で行われ

ついにはそれに声をあげることもできなくなり、個人・家族が現実に生き抜く方法として

体制にながれる空気にしたがっていくことを選ぶようになった

暴力が物理的なものだけでなく、現実に死を招くこともある言葉も含めるならば

(兵庫県のあの事件)現在の日本は暴力が蔓延しているとも言える

人にはいろんあ意見があって、それぞれが個々の自由に任されるとしても

一つこのことだけは、個々のいろんな意見という言葉で終わらせてしまってはいけない

それは「戦争はいけない」ということ

これは誰にとっても同様な考えが必要だと思う

「戦争はいけない」とするならば、戦争が起きてしまった過去は

なぜ起きて起きてしまったのか?どうすればよかったのか?

今後どうすれば防ぐことができるのか

これは過去から学ぶしかない

つまりは、過去の出来事の真摯な追求や反省は絶対に必要だということ

しかし、その行為を一体誰が負うべきか?

庶民全体、庶民の代表としての政治家?

この本はまだ途中なので、最後まで読んだら違う考えに至るかもしれないが

現時点で、頭に浮かんだのはこういうこと

いつものまとまらない話