NHKの大河ドラマ、今年は合戦シーンがないから視聴率が低いとの声がある

自分はないからこそ安心して見られるのだが

世の中は自分と同じような人ばかりではないようだ

自分はゲームをしないが、チラ見するゲームは戦ってばかりいる様に

思えてしまう

戦いをしていない時は何かを破壊するような、、、

マイケル・ムーア監督の「華氏911」では経済的に恵まれない若者を

戦闘用のスタッフとしてリクルートし(ロシアも行っているようだが)

それから銃で相手を撃つ訓練をするシーンがあった

人を撃つという行為はそんなに簡単にできるものではないから

ただ指示通りの作業と思えるまで訓練しなければならないようだ

(アイヒマンもそうした人間の一人?)

そのシーンを見た時は気持ちが悪くなって吐き気すら覚えた

ゲームに対する違和感は、敵を倒すことが前提となっていることで

それが個人的にはとても嫌なことで

ドラゴンボールも初期のんびりしたキャラクター設定のほうが自分は良かった

人は闘争本能がDNAに繰り込まれているのだろうか?

湾岸戦争の時の一部の人間たちの高揚感とか戦略家たちのマニアックな解説

それらは気持ちの悪いものだが、いつか人はそれに慣れてしまう

結局のところ、実力(暴力)で誰かを支配するというのが現実的な社会なのだろうか

プーチンも習近平もミャンマーの軍事政権も、、頼るところは実力組織としての兵力

現実こそ大事で、お花畑を夢見ていても解決しない!と言われるが

そうした理想のない世界は情けない世界に思えてしかたない

ジョン・レノンの「イマジン」が理想主義的で無意味な歌と馬鹿にする人もいるが

そうしたことを訴える人がいなくなった世界はもっと怖ろしいと思う

報道の自由のランクが下がってきている

自由の問題だけでなく内容もお粗末になっていると思われる

少し前の岸田さんがフランスを訪問した時のNHKのニュースは

亡くなった鳥山明さんのドラゴンボール関連のグッズを首相に贈った

たったそれだけだったそうだ

将棋の藤井聡太氏の対戦のときのニュースは、いつもおやつとか食事が話題になる

一般人は将棋の中身は理解できないのでそれで楽しむしかない

それと似ていように思えるかもしれないが、それと上記の例とは少し違う

将棋の場合はYoutubeで内容を詳しく紹介するものがいくつもある

一般人が理解できようが出来まいが関係なく、分かる人ように

高度な説明が存在する

ところが、先の例では詳しい内容などは(あったとしても)結果の概略だけ

物足りないというより素人はわかりもしないのでこれ以上報道する価値がない

と送りてが判断しているように思えてしまう

つまりは視聴者の理解力はこんなもの!

とバカにされているのではないか

これは報道に限らずテレビ番組にも同じことが言えそうだ

テレビ番組表を見ると、「見なくてもいい!」

と自ら宣言しているような番組がいたるところにある

それは、視聴者はこんなところで喜ぶに違いないと

バカにされているような気さえする

最近では「パンとサーカス(スポーツ・オリンピック)で充分」

と見下されている気さえする

ということで、実は庶民はいろいろな権限とか発信力をもった連中から

バカにされているのではないか、、と思ったほうがいいような気がする

それには見ないという対抗策ではなく

「バカにするな」と口に出すという形で反抗すべきだと思ったりする

いろいろ頭に来ることが多いので、ちょっと毒づいてみた

少しいい話を!

先日、久しぶりに名古屋に出かけた年寄二人(72歳と80歳)

一人はトイカで切符なし、もう一人は現金で切符を購入して地下鉄に乗った

金山駅で降りる人が多かったのか、座席は2人分は空いていた

ただし離れた席で、二人は一人を挟んで座ることになった

その時、真ん中にいた人が二人が仲間連れと感じて

「かわりましょうか?」と言って、席を譲ってくれた

お陰で二人は隣同士で座ることができた

「ありがとうございます」

とお礼を言ったが、とてもいい気になれた

これと同じことが昨日もあった

予約した病院に出かけた我が家の二人

一緒に聞きたいことがあったので、中の待合室で待つことになった

この時も空いた席はあったが、二人は人を挟んで離れて座ることになった

この時も「かわりましょうか?」

との声で二人は並んで座ることができたし、おしゃべりもできた

こういうのは本当に良いな!と思う

ごく自然に当たり前のようにできる

それがとても嬉しくて、気持ちが軽くなる

こういう人が多くなれば、街頭演説に大音響で妨害をして

それを表現の自由などという人はいなくなると思う

つまりは、権利云々の問題ではなく品性とか自己コントロールの問題

自然発生的な親切ができない都会(?)は、どこかおかしいと

都会人自体が感じたほうが良いと思うこの頃

「嘘つき!」

思わずでてしまった言葉

視線の先には若い市の職員がいた

あまり取り柄のない自分だが、寝付きとか睡眠は同居人からも羨ましがられる

その自分が昨日は夜中に目が覚めてからなかなか二度寝ができなかった

原因は昨日の出来事のせいだ

2月程前のこと、新城市が約5億の金額で購入することになった土地の

引き渡し前のチェック(更地の状況、産業廃棄物の確認)に関する

全ての書類を情報開示で求めたことがあった

ところが期限内に手にした書類はA4用紙4枚のみ

これだけの金額の取引なのに確認の写真が一枚もない

用地開発課の人物も何故写真がないのだろう?

とのつぶやきもあったが、とにかく写真はないとのことだった

ところが数日前、更地の確認の写真は裁判の証拠品として提出されたのだった

それまではない!とされていた写真で

当然出てきたのは都合の良い写真だ(きれいに更地化されている)

そもそも現地確認の書類の情報開示を求めたのは

市議会議員が同様な現地確認をした時に、本来ならあるはずのない異物が

あちこちに見られたという声を数人から聞いていたからで

その実態を知るためだった

ないと言っていたものがあった

これはどういうことかと昨日会った時に思わず

「嘘つき!」と声にでてしまったのだった

彼は言い訳を始める

「情報開示の時はなかった

でも庁内でよく調べたら担当課以外の職員の個人のカメラの中にあった

だからあの時点ではなかったばかりではなく、制度的には所轄の課にはなかったということ」

素人には凄い言い訳に思えてしまう

情報開示の時なくてその後見つかったなら、その連絡があっても良いと思う

でも彼らは間違ったことはしていないと断言する

だが少し考えるとおかしなことに気がつく

担当する課の職員は現地の写真を撮らなかった(だから写真はなかったとする)

だが、現地に同行した関係ない課の職員は写真を撮った

普通なら、5億近い買い物なら、慎重にことを進めるのが当然で

自己を守るためにも担当課のスタッフは写真を撮るのは当たり前の行動のように思える

その証拠に関係のない課の人物でさえ気になって現地写真を撮っている

しかし担当課の人物は何故か写真を撮らなかった

この数日後、市議会議員の視察チェックがあり

彼らから更地の状況に対して苦情がなされている

一番責任があって慎重に行動すべきところに確認のための写真がなくて

単なる同行した人物のカメラには写真がある

の経緯には違和感を覚えるひとは多いと思われる

そしてこうした違和感は、この案件は異様に多い

不動産鑑定の比較した地区が、何故か新城市が一箇所、豊川市が三箇所

不動産鑑定料の見積もりは、不動産鑑定をしてから出ないとわからないという理由から

市には見積もりは提出していないが、市と委託契約をするときには

何らかの数字的な提示が必要で、それは市から不動産鑑定会社に売却希望価格を伝える

ことによって参考見積もりが出されたとしている

そのあらかじめ知ることになった売却希望価格は不動産鑑定に影響を与えていないか

これは大いに疑問だ

違和感はその他にも火事が発生して鶏舎や鶏糞が燃えてしまった(?)こともある

つまりはこうしたことが多すぎるように思えてしまう

市は委託業者と現実の世界ではしっかり打ち合わせをするようだ

それがはっきりしたのが先日の中日新聞の記事

そこでは豊橋市の市職員が無邪気にも

「今回のような報告書で業務委託業先に修正や削除を指示することは一般的にある」

との発言をしている

これは豊橋市だけでなく新城市も、おそらく他の地区でも同様と思われる

つまりは、市の意向を受け入れた結果を提出する傾向があるということだ

だが、それを証明するのはとても難しい

ところで市の窓口で「写真はない」と口頭で聞いただけで納得してではダメだそうだ

こういうときは「不在」と書かれた文書をもらうようにしないと

後々の例えば裁判のようなときに証拠にはならないそうだ

これは一つ賢くなったが、本来なら知らずに生きていけることなのに

と思ってしまう

それにしても、、、、

他人の(経済的な)成功を祝福するというのは思いのほか難しい

ちっちゃな人間との批判があるかもしれないが

素直な感覚としては取り残されたような気がしないでもない

ただ悔しさとか羨ましい気持ちを表に出すほど感情を

コントロールできないわけではない

彼らも必死に頑張った結果だ!

と自分自身に言い聞かせ、そこまで自分は頑張ったか?

と思うことにする

運という言葉があるが、確かにそういうものはあるかもしれない

とも思う

さだまさしの「無縁坂」の中にこんなのがある

「運がいいとかわるいとか 人は時々口にするけど、

そういうことって確かにあると あなたを見ててそう思う」

時間の経過は平等だ

偶然とか自発的に状況に対応していって、その結果が世間的に

成功者と言われることになっているのも運かもしれない

昨日、フト思い立ってある人物の名前をググってみた(I Y)

名前で検索可能となれば、その時点でそれなりの社会的に存在価値のある人物

ということになる

検索は、昔見た面影がある写真と共に現在のポジションが出てきた

「彼女、あれから自分の信じる道を進んで、ここまでなったんだ」

彼女は自分の会社の代表者になっていた

この結果を羨ましいとは思わなかった

むしろ良かった、、と祝福したい気分だった

中国に留学して時を過ごし、それを終えたら経験を活かす仕事について

またもや勉強をし直してステップアップして、、、

あのような性格とか生き方をしている人がうまく行っている

それは多少の嫉妬もありながら良いことだと思う

もう一人そう言う人(女性)を知っている

仕事の関係で何度か話したことのある人で

育ちの良い、素直で、ちょっとチョンボしがちな明るい人だった

彼女も今は自分が好きだったチョコレートに関することで

独自のポジションを確立している

成功する人は今でも素直なこういう人であって欲しい!

そう感じさせる人で、その成功を喜びたい

だが、それに比べて、、、、

こういう流れになると落ち込むみそうになるかもしれない

だが、大好きなヘッセの「シッダールタ」も「そんなはずではなかった」

と他人からみればそうみられる生き方をしている

だが内的には充実した時間の経過は自分だけのもの

それを無闇に社会的な成功だけの基準で比較するのは

よろしくない、、、と無理矢理にでも思うことにする

こうなったら社会的に存在感がないとしても

小市民の感情を味わいつくしてやる、、

と開き直ったりする

(なんのこっちゃ!)

仲間が熱心に反対活動をしていた中部電力の新城・設楽の風力発電計画が

中止になったとの報道があった

健康被害、動植物への悪影響、山間地に作るための道路等の後々の

地崩れの不安などいろんな要素があって地元民の有志を中心に

反対の署名活動を行っていた

聞くところによると中部電力はしぶといとの噂もあったそうだが

風が予想ほど吹かないので事業化が見込めないとの理由で計画を諦めたとのことで

ちょいと拍子抜けしそうな理由だったが

当事者として活動していた人たちは一安心といったところだろう

ただこの案件はいろんなところに奇妙な出来事が見られた

それは道沿いに設置された「風力発電反対」ののぼり旗が倒されていた事だ

それは一回ではなくて、度々行われていた

その無惨な姿を写真で見ると悪意すら感じられるものだった

そこで思い出したのが、新城に産廃業者の進出の時に起きた

のぼり旗に関する様々な出来事だった

あの時も似たような事があったし、産廃業者は

のぼり旗を撤去しない限りは住民との対話はしないと態度を固くした

目につくものは余程うざったいのだろうか

そう言えば住民投票時の「身の丈にあった市庁舎を」のスローガンののぼり旗も

かわいそうな目にあったこともあった

誰かが言ったが、誰が味方か敵か分からない状況で、悪さをする方も

どこか覚悟を決めて行っているようにさえ思える

今回のことで多少の分断は起きたかもしれない

でも、まるで相手の意見とか真剣さを全否定するような行動をとった人がいた

という事実は少しばかり残念だ

ただ今回の場合に限らず悪さをする人は、その内容に対して悪さするのではなくて

その行動をしている個人に対する感情で行っていると想像してしまったが

それは考えすぎだろうか?

人の社会は予想以上に好き嫌いに左右されるのかもしれない

競っているわけではないが、読了の記録をつけていると

その数がなかなか増えていかないことに少しストレスを感じることがある

先月から今月にかけて読了の数が増えていかないのはこれらの本のせいだ

少し前の中日新聞の書評にもあった「ヤバい統計」ジョージナ・スタージ

前々から統計については違和感を覚えることが多かったので

タイトルに惹かれて購入した

この本には数式は全く登場しない

だがそれでわかりやすくなったか!といえばそうでもない

この本で扱われるのはイギリスの国内事情のものが多く

事情を知らないものにはすぐわかる類ではない

それでも一般論として言わんとすることはわかるし、それらは予想した内容だった

(比較のためのバッドデータとか母集団のこととか)

しかし、ヨーロッパ人の根気の良い文体は精緻であっても読むには疲れる

読んでいてもページが進まないことに苛ついてしまう

こんなんじゃダメだと思いつつも、雑な読み方になっているがまで読了となっていない

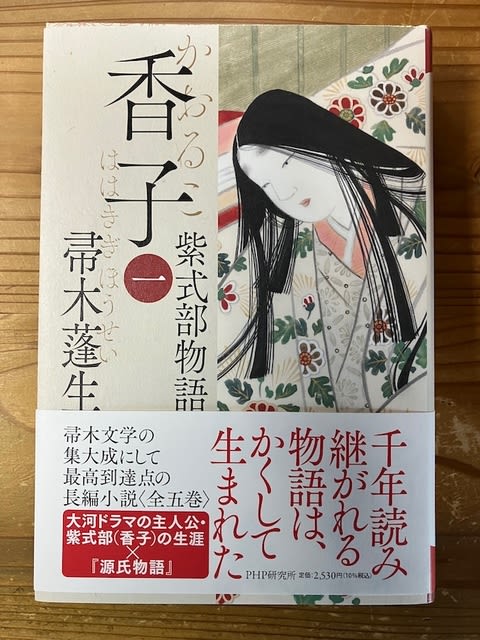

「香子 紫式部物語」帚木蓬生著

5冊あるうちの一冊目はとりあえず読了した

大河ドラマの「光る君へ」では「まひろ」と呼ばれる紫式部だが

この本では「香子」となっている

学説でも「香子」とするものがあるらしい

「源氏物語」は読んでおいて良かったと思う作品だが

この小説は紫式部の物語と「劇中劇」としての源氏物語が登場する

紫式部の生活(結婚・出産・地方暮らし)と彼女の「源氏物語」の進行状況が登場する

そして出来上がった作品を祖母や妹たちが読んで感想を言い合ったりしている

ここでは当時の権力闘争は誰かを通してしか知ることができなくなっていて

大河ドラマのように、紫式部も権力闘争の実態をなんとなく知っている

ということがない

メディアがない時代だからそんなものだろうと思う

悲しいことに読んでおいて良かったとする源氏物語だが

劇中劇の作品を読んでいて、こんなシーンあったかな?と思うことが度々あって

自分の記憶も怪しものだと改めて再確認する

ページが進まず読了が進まないが現在は5冊あるうちの2冊め

ここであることに気がついた

それは劇中劇の源氏物語は、主人公の紫式部の物語より数段面白いということ

人物描写が源氏物語のそれのほうが紫式部物語 つまり香子の物語より

ずっとリアリティがあって面白いということだ

1000年以上大事に残され、世界中にも認められている傑作と

フィクションとしての紫式部物語を比較するのは無理なのかもしれない

ということで読了が進まない現状だが、このように手こずって悪戦苦闘している時間こそが

実は長編小説を読む醍醐味かもしれない

でも読了数が増えないことが気になって仕方ないのは、どうしても消し去ることができない

今年は機械ものが連続して調子が悪い

オーディオのアンプの左右の音の出力の違いから始まって

車検で見つかった水漏れとそれから発生した機械のダメージ

洗濯機が途中で運転をストップしてしまう井戸のポンプのエア漏れ

そして車のショックの大きい変速機の異常

これだけ続くと室内のエアコンも不安なので新型を購入することにした

(つまりは予定外の出費が多い)

昨日の日曜日、変速機の部分の交換のためにディーラーに行った

交換に要する時間は不確定だが、すぐにはできないので

その間のための代車を準備してもらった

その車の取り扱いを聞く

車検のときの代車はボタンを押してスタートだったが今回の車もそうだった

当然ながらエンジンキーを差し込む場所などない

近くにキーがあればいろんなボタンが機能するようだ

だが、なんとなくエンジンをかけるという達成感がない

なんか不安だ

シフトレバーも小さくなっていて小物を置くスペースが以前より大きくなっている

ハンドブレーキもボタンを押すだけになっている

これもどうも達成感がない

ハンドブレーキを引くことなど少しも苦痛ではない

むしろ、物理的な作業をさせている実感すら感じる

今はそういう時代なんだろう

そんなことをしなくても良いと思えることまで親切にいろいろ簡単になっている

これも慣れてしまうと当たり前で、今感じていることなどすぐに忘れてしまうだろう

でも、なんだかな、、、

車は今年で9年になる

その間にこれだけの変化があったわけだが、なんだか浦島太郎状態だな!

と自虐的に思う

姉の車もボタンスタートで「あんたの車はそうじゃないの?」

と言われた時には、少し残念な気もしたが

それでもエンジンキーを回して起動させる方が自分は好きだな

緩徐楽章の作曲家と言えばブルックーが頭に浮かぶが

ベートヴェンのそれも捨てがたい

誰かが「考えるアダージョ」と口にしたことがあったらしい

彼の若いときの作品ヴァイオリン・ソナタ第二番の第2楽章は

おそらく初めて聴いても心が動かされると思う

ベートーヴェン ヴァイオリンソナタ 第2番~第2楽章

モーツァルトにも印象的な楽章のあるヴァイオリン・ソナタK304がある

【涙が止まらないほど泣けるMozart】Violin SONATA K.304 第2楽章(終楽章)

どちらが良い!といった比較は無駄なこと

個性の違いとか、方向性の違いでどっちも良い

この2つの曲を聴いて、ついビートルズのジョン・レノンとポール・マッカートニー

のことを少し考えてしまった

それは上記の作曲家の個性の違いは、ジョン・レノンとポール・マッカートニー

との違いに似ているのではないかということ

試しにジョン・レノンとポール・マッカートニーの同ジャンルの音楽をアップすると

こんなふうに違う

ジョン・レノンの「ガール」

Girl (Remastered 2009)

ポール・マッカートニーの「Junk」

今は「教養としてのビートルズ」という言葉があるそうだ

ビートルズはベートーヴェンとモーツァルトが同時いたような

グループだったとの印象を持ってしまう

イデオロギーよりアイデンティティ

左右の差より権威主義と反権威主義との差

選ばれた賢者による政治か(間違いを招きかねない)人民の声を活かす政治か

資本主義か社会主義か

いたるところで世の中の分断化が進んでいる

昔もそれはあったかもしれないが、今は反対側を全否定する傾向があって

お互いの真摯さにさえ敬意を払わないで勝ち誇る姿がよく見られる

以前から不思議の思えているのが共産党のこと

地元の市議会議員も一般質問を傍聴すれば共産党の彼が市議会議員の中では

抜きん出て真面目で、事前に丁寧に調べ充実した質問を行っているのがわかる

また国会中継を見れば、共産党の議員さんは感情的にも納得する指摘(質問)をするし

そこにおける態度も相手を敬うところも見える

つまりは自分は共産党の人々に違和感を持っていない

もちろん全面的に同意する訳では無い

そうしたほうが良いかもしれないが、財源はどうするのか?

と考えると無理筋が多い、、とも思う

だが世の中は共産党員の個人を見て評価とか判断をしていない様に見える

共産党だからの理由で頭っから否定しているように思えてならない

そこで、そもそもの時点からから考えてみた

有名な本だが結局は読み終えられなかったマルクスの「資本論」

読み終えていないので間違っているかもしれないが

この中には思わず納得してしまう考え方もあった

それは商品(価格)の中には「労働」という行為が内在していて

その労働(対価)はどうやら必然的に資本家(生産財をもつ人々)に

搾取されているとするものだ

なるほど、そうかもしれない、、と途中まで読んだ時には思ったものだ

もう一つ、想像と違って興味深かったのがレーニンの「帝国主義論」

帝国主義などと言うとスター・ウォーズのそれを思い出すが

彼は単なる決済機能を持つだけの銀行が、移動が容易なお金の特質から

社会を支配するまでになるとしていて、

なるほどこれもあるかもしれないと思ったりした

つまりは考え方自体はそんなに危険性を含むものではなさそう

と思える

しかし、世間に多い「共産党だから」の一言でNOとする人々は

何をもってそう判断するのか?と想像してみると

それは「暴力革命」が頭にあるからではないのだろうか

公平で平等な生活者を夢見た人々は、できるだけ早くそれを実現するために

方法論として武力による革命を目指すものやむを得ないと考えた(?)

この革命という言葉はフランスでは肯定的に(?)

イギリスではそうではない様に捉えられているのではないだろうか

フランス革命は自由平等博愛を市民の力で実現出来るようになったことで

肯定的に見られがちだが、その革命が終わった後の混乱は

そもそも急激な体制変化を伴う革命は好ましくないと思う多くの人を産んだ

とにかく急激な体制の変化は混乱を招き、ドサクサに紛れて悪さをする人が

絶対出てくるという歴史的事実からそのように判断するわけだ

つまりは社会主義(共産主義)そのものが悪いと言うより

その体制に持っていくための手段としての暴力革命が良くないとしているのではないだろうか

もっとも、社会主義国家になると一党独裁となり全体主義国家になってしまう

との考え方もあるようで、このところは自分はよくわからない

戦後、日本は一時期、共産党の力が必然的に燃え上がって

国会議員も増えたが、下山事件、三鷹事件、松川事件以後は

急速にその勢いは沈下した

それは、思想上のNOではなくて、暴力を起こす人々に対するNOのように思える

下山事件関連の本を読めば、国鉄のストを起こす人々も

世の中が変わってしまうまでは無理と判断していたようだ

だがとにかく、実態として共産党は危険!との考えが知らず知らず広がってしまった

そして共産党は公安の監視対象としての存在となった

ここで興味深いのは公安が定期的に出している活動レポートで

なにかの機会に目にしたことがあったが

その中には「日本共産党は中国共産党に対し〇〇の批判を行った」

とか普段国会で見聞きするような活動が記録され、それは共産党の

危険性を予感させると言うよりは、真っ当なことを行っていると感じさせるものだった

公安の監視下にあるのは他にはオウム真理教絡みの団体とか

右翼の団体とかがあるが、危なっかしいのは右翼の連中のほうだった

ということで、別に共産党を支持したり応援しているわけではないが

「共産党だからの」一言でいろんな選択肢を狭めてしまうのは

もったいないと思う

こんな考えを表にすると「反日」と言われそうだ

そう言えば以前「プロ市民」と言われたことがあった

何のことかさっぱりわからなかったが、ネットで調べてみると

そんなのには全く該当しないのだった

人は、どうやら何事も決めつけとか区分けをしたがる傾向があるようだ