■城郭,記憶の社会化として

日本のいちばん長い日、日本が終戦を決断した日から75年が経ちまして宮城事件の混乱を経て明日終戦の詔勅放送から75年、終戦記念日を迎えます。

戦後七五年。戦争の記憶は個々人が継承するにはそろそろ限界を迎えているのかもしれません。しかしこのまま風化させるには、太平洋戦争であり大東亜戦争として広く展開した戦争の犠牲、これは規格外の大きさがある事も無視できません。なにしろ戦死者と戦災犠牲者、邦人も隣国の諸国民も規格外の規模であり、将来この規模の通常戦争は有得ません。

社会化が必要でしょう。ひとには寿命があります。護衛艦の艦名などは旧海軍の艦名を継承している艦艇も多く、成程なと感心するのは護衛艦の艦艇広報における展示を拝見しますと先代もその先々代の艦についても紹介されている点で、もちろん乗員に第二次大戦従軍経験者は一人も居ませんが、部隊と艦艇の記憶を、社会化により継承しているのですね。

2020年。戦後七五年。本邦を一望しますと、しかし慰霊碑や祈念碑というものが年々維持できなくなり、戦跡というものも消えてゆく実情があるようです。戦争の記憶の継承が必要である、という事ですが申し訳ないですか、そんなに安易に継承できるのか、という素朴な疑問へ明るい答えはありません。記憶、継承できるものならば世界はもっと平和です。

七五年。実のところ危惧するのはこの七五年というものでして、昨年に第一次世界大戦に従軍された最後の兵士のかたが旅立たれたとイギリスから訃報が届き、この継承を現実的に考えなければ実現できなくなる最後の一線が近づいているように思うのですね。継承、全国を見ますと語り部の継承は進められているようですが、これには大きな難しさがある。

終戦記念日の行事、長く存続するには社会化、つまり個人の経験や体験に依存するのではなく社会的な風習に昇華させて存続をはかるほか内容に思うのですね。慰霊祭、これは一例ですが祭事というかたちで、もちろん八月の暑い時期、近年は熱いという表現が当てはまるところですが、この気温に配慮しつつ、しかし参画できる本当の祭事が必要とも思う。

日本は好むと好まざるとに関わらず世代交代してゆきますし、世代とともに日本がこれから存続してゆくためにはどこかの段階で多くの移民や外国人季節労働力に依存する必要が出てきます、すると社会化していなければ、第二次大戦中の国籍のルーツに頼った結果で国が極度の右傾化、民族主義ではなく普通に収斂してゆく可能性も否定できません。ここ。

戦争の記憶を継承する意義は数多く、この継承を紡ぐ事は歴史事実の検証へも関心を集める事となり、言換えれば第二次世界大戦の敗戦と共に周辺国では独裁政治正当化のイデオロギーへ戦勝というだけの事実を利用する流れも存在し、こうした国との対話を行うには、やはり国民全体として、第二次世界大戦というものを継承し考え続ける必要もあります。

アイディンティティ形成に影響を及ぼしている、これは日本に限らず中国、韓国と北朝鮮にロシアとその友好国、この内政について第二次世界大戦の印象は深く根ざしています。もちろん平和という、これは戦争しないという安易な発想ではなく国家間が地政学上の社会的距離、といえるものを保つことで衝突を回避する、現状維持の原則が前提となります。

原爆被曝者の語り部、人類には貴重な核戦争への警鐘の語り部ではあると考えますが、警鐘運動は難しい、継承には人間には限界があります、どうしても第三者の目線が入る、戦後史を生きた者には常識の尺度が違う、例えばシリア内戦生存者やリビア内戦生存者で似た経験を持つ方に、戦争全般の認識を語り部として継ぐならば別ですが本旨がずれますね。

第三者がどのように継承しても限界がある、そしてその継承、語り部の継承の継承も昔話のように、むかしむかしあるところに原爆が、と次の五十年その先の百年をふまえて継承するにも限界があります。AI語り部のように故人をAIで再現する技術も開発されていますが、これで伝わることには限度がある、どこかで継承を個人ではなく社会化する必要が。

社会化による継承。考えるのは受け手の存在です。批判はあるかもしれませんが、戦争経験を受け継ぐことを社会として考えるのであれば、日本が棚上げした、旧軍を継ぐのは自衛隊か、旧軍を含めた経験の継承を断念するか、ということです。全国ではこの担い手であった戦友会が高齢化により解散が相次いでいます、当事者は時間を超えられないのです。

日露戦争の語り部。考えてみますとお会いしたことがありません、大平洋戦争の語り部とは、やはりこうした道を辿ることとなるのでしょうか、やがて語り部は歴史となって行くのでしょう。しかし悲壮感というか違和感はありません、例えば舞鶴には広瀬中佐の敬承展示が、横須賀には記念艦三笠が現役です。こういうかたちでの継承はあり得ると思う。

戦争資料館や慰霊碑の撤去が相次いでいる、こうした論点がNHK特集にて放映されました。云われてみますと個人運営の戦争博物館、収支状況などは推して知るべしという状況にコロナ禍が重なり、そして運営者が従軍経験者である場合は高齢化が進んでいます。ただ、NHKが特集するほど実感がわかなかったのですね、私の行くところは整備されている。

資料館。自衛隊駐屯地や基地を探訪する機会がありましたらば是非歩みを進められては、と思います。第二次世界大戦や日露戦争における展示が意外と豊富でして、進軍と激戦そして玉砕、この部隊のと云うよりはこの地を衛戍地としていた部隊は、というように展示されています。部隊の限られた予算でも清掃は行き届き、建物は老朽化しつつ保持される。

平和祈念かと問われますと、歴史博物館的な、なにがあったのか、という部分と歴史の継承を実物の展示とともに行って要るもので、もちろん防衛という任務から反戦だけを延々と説くようなものではないのですけれども、少なくとももう一度南方で玉砕しよう、というような好戦的な展示はありません。この部分は多分に受け手の価値観にもよるのですが。

衛戍地。自衛隊の部隊で警備隊区と旧軍の衛戍地が重なる地域では、部隊の歴史と伝統とともに衛戍地の連隊史は部隊が引き継いでいます、旧軍との連続性を曖昧としている自衛隊ですが、国土防衛という任務では同じ軍事機構という繋がりはあるのですから。同業者、というには齟齬があるかもしれませんが、同業者という一種の受け止め方もあるもよう。

戦争記憶の継承。従軍した兵士たちの記憶は自衛隊が受継ぎ得る、こう考えます。しかしこれは戦友会の歴史を部分的に隊友会が任務を受け継ぐ、変な話同業者、としまして継承できるでしょう。しかし総力戦であったのですかた、あわせて戦争の記憶を社会全体で継承するには、つまり記憶を特殊ではない方法で社会全体が共有する模索も必要でしょう。

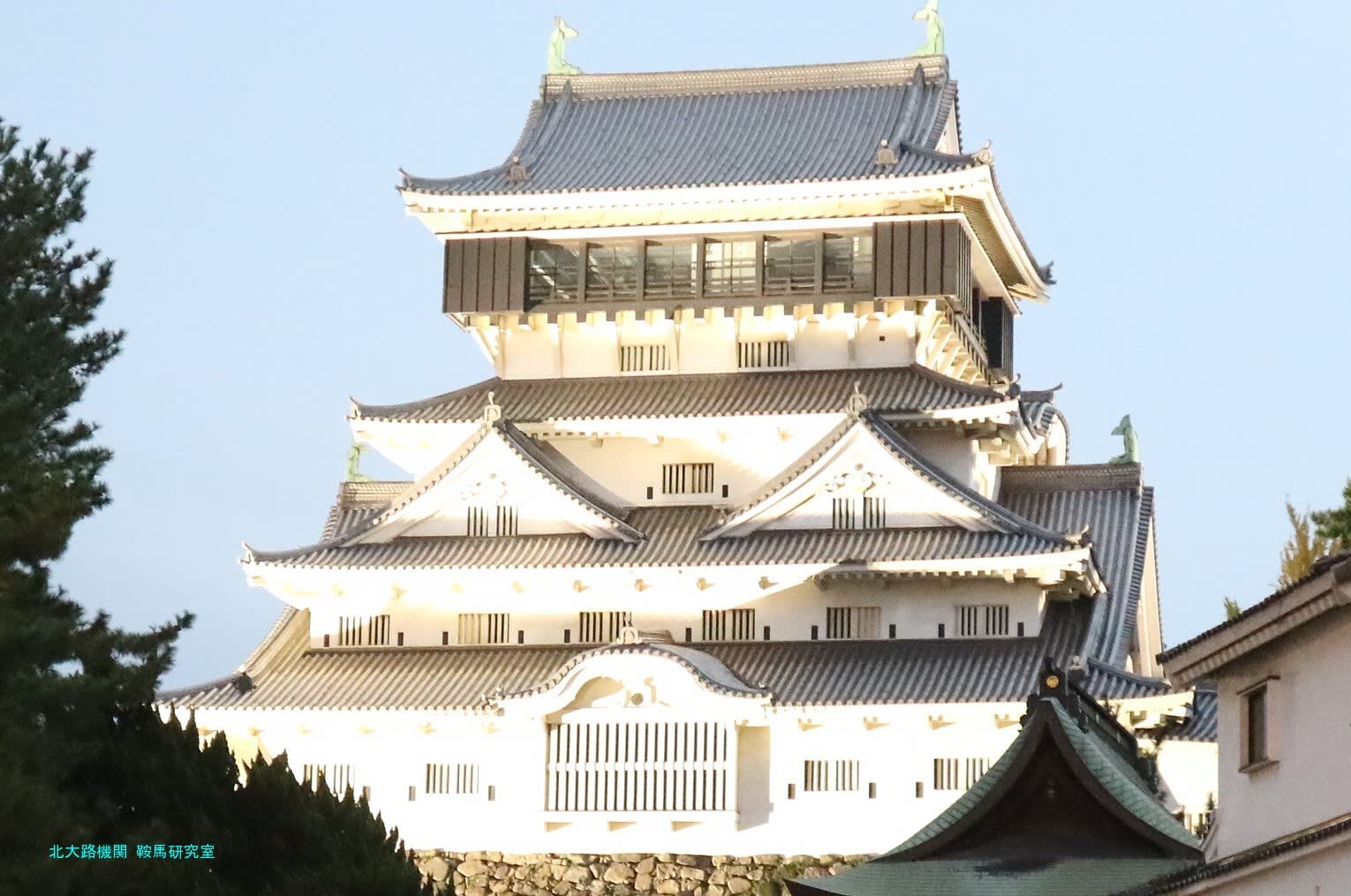

復興天守閣をできる限り建設するべきと思う。これは明治維新の後に旧陸軍により破壊された城郭を含めて、です。もちろん追悼の場に神社という者はあると思います、護国神社などはまさにこれにあたります、しかし、憲法上政教分離が明示されているため、護国神社を国が支援することは憲法上できませんし、政教分離原則も改憲すべきでもありません。

慰霊碑と慰霊広場を建設する、こうした選択肢もありかもしれません。しかし、これが永続的に維持できるかは懐疑的です、護国神社、もちろん総鎮守社でもよいのですが、こういった神社には氏子衆が保全に当たれますが、慰霊広場では氏子衆は育ちません。しかし城郭であればどうか。城郭は明治建軍の際にかなり破壊され、後には戦災でも破壊された。

城郭を再建するべきではないか。終戦の記憶と戦争の記録の継承という動きがありまして、最近驚いたのはAI語り部として人工知能に戦争経験者の記憶を継承させ、平和教育をはじめ平和創造に寄与させようという動きがある点です。もちろんセンソウハヨクナイヒサンデシタデスと無機質にAIが音声を流すものではなく本人の高精細画像を残す、というものではあるのですが。

AI語り部、苦肉の策なのかもしれませんがこれには危機感を覚えます、こういうのもAI語り部には学習機能はあってもそれは本物ではないからなのですね、AIの仕様によっては疑義の体験や架空の戦争経験も流布しかねず、なにが本物なのか、ここを曖昧とする懸念があるとともに、しかし戦争というものは紛れもない現実、これを無視しているのでは。

応仁の乱。AI技術が発達するならば歴史上の人物の日記や様々な情報を元に仮想現実を組立、京都で云えば応仁の乱の語り部を現出させることもできるでしょう。しかし、それが心に響くかと問われれば難しいものがある、戦争を醸成するパワーバランスが政治学や軍事理論だけで導き出せず社会学や文化論が介在する点と似ている様に単純なものではない。

城郭。これを再建するべきだ、と考えるのは、戦争の記憶を共有する為に、これから日本では数多くの方を移民で迎える事となるでしょうし、少子高齢化といっても多くの子供たちへ世代を受け継いでゆく事でしょう。すると戦争の記憶を継承するには無宗教のもので無ければ受け入れられない可能性があります。すると受け入れられ、定着するものは何か。

城郭というものは明治維新と共に反乱軍等に悪用されないように旧陸軍は積極的に破却という形で破壊しましたし、残ったものものも少なくはないですが、これも少なくない数が戦災、特に空襲で破壊されています。そして復興天守として、戦後草創期に再建されたものはあるのですが、戦災からの復興天守閣には戦争の記録なども展示されているのですね。

復興天守閣。丁度今は令和時代となりましたし、城郭を再建するには一つの時機ともいえます。そして城郭は軍事施設、と考えるのは料簡の狭いものでして確かに江戸時代以前の城郭には軍事施設としての色彩が濃かったのですが、一国一城令の後の城郭は藩庁としての行政中枢という位置づけにあったのです。そして城郭の風景は社会に受け入れられ得る。

戦争遺構。城郭が適当であると考えるのは、城郭が明治時代に破却された背景に反乱軍の占拠防止という大前提がある、いわば明治維新と動乱期の日本という、これは一種の戦災が背景にありましたし、第二次世界大戦における空襲での焼失はまさに戦災というもの、そして宗教施設である神社は公金を投じられませんが、城郭ならば文化財と言い切れる。

平和公園、こういうかたちで戦争遺構を保存するという選択肢はあり得ますが、公園を散策して第二次世界大戦を連想できるのか、という問題はあります。たとえば空襲の激甚被害地域を広大な公園として思いを馳せる選択肢はあるでしょうが、空襲は都市部におこなわれ、その都市部は75年を経て再整備が完了、中心部の公園用地取得は非現実的です。

慰霊碑を市役所の前に、という選択肢もあり得るのかもしれませんが、慰霊碑というものに広く関心を引きつけるポテンシャルがあるのかは疑問があります、なんの慰霊碑か、ということにも成るでしょうし、なにより慰霊碑も永遠ではありません、老朽化する。すると建て替える際に縮小はありえますし、再開発でこれらは移転の可能性も否定できません。

城郭であれば観光地となりえますし、なにより前述の通り戦災に見舞われた正統性があるわけです。結局慰霊施設や戦争施設と局限してしまいますと、慰霊祭など限られた機会でしか衆知の幸いに恵まれないことを意味しますし、なにより人が集う機会のない場所には存続や整備の機会をも逸することを意味します、この点で城郭は観光地ともなりうる。

衛戍地として、全国に鎮台と連隊区が設置された際にも城郭はその本営として用いられたのですから、ここには重ね重ね正統性と正当性は見いだせるのですね。そして城郭は全国にいくつかあります空襲被害を免れた地域でも存在したという、地域偏差のない普遍性があります。軍隊が居た、そして空襲があった、その郷土史として社会化ができれば、と。

城郭ならば日本らしい風景として情景の一部として継承されますし、郷土史の資料館を併設した場合でも不自然ではありません、老朽化した場合に補修する事でも反対は起きにくいでしょうし、郷土史を受け継ぐならば戦争というものもその地に戦災が在ったならば、郷土史の一部として継承され得ます。この長く継承される、という事こそが重要と思う。

もちろん、他に選択肢があれば採るべきでしょう。城郭というものは北大路機関が考えた社会科の一つの思索の結果でしかありません。しかし現状の博物館に依存する戦争の歴史の継承には限界がありますし、慰霊碑というものを公金が継承するにも限界があります、いやあと十年や二十年ではなく次の七十五年というものを考えた場合の選択肢、という。

転用石として、慰霊碑を城郭の再建に供するということも選択肢の一つなのかもしれません。転用石とは城郭の石垣などに墓碑などを転用するというもので、心は痛む選択肢ではありますが、城郭と一体化することで、工法の巧みさもあるのですが、数百年を経て読み取れる墓碑もあり、こうする事で第二次世界大戦も数百年、継承できるかもしれません。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

日本のいちばん長い日、日本が終戦を決断した日から75年が経ちまして宮城事件の混乱を経て明日終戦の詔勅放送から75年、終戦記念日を迎えます。

戦後七五年。戦争の記憶は個々人が継承するにはそろそろ限界を迎えているのかもしれません。しかしこのまま風化させるには、太平洋戦争であり大東亜戦争として広く展開した戦争の犠牲、これは規格外の大きさがある事も無視できません。なにしろ戦死者と戦災犠牲者、邦人も隣国の諸国民も規格外の規模であり、将来この規模の通常戦争は有得ません。

社会化が必要でしょう。ひとには寿命があります。護衛艦の艦名などは旧海軍の艦名を継承している艦艇も多く、成程なと感心するのは護衛艦の艦艇広報における展示を拝見しますと先代もその先々代の艦についても紹介されている点で、もちろん乗員に第二次大戦従軍経験者は一人も居ませんが、部隊と艦艇の記憶を、社会化により継承しているのですね。

2020年。戦後七五年。本邦を一望しますと、しかし慰霊碑や祈念碑というものが年々維持できなくなり、戦跡というものも消えてゆく実情があるようです。戦争の記憶の継承が必要である、という事ですが申し訳ないですか、そんなに安易に継承できるのか、という素朴な疑問へ明るい答えはありません。記憶、継承できるものならば世界はもっと平和です。

七五年。実のところ危惧するのはこの七五年というものでして、昨年に第一次世界大戦に従軍された最後の兵士のかたが旅立たれたとイギリスから訃報が届き、この継承を現実的に考えなければ実現できなくなる最後の一線が近づいているように思うのですね。継承、全国を見ますと語り部の継承は進められているようですが、これには大きな難しさがある。

終戦記念日の行事、長く存続するには社会化、つまり個人の経験や体験に依存するのではなく社会的な風習に昇華させて存続をはかるほか内容に思うのですね。慰霊祭、これは一例ですが祭事というかたちで、もちろん八月の暑い時期、近年は熱いという表現が当てはまるところですが、この気温に配慮しつつ、しかし参画できる本当の祭事が必要とも思う。

日本は好むと好まざるとに関わらず世代交代してゆきますし、世代とともに日本がこれから存続してゆくためにはどこかの段階で多くの移民や外国人季節労働力に依存する必要が出てきます、すると社会化していなければ、第二次大戦中の国籍のルーツに頼った結果で国が極度の右傾化、民族主義ではなく普通に収斂してゆく可能性も否定できません。ここ。

戦争の記憶を継承する意義は数多く、この継承を紡ぐ事は歴史事実の検証へも関心を集める事となり、言換えれば第二次世界大戦の敗戦と共に周辺国では独裁政治正当化のイデオロギーへ戦勝というだけの事実を利用する流れも存在し、こうした国との対話を行うには、やはり国民全体として、第二次世界大戦というものを継承し考え続ける必要もあります。

アイディンティティ形成に影響を及ぼしている、これは日本に限らず中国、韓国と北朝鮮にロシアとその友好国、この内政について第二次世界大戦の印象は深く根ざしています。もちろん平和という、これは戦争しないという安易な発想ではなく国家間が地政学上の社会的距離、といえるものを保つことで衝突を回避する、現状維持の原則が前提となります。

原爆被曝者の語り部、人類には貴重な核戦争への警鐘の語り部ではあると考えますが、警鐘運動は難しい、継承には人間には限界があります、どうしても第三者の目線が入る、戦後史を生きた者には常識の尺度が違う、例えばシリア内戦生存者やリビア内戦生存者で似た経験を持つ方に、戦争全般の認識を語り部として継ぐならば別ですが本旨がずれますね。

第三者がどのように継承しても限界がある、そしてその継承、語り部の継承の継承も昔話のように、むかしむかしあるところに原爆が、と次の五十年その先の百年をふまえて継承するにも限界があります。AI語り部のように故人をAIで再現する技術も開発されていますが、これで伝わることには限度がある、どこかで継承を個人ではなく社会化する必要が。

社会化による継承。考えるのは受け手の存在です。批判はあるかもしれませんが、戦争経験を受け継ぐことを社会として考えるのであれば、日本が棚上げした、旧軍を継ぐのは自衛隊か、旧軍を含めた経験の継承を断念するか、ということです。全国ではこの担い手であった戦友会が高齢化により解散が相次いでいます、当事者は時間を超えられないのです。

日露戦争の語り部。考えてみますとお会いしたことがありません、大平洋戦争の語り部とは、やはりこうした道を辿ることとなるのでしょうか、やがて語り部は歴史となって行くのでしょう。しかし悲壮感というか違和感はありません、例えば舞鶴には広瀬中佐の敬承展示が、横須賀には記念艦三笠が現役です。こういうかたちでの継承はあり得ると思う。

戦争資料館や慰霊碑の撤去が相次いでいる、こうした論点がNHK特集にて放映されました。云われてみますと個人運営の戦争博物館、収支状況などは推して知るべしという状況にコロナ禍が重なり、そして運営者が従軍経験者である場合は高齢化が進んでいます。ただ、NHKが特集するほど実感がわかなかったのですね、私の行くところは整備されている。

資料館。自衛隊駐屯地や基地を探訪する機会がありましたらば是非歩みを進められては、と思います。第二次世界大戦や日露戦争における展示が意外と豊富でして、進軍と激戦そして玉砕、この部隊のと云うよりはこの地を衛戍地としていた部隊は、というように展示されています。部隊の限られた予算でも清掃は行き届き、建物は老朽化しつつ保持される。

平和祈念かと問われますと、歴史博物館的な、なにがあったのか、という部分と歴史の継承を実物の展示とともに行って要るもので、もちろん防衛という任務から反戦だけを延々と説くようなものではないのですけれども、少なくとももう一度南方で玉砕しよう、というような好戦的な展示はありません。この部分は多分に受け手の価値観にもよるのですが。

衛戍地。自衛隊の部隊で警備隊区と旧軍の衛戍地が重なる地域では、部隊の歴史と伝統とともに衛戍地の連隊史は部隊が引き継いでいます、旧軍との連続性を曖昧としている自衛隊ですが、国土防衛という任務では同じ軍事機構という繋がりはあるのですから。同業者、というには齟齬があるかもしれませんが、同業者という一種の受け止め方もあるもよう。

戦争記憶の継承。従軍した兵士たちの記憶は自衛隊が受継ぎ得る、こう考えます。しかしこれは戦友会の歴史を部分的に隊友会が任務を受け継ぐ、変な話同業者、としまして継承できるでしょう。しかし総力戦であったのですかた、あわせて戦争の記憶を社会全体で継承するには、つまり記憶を特殊ではない方法で社会全体が共有する模索も必要でしょう。

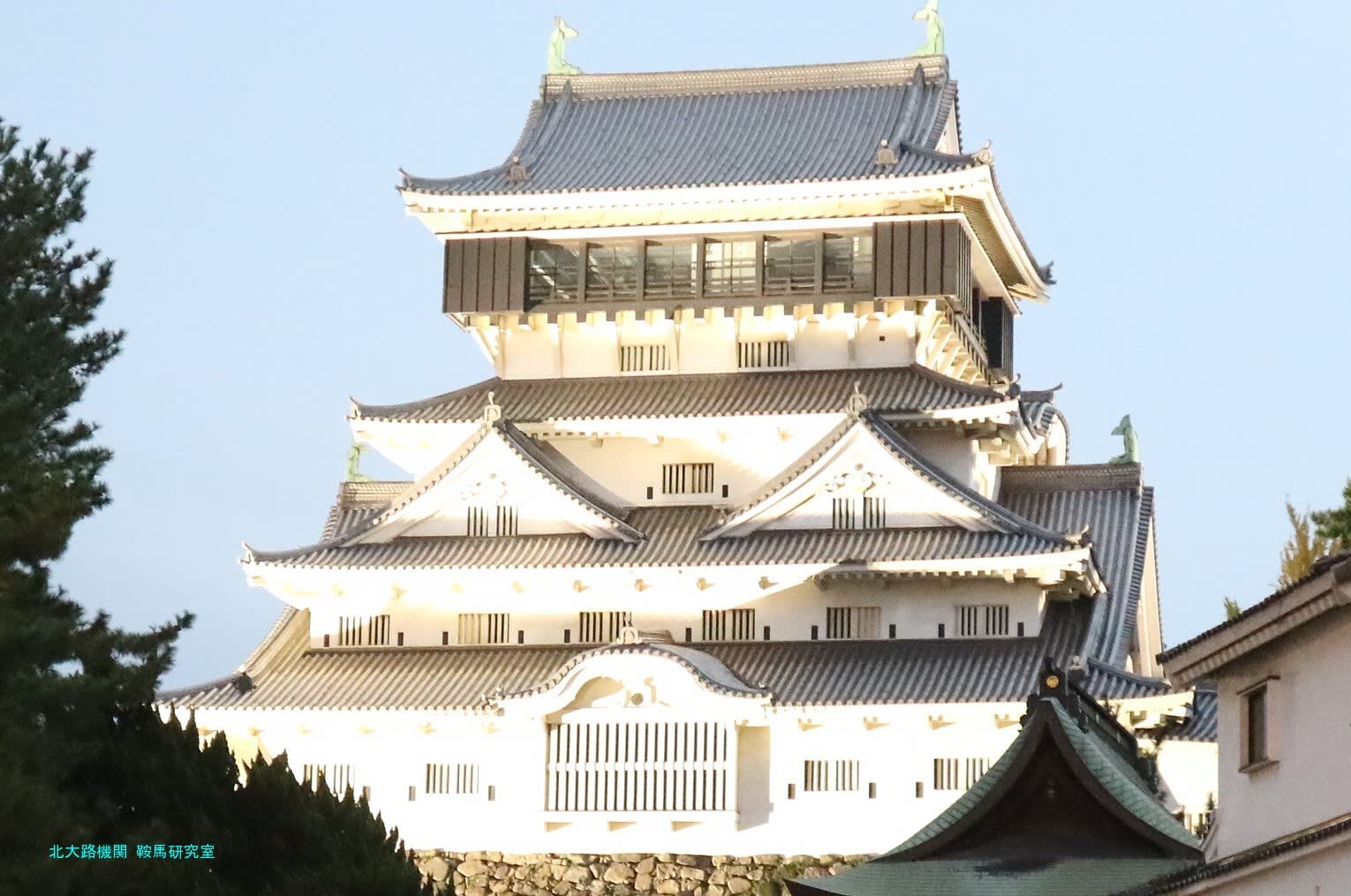

復興天守閣をできる限り建設するべきと思う。これは明治維新の後に旧陸軍により破壊された城郭を含めて、です。もちろん追悼の場に神社という者はあると思います、護国神社などはまさにこれにあたります、しかし、憲法上政教分離が明示されているため、護国神社を国が支援することは憲法上できませんし、政教分離原則も改憲すべきでもありません。

慰霊碑と慰霊広場を建設する、こうした選択肢もありかもしれません。しかし、これが永続的に維持できるかは懐疑的です、護国神社、もちろん総鎮守社でもよいのですが、こういった神社には氏子衆が保全に当たれますが、慰霊広場では氏子衆は育ちません。しかし城郭であればどうか。城郭は明治建軍の際にかなり破壊され、後には戦災でも破壊された。

城郭を再建するべきではないか。終戦の記憶と戦争の記録の継承という動きがありまして、最近驚いたのはAI語り部として人工知能に戦争経験者の記憶を継承させ、平和教育をはじめ平和創造に寄与させようという動きがある点です。もちろんセンソウハヨクナイヒサンデシタデスと無機質にAIが音声を流すものではなく本人の高精細画像を残す、というものではあるのですが。

AI語り部、苦肉の策なのかもしれませんがこれには危機感を覚えます、こういうのもAI語り部には学習機能はあってもそれは本物ではないからなのですね、AIの仕様によっては疑義の体験や架空の戦争経験も流布しかねず、なにが本物なのか、ここを曖昧とする懸念があるとともに、しかし戦争というものは紛れもない現実、これを無視しているのでは。

応仁の乱。AI技術が発達するならば歴史上の人物の日記や様々な情報を元に仮想現実を組立、京都で云えば応仁の乱の語り部を現出させることもできるでしょう。しかし、それが心に響くかと問われれば難しいものがある、戦争を醸成するパワーバランスが政治学や軍事理論だけで導き出せず社会学や文化論が介在する点と似ている様に単純なものではない。

城郭。これを再建するべきだ、と考えるのは、戦争の記憶を共有する為に、これから日本では数多くの方を移民で迎える事となるでしょうし、少子高齢化といっても多くの子供たちへ世代を受け継いでゆく事でしょう。すると戦争の記憶を継承するには無宗教のもので無ければ受け入れられない可能性があります。すると受け入れられ、定着するものは何か。

城郭というものは明治維新と共に反乱軍等に悪用されないように旧陸軍は積極的に破却という形で破壊しましたし、残ったものものも少なくはないですが、これも少なくない数が戦災、特に空襲で破壊されています。そして復興天守として、戦後草創期に再建されたものはあるのですが、戦災からの復興天守閣には戦争の記録なども展示されているのですね。

復興天守閣。丁度今は令和時代となりましたし、城郭を再建するには一つの時機ともいえます。そして城郭は軍事施設、と考えるのは料簡の狭いものでして確かに江戸時代以前の城郭には軍事施設としての色彩が濃かったのですが、一国一城令の後の城郭は藩庁としての行政中枢という位置づけにあったのです。そして城郭の風景は社会に受け入れられ得る。

戦争遺構。城郭が適当であると考えるのは、城郭が明治時代に破却された背景に反乱軍の占拠防止という大前提がある、いわば明治維新と動乱期の日本という、これは一種の戦災が背景にありましたし、第二次世界大戦における空襲での焼失はまさに戦災というもの、そして宗教施設である神社は公金を投じられませんが、城郭ならば文化財と言い切れる。

平和公園、こういうかたちで戦争遺構を保存するという選択肢はあり得ますが、公園を散策して第二次世界大戦を連想できるのか、という問題はあります。たとえば空襲の激甚被害地域を広大な公園として思いを馳せる選択肢はあるでしょうが、空襲は都市部におこなわれ、その都市部は75年を経て再整備が完了、中心部の公園用地取得は非現実的です。

慰霊碑を市役所の前に、という選択肢もあり得るのかもしれませんが、慰霊碑というものに広く関心を引きつけるポテンシャルがあるのかは疑問があります、なんの慰霊碑か、ということにも成るでしょうし、なにより慰霊碑も永遠ではありません、老朽化する。すると建て替える際に縮小はありえますし、再開発でこれらは移転の可能性も否定できません。

城郭であれば観光地となりえますし、なにより前述の通り戦災に見舞われた正統性があるわけです。結局慰霊施設や戦争施設と局限してしまいますと、慰霊祭など限られた機会でしか衆知の幸いに恵まれないことを意味しますし、なにより人が集う機会のない場所には存続や整備の機会をも逸することを意味します、この点で城郭は観光地ともなりうる。

衛戍地として、全国に鎮台と連隊区が設置された際にも城郭はその本営として用いられたのですから、ここには重ね重ね正統性と正当性は見いだせるのですね。そして城郭は全国にいくつかあります空襲被害を免れた地域でも存在したという、地域偏差のない普遍性があります。軍隊が居た、そして空襲があった、その郷土史として社会化ができれば、と。

城郭ならば日本らしい風景として情景の一部として継承されますし、郷土史の資料館を併設した場合でも不自然ではありません、老朽化した場合に補修する事でも反対は起きにくいでしょうし、郷土史を受け継ぐならば戦争というものもその地に戦災が在ったならば、郷土史の一部として継承され得ます。この長く継承される、という事こそが重要と思う。

もちろん、他に選択肢があれば採るべきでしょう。城郭というものは北大路機関が考えた社会科の一つの思索の結果でしかありません。しかし現状の博物館に依存する戦争の歴史の継承には限界がありますし、慰霊碑というものを公金が継承するにも限界があります、いやあと十年や二十年ではなく次の七十五年というものを考えた場合の選択肢、という。

転用石として、慰霊碑を城郭の再建に供するということも選択肢の一つなのかもしれません。転用石とは城郭の石垣などに墓碑などを転用するというもので、心は痛む選択肢ではありますが、城郭と一体化することで、工法の巧みさもあるのですが、数百年を経て読み取れる墓碑もあり、こうする事で第二次世界大戦も数百年、継承できるかもしれません。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)