振り返ってみると、今年になって松浦武四郎の関する講演を聴くのは5度目である。識者のお話をうかがうのはいつ聴いても楽しい。今回の講演では、松浦武四郎に関していつも疑問に思っていたことがようやく解けた思いがした。

11月24日(土)午後、札幌市中央図書館において「松浦武四郎と北海道」と題する講演会があり参加した。講師は北海道博物館の学芸員の三浦泰之氏だった。

三浦氏は松浦武四郎研究者として名高い方のようだ。これまで道内・道外含めて、今年になって30回以上の講演をこなしているそうだ。私も三浦氏のお話を聞くのは7月19日以来、2度目だった。

※ 講師を務められた三浦泰之学芸員です。

松浦武四郎について講演を聴くのが5度目と記したが、その5回を振り返ってみる。

① 6月20日(水)「松浦武四郎北の大地に立つ」 ノンフィクション作家/合田一道氏

② 7月14日(土) 「特別展 松浦武四郎展 ここが見どころ」 北海道博物館学芸員/三浦泰之氏

③ 8月12日(日)「1818-生と死」 北海道博物館非常勤研究職員/佐々木利和氏

※ 1818とは、伊能忠敬が死亡し、松浦武四郎が誕生した年です。

④ 9月04日(火)「松浦武四郎が見た大地」 ノンフィクション作家/合田一道氏

⑤11月24日(土)「松浦武四郎と北海道」 北海道博物館学芸員/三浦泰之氏

私がなぜ5度も松浦武四郎関連の講演会に足を運んだかというと、松浦武四郎に関して一つの疑問が解けずにいたからだった。

その疑問とは、松浦武四郎の人となりを語るとき、「松浦武四郎は毀誉褒貶の多い人物」と言われているのは何故なのか、ということがずーっと疑問として残っていたのだ。

※ 武四郎は数多くの探検記録を残したが、中にはこうしたカラー刷りのものもあった。

その疑問について、今回三浦氏からその一端を教えられた思いだった。

その一つは、武四郎は16才で家出をし、17才から日本各地を放浪していたのだが、21才になって長崎に滞在中に大病を患ったこともあって出家して寺で奉公をしたという。その寺で奉公していたとき、お寺の財宝を勝手に処分してしまったことがあったそうだ。

また、武四郎は合計6度にわたって蝦夷地を踏査しているが、前3回は私費での踏査だった。その旅費を捻出するためにはけっこう危ない橋も渡ったようなのだ。

さらには、蝦夷地探検で有名となった武四郎は幕府に取り立てられ、後半は公費で蝦夷地探検に赴き、そのことをもとに数多くの書物も出版した。そうしたこともあり、幕府高官とも交流があったようだが、そうした際に武四郎は尊大な態度を取ることも多かったようだと三浦氏は話された。

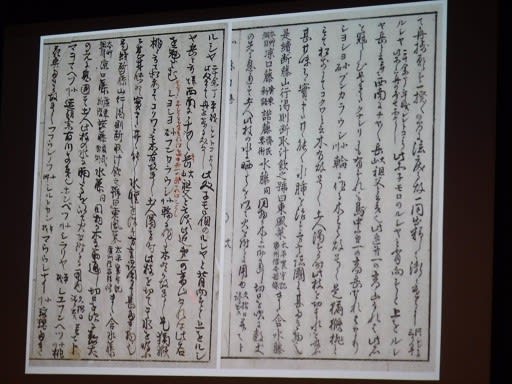

※ この写真は貴重なものだが、左側は幕府に提出した報告書で、右側は市井に向けて出版したものです。

左側には赤字が加えられているが、その部分を修正して右側のように加筆して出版した見本だそうです。

ただ、そうした醜聞的なことがあったとしても、武四郎の業績は後年になって大いに評価されたことは、武四郎の探検が凡人にはとても真似することができないほど素晴らしいことであり、またその蝦夷地探検を精緻に記録したことも大きく評価された結果だろうと思われる。

なるほど、武四郎が毀誉褒貶の多い人、という評判について少しは理解できた思いである。武四郎関連の講演を聴くのはこれが最後となりそうであるが、多くの講演を拝聴することができ、少しは松浦武四郎のことについて分かったかな?という思いである。