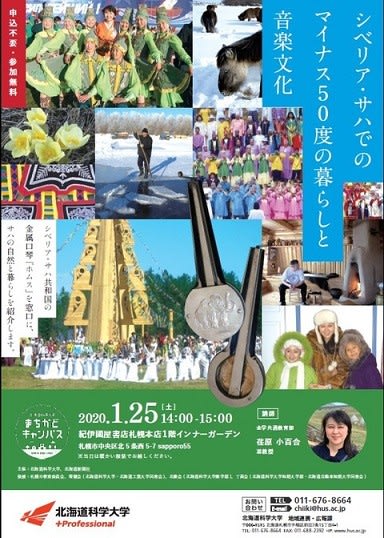

シベリア・サハ共和国では、冬の気温が摂氏マイナス50度にもなるという。一方で夏は40度近くまで上昇するらしい。年間の気温差100度の厳しい自然の中での人々の暮らしとそこで培われた音楽文化についてのお話を聴いた。

1月25日(土)午後、紀伊國屋書店札幌本店のインナーガーデンにおいて「北海道科学大学まちかどキャンバス」が開催され参加した。

今回の講座は「シベリア・サハでのマイナス50度の暮らしと音楽文化」と題して同大学の荏原小百合准教授が講義をされた。

※ 赤い部分がサハ共和国で、国土は日本の約8倍の広さだそうだ。

荏原准教授の専門は「文化人類学、音楽人類学」だそうで、現地の芸術高校で教鞭をとられたりして、何度もシベリア・サハに足を運ばれている方である。リード文にもあるようにサハ共和国は寒暖の差が非常に大きく、厳しい自然環境におかれた国である。冬には、北国に暮らす私たちでも想像するのが難しいマイナス50度にもなる酷寒の地である。しかし、そのような厳しい環境の中でもサハの人たちは逞しく生活しているとのお話を伺った。特に驚いたのは、冬期間には国を横断するように流れるレナ川が氷結すると、そこが国道となり交通の要衝としての役割を果たしているという話には少なからず驚いた。

※ 講義をされる荏原小百合札幌科学大准教授です。

サハは現代でこそ、ダイヤモンド、天然ガス、金、その他の鉱物資源が発掘され、採掘、加工も盛んになったそうだが、伝統的には牛馬の飼育によって生活を営んできた民族だということだ。

そうした生活の中で人々の間に生まれたのが「ホムス」と呼ばれる金属製の口琴である。それはちょうどアイヌ民族が生み出した竹製の「ムックリ」を鉄製に置き換えたような楽器である。荏原氏はご自身の専門分野との関りもありサハ民族の口琴音文化に注目したということだ。

※ 写真真ん中の三つがケースに収められた「ホムス」です。

サハは前述したように鉄などの鉱物資源が得られるという地域性もあり、鉄を加工する技術が早くから発達し、そのことがホムスの誕生に結びついたそうだ。荏原氏は実際にホムスを演奏もしてくれたが、その音色は口腔を共鳴させるという共通点があるため似たような音色に聴こえてきた。ただ、ホムスには様々な演奏方法があり、より多様な音色を引き出すことができるようだ。

ホムスはサハの人々にとって広く普及し、国民楽器とも称されているという。ホムスを演奏する人を「ホムシスト」として称しているらしいが、ホムシストの演奏を「鉄は歌う」、「ホムスは歌う」と人々は敬い、サハの大地の語りとして聴くということだ。

荏原氏によると、サハの人々はホムスを通じて、〈大地〉→〈鍛冶師〉→〈ホムスの演奏〉→〈聴衆〉→〈大地〉というように自然を再認識するものとして位置付けられているという。

※ 会場前にはサハ共和国の民芸品などが展示されていました。

荏原氏は言及されなかったが、ムックリについても造詣が深いようだ。荏原氏は言外にアイヌ民族のムックリもホムスのような存在であってほしいという願いのようなものがあった気がしてならない。