私のブログ「ウォーク in ドリームビーチ(大浜海岸)」を目にした友人H氏が「なぜ砂浜を歩くのか?」と私に問うた。私は思わず「いい質問です!」と答えた。なぜこの季節に砂浜を歩いたのか、自分自身の心の内を考察してみたい。

※ 人っ子一人いない海岸線に私の足跡だけが続いている…。

実は、その問いに対する答えの半分は「ウォーク in ドリームビーチ(大浜海岸) 前編」のところで記しているのだが、改めて思い起こしてみる。

まずその理由の第一はブログネタの発掘だった。

ニュージーランドの旅に全精力を傾けた余波だろうが、脱力してしまって外出する機会がめっきりと減ってしまい、ブログネタにも事欠くようになっていたことがある。

第二には、それに伴う運動不足の解消をねらった。

夏に比べると、どうしても外出がおっくうになっているところがあった。それは自身の肥満傾向に拍車をかけることにもなる。少しはそのことに抵抗したい思いもあった。

第三の理由であるが、単なる運動不足であれば自宅近くをウォーキングするとか、フットネスに出向いてその解消を図ることができる。しかし、私はそうした運動不足解消法には今のところどうしても賛同しかねるのだ。単一目的のために身体を動かすという行為はどうも私には合わないと思っている。

何かに取り組んだ結果が運動不足の解消に繋がるというのがベストだと思うのだ。

そして第四の理由なのだが、冬の運動として私はこの数年スノーシューに取り組んできた。しかし、単独でスノーシューを楽しめるところは限られている。間違っても一人で山などには近づけない。

昨春、石狩川河口の周辺をスノーシューで歩いた。不案内の地であったが、海岸線だと道に迷う心配もなく歩くことができ、地形の変化を楽しむことができた。

そうだ!海岸線は冬でも迷うことがない!

それも私が初めての海岸線であれば、それはブログネタにもなり得る。

そのことがある意味での情報提供にもなってくるのではと…。

そんな思いから大浜海岸、銭函海岸を目ざしたのだった。

人っ子一人いない冬の海岸線…。それはそれで十分な趣のあるウォーキングだった。

※ 試合開始前、コンサ熱烈サポーター席では写真のようなデコレーションで選手を出迎えた。

今シーズン初戦(3月3日)、敵地で強敵ジェフ千葉に勝利したことから、ホーム初戦の本日は格下(?)と思われる栃木FCに勝利してくれることを信じて強風雪の中札幌ドームに向かった。

※ 開幕セレモニーで場内暗い中、コンサのチームフラッグが掲げられた。

J2に降格はしたものの今シーズンのコンサはどうなのだろう、という思いで私はドームに向かったのだが、同じような思いの人がけっこういたのではないだろうか?強風下にもかかわらず13,248人の入場者があったと会場で伝えられた。

コンササポーターの懐かしい歌声が会場内に響き渡る中、キックオフされた。

※ 数日前にサポーターの協力によって除雪されたというピッチはまだ完全に緑にはなっていなかった。

前半、互いに自分たちの展開に持ち込めない戦いが続いたが、シュート数ではコンサの方が勝っていたが得点には結びつかず両者0対0で前半を終えた。

後半に入り、札幌の積極的な展開が見られ、そのうち得点シーンもと思っていた20分過ぎ、栃木のカウンターに遭い栃木のFWの個人技に札幌のDFが振り切られあえなく失点…。その後、札幌は何度もシュートシーンは創るもののシュート精度が低く得点に至らぬまま試合終了となりあえなく敗戦となってしまった。

※ 今やコンサの顔と言ってもいい古田寛幸選手を望遠で捉えました。

※ こちらは2シーズンぶりに札幌に復帰した上里一将です。

う~ん。今日のような戦いでは、今後私がスタジアムに向かう気持ちになるかというと、少々疑問である。

自ら行うスポーツとは違い、観戦するスポーツ、応援するスポーツはやはりチームが勝つ姿を見たいがために私はスタジアムにまで足を運んでいるのだが…。

今日の試合を見て、今年も苦戦が続くのかなあ…、という思いをもってしまった。

※ こちらも懐かしい!元日本代表の三都主アレサンドロ選手が今年から栃木に加入しました。

コンサドーレ札幌は、その設立の経過から、またその後のチーム運営の姿(現在のことは詳しくは分からないが)から、特別な思いをもって応援してきた。しかし今、その思いが急激に薄らいでいる。

どうか私がスタジアムに行って応援しよう!という気持ちにさせてくれるような快進撃が始まることを切に期待したい。

新川河口から星置川河口までは約3Kmの砂浜が続く海岸線だった。その中の1Km強がドリームビーチとして広がっている。はたしてそこは文字どおり夢のような海辺なのだろうか?

※ このマップは昨日掲載したものを再び掲載しました。

ドリームビーチを歩いていてまず気付くのが、海岸線の浸食の激しさである。海辺に建つ「海の家」と波打ち際の間にかなりの段差がついていた。激しいところでは1m以上の段差がついている。調べてみると、それらの「海の家」は海岸線の浸食によって当初より40mも後方に移転したということだ。

※ 写真のように激しいとこでは人間の背丈以上の段差があります。

その「海の家」だがその数に驚く。1Km強のドリームビーチ沿いにすき間なくびっしりと建っている。それだけ多くの店が成り立つということは、短い夏の間にかなりの海水浴客が詰めかけるということなのだろうか?

わずか2ヶ月程度の営業だから当然恒久的な建物とはならない。本州各地の海水浴場にも見られるように安普請の建物のオンパレードはけっして美しい光景とはいえない…。

※ 「海の家」は写真のようにドリームビーチ沿いに隙間なく建っています。

もう一つ気になったことは、砂浜に意外に小石が多かったことだ。これは砂の組成がそうなっているということなのだろうか? これでは海辺を裸足で歩くことは難しいと思えるのだが、海水浴客はどうしているのだろう?おそらくビーチサンダルが欠かせないのではと思われる。(何せ私には海水浴という趣味がないため実態が分からない)

※ この小石の多さをどう思いますか?フランス・ニースの海岸のように石だらけのビーチもありますが…。

そんなことを考えながら波打ち際を歩いたが、やがて星置川河口に達した。こちらは新川河口とは違い河岸をしっかりとコンクリートで固めていた。河口近くに沖縄料理店らしい海の家風の建物が建っていたが、はたしてシーズンには開店するのだろうか?

※ 向こうに星置川河口のコンクリートの護岸が見えます。

※ ここが星置川が石狩湾に注ぐ合流地点です。

※ 星置川河口の近くにあった沖縄料理店と書かれた建物ですが、一見廃屋にも見えるのですが…。

星置川河口を折り返してさらに2Kmあまりをもと来たところまで引き返す。

だれ一人いない海岸線を波の音を聞きながら黙々と歩を進める。

※ 振り返ると私の足跡だけが点々と続いていました。

前編で砂浜は足に優しいと記したが、そのことは同時に足が砂に埋まるという歩きにくさにも通じする。折り返してからのコースは物珍しさもないためひたすら歩くことに専念したのだが、それが疲労感を生んだ。

好天も手伝い、私は背中に汗をたっぷりとかき、肩で息をしながら疲労困憊で車に辿り着いた。

※ この看板でビーチとの境は車の進入をくい止める役割があることを理解しました。

ところで「ドリームビーチ」というネーミンクだが、私にはいかにも気恥ずかしいネーミングに映る。例えば大浜海岸が日本一、あるいは世界有数のビーチだと認められたのだとしたらそのようなネーミングも相応しいと思うのだが…。

おそらく日本一、あるいは世界有数のビーチへとの夢を持って名付けられたのだと思うのだが、ネーミングに相応しいビーチとなるよう関係者の努力を望みたいと思ったのでした。

※ 今日は何人もの友人と会う機会があり、拙ブログに対して貴重な意見を伺うことができた。いずれそのことについても言及できたらと思っている。

運動不足の解消のために二つの海岸(大浜海岸、銭函海岸)を歩いた。人っ子一人いない中、波の音を聞きながら波打ち際を…。夏には賑わうドリームビーチもひっそりとしていた。

※ マップ上の赤線の部分が私の歩いたコースです。

妻に「ブログのネタのためにご苦労さんですね」との冷やかしを背に受けながら石狩浜に向かった。まずは「おたるドリームビーチ(大浜海岸)」を目ざした。

確かにブログのネタづくりということもあるが、このところすっかり身体を動かすことを怠っていた自分の身体に鞭打つためにもどこかを歩きたいと思っていた。

歩くなら、できれば自分にとって未踏のところを歩きたいという思いがあり、車を石狩浜まで走らせた。

ドリームビーチへの道は分からなかったが、札幌あすかぜ高校を過ぎたところに「手稲山口バッタ塚」という案内板があったので「ここでは?」と勘を働かせて右折した。

勘は当たり、無事にドリームビーチに辿り着くことができた。ただし、車が雪に埋まる恐れがあったので手前で車を止めウォークに切り替えて、海辺に向かった。

※ 海岸の手前300mのところに愛車を置いてウォーク開始です。

海辺に向かうと何だかたくさんの建物が見えた。民家なのか?工場なのか?

傍まで寄ってみると、それらは全て海水浴客のための海の家だった。

海岸に出て右折し、まずは新川の河口を目ざした。

湿った砂浜は固くなく柔らかくなく足に優しい。

歩き出して間もなく海水浴場との境界があったが、そこを越えて新川河口を目ざした。

※ 遠くに石狩湾が見え、両側には建物がたくさん見えました。

※ 雪の中に海の家の建物が埋まっていました。

※ ドリームビーチと他の海岸を隔てる杭が立っていました。

海辺はけっしてきれいとは云えないけれど、考えていたよりはゴミなどは少なく感じた。流木なども目につかない。そんな中、漁業用のガラス玉が一個転がっていた。

※ 予想していたよりは汚れが少ないかな?と思ったのですが…。

※ ご覧のようなガラス玉が砂浜に転がっていました。

遠くに海鳥たちがたくさん憩っていた。オオセグロカモメよりは一回り小さく感じたが何だろう。

そこが新川河口だった。河口から下る魚か、あるいは川に遡る魚を狙っているのだろうか?

新川河口は意外に細かった。雪解け前ということで流水も少ないようだ。

新川河口を折り返し、今度は星置川河口を目ざした。

※ たくさんの海鳥が河口に群がっていました。

※ 新川が石狩湾に注ぐ合流地点です。

※ その新川を河口から上流を見ると、川幅のほとんどは砂が積もっていました。

沢木はキャパが撮ったという一枚の写真の謎を解くために3度もスペインを訪れた。そればかりではなく、パリやニューヨークまで足を運んでいる。それは沢木にとって執念の一冊だったと云える。

話題に事欠く今、懲りもせず再び書評とは言えない文章を試みてみることにする。今日、沢木の最新刊「キャパの十字架」を読み返してみた。

スペイン内戦から第二次世界大戦にかけて一世を風靡した戦争写真家ロバート・キャパ。

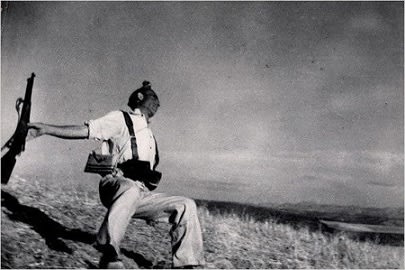

そのロバート・キャパが世に出るきっかけとなったのが、スペイン内戦において共和国軍の民兵が反乱軍の銃弾に当たって倒れる瞬間を捉えた「崩れ落ちる兵士」というキャプションのついた一枚の写真だった。

写真がアメリカの写真週刊誌「ライフ」に掲載されたことで、キャパは一躍時の人となり、その写真はスペイン共和国が崩壊したとき、共和国のために戦った兵士たちの栄光と悲惨を象徴する写真として長く世界中に知れ渡ることとなった。

その写真が「本当に銃弾に倒れた兵士を写したものか?」という疑問が一部では長く囁かれていた。しかし、写真が時代を捉えた有名な一枚であったこと、キャパ自身が何も語らずにすでに亡くなっていたことから、そのことは不問に付されてきた。

ところが近年になって、その「崩れ落ちる兵士」と一緒に撮影した多数の写真が公表されたことによって俄かにその真贋論争が活発になってきた。

※ キャパの名を一躍世界に認めさせることになった「崩れ落ちる兵士」の写真です。

沢木はリチャード・ウィーランによるキャパの伝記「ロバート・キャパ」の日本版翻訳を担当し、「キャパ その青春」「キャパ その死」を著したことから、その写真の真贋問題を知ることとなる。そこへ関係する多数の写真が出現したことにより彼の探求心に火が付いたという。

それからの取材というか、真実を追っての沢木の執拗なまでの追求の様は驚くばかりである。そこに私は「自分が追求し、辿り着いた結論には何人にも疑問を与えないものを提示する」という彼一流の流儀を見た思いがする。

そして彼が得た結論とは…。

①「崩れ落ちる兵士」の写真はセロ・ムリアーノではなくエスペホで撮られたものである。

②「崩れ落ちる兵士」の写真は銃弾によって倒れたのではない。

③しかし、「崩れ落ちる兵士」はポーズを取ったわけではなく、偶然の出来事によって倒れたものと思われる。

④そのことは「崩れ落ちる兵士」の写真とほぼ同じタイミングで、異なる地点から撮られた「突撃する兵士」の写真によって確認できる。

⑤その場には、二台のカメラがあり、二人のカメラマンがいた。

⑥低いところから、目の前を走り抜ける人物を撮ろうとするカメラにふさわしいのはライカである。

⑦「突撃する兵士」はライカでキャパが撮った可能性が高い。

⑧とすれば、「崩れ落ちる兵士」はローライフレックスでゲルダが撮ったということになる。

ここまで結論付けながらも、沢木はさらに確証を得るためにスペインの現地を訪れ、新たな発見を加えて自らの結論を揺るぎないものとした。

その結論は沢木にとってあるいは辛い結論であったのかもしれない。というのも、沢木にとってキャパは写真家としての腕を認め、人間としての魅力も感じていたように思われるからだ。

だから「キャパの十字架」は写真の真贋追求だけで終わらない。キャパがその後第二次世界大戦時のノルマンディー上陸作戦に従軍し「波の中の兵士」という「崩れ落ちる兵士」を超える傑作をモノにしたことを書き記すことを忘れなかった。

「キャパの十字架」を読み終えて、私は今までの沢木の文体とやや違った印象を受けた。それは沢木が一枚の写真の真贋を追求する過程を入念に、そして淡々と書き進めているように思われた。そこに彼の文章を評するダンディズム的な文章表現は見られなかった。いや、コトの真実を追求する様を入念に、淡々と書き記すこと、そのことが沢木流のダンディズムだったと云えるのかもしれない。

最近、沢木耕太郎を読み返している。表題の「チェーンスモーキング」は1990年発刊のエッセー風の短編を15編集めたものである。彼の文体は私から見るとたくさんの魅力が詰まっているのだが、一つの大きな特徴はその文末の魅力である。

ついにネタが尽きはじめた。今年の冬はいつもと違い、自宅に籠っていることが多いためネタ切れ現象が起こり始めた。そんなわけで私が得意としない書評的なことをちょこっと試みてみたい思う。

沢木は寡作の作家である。

彼の主たる作品が綿密な取材を必要とするノンフィクションであるから、それほど多くの作品を発表するわけにはいかなのだが、特に最近はその発表が稀有となっている。

それでも今春(昨年暮?)の文藝春秋誌1月号に、彼がこだわり続ける戦争写真家ロバート・キャパの作品について検証した「キャパの十字架」を発表した。その綿密な取材ぶりは沢木の面目躍如といった感の作品である。

さて、「チェーンスモーキング」である。

1990年刊というと、沢木が43歳のときの作品である。

沢木の43歳というと20歳半ばでデビューした沢木が注目の作品を次々と発表してすでに確固たる地位を築いた後の作品である。そうした意味では脂が乗りきっている時期の作品ともいえようか?

エッセーとか、コラムなどを読んだときに「上手いなー」と思える文章に共通しているのはその文末、つまり文章のまとめ方である。

沢木の文章の魅力の一つはその文末が際立っている点にあるように思う。ある評論家が「沢木の魅力はダンディズムにある」と評した。私は沢木のダンディズムを最も感ずるのが文末にあるように思っている。

例えば「チェーンスモーキング」のあとがきの文末を紹介してみよう。

(前略)考えてみれば、連載を実現させた「エスクァイア」の長澤潔氏も煙草をすわない。たしか、装幀の平野甲賀氏も、装画の小島武氏もすわなかったと思う。実に、『チェーンスモーキング』に携わってくださった全員が「ノー・スモーキングの人」だった。

すべて「ノー・スモーキングの人」の手によって産みおとされた『チェーンスモーキング』。これが人間の子供だったら相当ひねくれた性格になってしまうのではないかと懸念される。その誕生に関して最大の責任を負わなければならない者としては、『チェーンスモーキング』よ、どうかグレたりしないでほしい、祈るばかりだ。

本がグレるとどうなるかは、私もよくは知らないのだが。

この部分を読んで私は「クスッ」と笑い、「相変わらず、沢木は上手いなー」と呟いていた。

書評をと思ったが、書評にはなり得なかった。単なる愛読者のファンレター的文章になってしまった。彼の文章をもっと熟読していつか本当の書評をモノにしてみたい。

ニュージーランドの旅でお世話になったT氏が帰国した。道東に住むT氏が昨日来札したので一献傾けながら、ニュージーランド話に花を咲かせた。

「いや~、やっぱり日本がいいなぁ~」と、T氏はしみじみそう漏らす。

某居酒屋で出された魚介類に舌鼓を打ち、日本酒に喉を潤しながら…。

無理もない。60年間も日本での生活にどっぷりと浸かっていた男が一人異国で6ヶ月も暮らしていたのだから…。

T氏が本音を漏らした。

「実は途中で切り上げて帰国しようと真剣に思ったことがあった」と…。

「へぇ~」と思った。あちらで会った時のTは、私から見ると十分にあちらの生活を楽しんでいるように見えたのだが…。

彼によると、周りに日本語を話す人がいない中での英語漬けの生活に疲れたこと。語学学校では自分の子どもよりも若い学生と机を並べる毎日だったこと。(彼のような年齢の人はいなかったようだ)もちろん食べ物の問題もあったことだろう。

そうした「帰国したい」という思いを断ち切り、所期の計画を全うできたのはホームスティ先のロス&サンドラ夫妻の存在だったいう。

T氏とロス&サンドラは同年代である。他に寄宿していた若い学生に対して(2人ほどいたようだ)、分別もあり常識的言動をするTは夫妻の信頼を深く勝ち得ていたようだ。そのことは私が5日間一緒した中でとても感ずることができた。

※ 左から氏、サンドラ、ロスの順でカメラに収まった。

私もわずか5日間ではあったが、ロス&サンドラ夫妻のフレンドリーで、親切に接してくれた夫妻には心から感謝したい思いがある。

あの5日間の体験が今回のニュージーランドの旅を一層意味深いものにしてくれたと思っている。

Tに提案した。「彼らを日本に呼ばないか」と…。

実はそのことはあちらにいたときにも私は彼らに提案してみた。しかし、なぜか彼らはその提案には消極的で、反対に私が彼らと別れるとき「please return to N.Z」と記した手紙をいただいたほどだった。

それでも、もう一度Tを介して彼らに呼びかけてみよう、ということになった。

果たして彼らはどう反応するか? 例え私たちの提案が実現しなくとも、私たちの思いがロス&サンドラに伝わってくれれば、それはそれでいいとも思っている…。

一昨日、北海道にもたらした暴風雪は大変に被害をもたらしてくれた。吹雪で8名もの方が命を落とすなんて今まであっただろうか?私も実害がなかったとはいえ、被害者といえば被害者だった…。

被害者といえば被害者??

そう。この日は私にとって今シーズン初めての本格的なスノーシュー登山に挑戦することになっていた。

りんゆう観光のツアーで「1,020峰」という冬山を登ることになっていたのが、あえなく中止となってしまった。久しぶりの本格的なスノーシューということで張り切っていたのだが、残念至極である。まあ、ツアー代金(7,500円)は返還してくれるということなので実害はなかったのだが…。

まあ、それにしても今年はここ数年来なかったほどによく雪が降ってくれる。

メディアも除雪の問題を取り上げたりする中、行政は除雪費の捻出に苦慮しているようだ。

そんな中、過日札幌市の中心部を歩いていた時のことである。

中央区の北2条西8丁目付近だから、かなり都心に近いところである。そこの歩道の脇にうず高く雪が積み上げられていたのを見て驚いた。私が5年ほど通勤に歩いた道であるが、これほど雪が高く積み上げられたのを見た記憶がなかった。

「これは記念にも、記録にもなりそうなので写真に収めておこう」とシャッターを切った。

道内には(あるいは札幌市内にも)これ以上のところがたくさんあると思われるが、それにしても大変な雪である。

雪というと、最近は「克雪・利雪」ということが話題になるが、こんなに降られては雪害ばかりが話題になってしまう。う~ん…。

世界で大活躍する高梨沙羅選手の大飛躍をこの目で見たいと大倉山で行われた宮様スキージャンプ大会を観戦した。

※ 高梨選手が136mを飛んだ力強いフォームです。

その強さがどれほどか。本日の大会から描写してみると…。その1本目である。

降り続く雪のために何度かの中断を挟みながらの競技だったが、女子の出場選手は14名だった。その中にはイタリアで行われた世界選手権に出場した選手も全員が出場していた。

※ 私は写真に見える観覧席の最上段でカメラを構えた。

女子選手にとってラージヒルの大会は今年初めてということもあり、下位の選手は恐怖心もあってか60~70m台がせいぜいだった。そんな中、世界選手権に出場した選手たちはさすがだった。渡瀬選手が82m、伊藤選手が84m、茂野選手が86mとそれぞれ記録した。

※ 世界選手権出場組の渡瀬あゆみ選手のフォームです。

※ 同じく伊藤優希選手のフォームです。

最後はいよいよ高梨選手である。ジャンプ台横から見守った私のはるか頭上を高梨選手が飛び去るのを懸命にシャッターを切った。

着地した地点が他の選手とはまったく違っていた。発表されたその飛行距離は?

実に136mだった!

2位の茂野選手とその差は50mも離れた。会場からは大きな歓声が上がったのは言うまでもない。

※ こちらは高梨選手。先の二人の選手と飛んでる高さが違います。

私は1本目はジャンプ台横から選手たちが飛び去るフォームをカメラに収めようと観覧席の最上段で観戦した。

そして2本目は飛び終えた選手の表情を撮ろうとブレーキングトラックのところで待ち構えようとした。

※ 写真の人たちはお聞きすると上川町から応援に来た人たちだそうです。

ところが降り続く雪が競技の進行を度々止めることになってしまった。

競技の進行を辛抱強く待った私だったが、午後から所用があったために止むなく1本目で帰らねばならなくなってしまった。

※ 降り続く雪のために、中断してこのようにランディングバーンを何度も踏み固めました。

帰宅して大会結果を確認すると、高梨選手は2回目も101mを飛び圧勝したと知った。

これからも世界を転戦するという高梨選手のこれからの活躍も祈りたいと思う。

私がスキーを本格的に始めた20代の頃はさまざまなスキー場に出向いて滑ることを楽しんでいた。北見地方に住んでいた私にとってはニセコや富良野で滑ることが主であったが、札幌市内のスキー場にも足を運んだ。そうした一つに藻岩山スキー場もあったのだ。

※ 各コースに誘うスキー場下部に設置された第一リフトとファミリーゲレンデです。

いつか行こう、行こうと思いながらも、この年齢になるとなかなか重い腰が上がらない。ようやく意を決して立ち上がったのが28日午後だった。

我が家から車で約30分、道路は雪が融けて水びたしで、スキーのコンディションとしてはあまり良くなかった。

※ 第二リフトを降りたところにこのようにコースを案内する表示板がありました。

平日、しかもシーズン終わり近くの上、湿り雪とあって駐車場は閑散としていた。

シニア券(2,200円)を購入し、さっそくゲレンデへ。

リフトを乗り継いでまずは藻岩山名物の「うさぎ平」コースに向かった。うさぎ平コースは最大斜度35度が売りである。もう私の筋力ではそのコースをスイスイと滑るわけにはいかない。安全運転で降りてきた。

※ 写真では斜面が良く分かりませんが、35度の急斜面です。

その後、「からまつ」コース、「パノラマ」コース、「林間」コース、「ダイナミック」コース、「クリスタル」コースと、全てのコースを滑ってみた。私の中に記憶に残っていたのは「うさぎ平」コースだけだった。

その後、コーヒーブレイクを一度取り、もう一度全コースを滑って久しぶりのスキーを終えた。チケットの時間はまだ2時間以上残っていたが、わたしの今の体力ではこれくらいがちょうどういい。

藻岩山の印象は、アクセスが便利な市内にありながら各コースが変化に富んでいて、気軽に楽しめるスキー場として長く親しまれていることが分かるスキー場である。

※ この日は湿雪が降り続き、午後2時頃には照明が点灯していました。

面白いことに気付いた。スキー場に向かう道路脇に「当スキー場はスノーボード使用禁止となっています」という表示があったことだ。

今どき、スノーボードを禁止することは営業上けっして有利とは思えないのだが、札幌市内に古くからあるスキー場として、あるいはスキー関係者の意向が反映された結果なのだろうか?それとも他のスキー場との差別化を図るスキー場の戦略なのだろうか?

※ このような表示は藻岩山スキー場以外ではなかなか見られないでしょう。

それにしてもスキーを楽しもうとする気持ちがだんだん薄れてきているのが自分自身気になるところだ。

理由はいろいろと考えられるのだが、一言で云うとやはり年齢が高くなってきたことが第一の原因のようだ。

だから以前のようにスキーに夢中になることは考えられないが、それでもシーズンに何度かはこれからも楽しみたいと思っている。