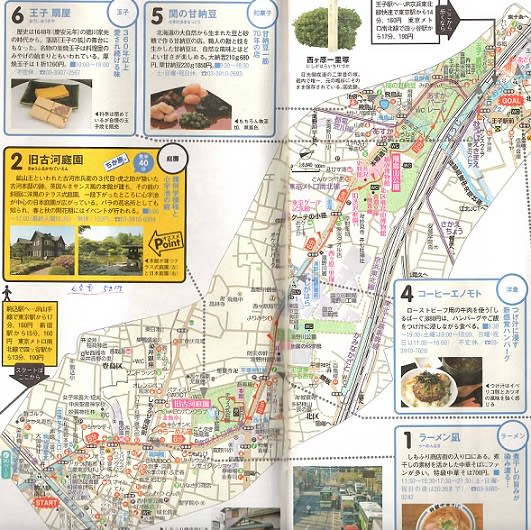

※ 相変わらず熱かったのはコンサの熱烈サポーターの一団だった。

コンサドーレの戦いが始まってから、こんなに初観戦が遅れたのは初めてではないだろうか?それだけ私の中からコンサ熱が冷め始めている証かもしれないのだが…。

本日、対ザスパクサツ群馬戦の観戦を決めたのは、対戦相手のザスパクサツ群馬がJ2の下位に低迷しているチームなので、J1を目ざすコンサとしては群馬を圧倒して勝ってくれるだろうと期待して観戦を決めたのだった。

※ キックオフ前に健闘を誓い合うイレブンの輪が解けようとするシーンです。

試合は上述したとおり1対0で勝ったのだが、その試合ぶりが私にはとてももどかしく感じられたのだ。

内容的に見れば、どうしても応援しているチームに厳しい見方になってしまうのだが、群馬の方が良い試合をしていたのでは、と思われる試合だった。

どちらも決定的チャンスは少なかった試合なのだが、両チームともに相手の凡ミスから決定的なチャンスがそれぞれ訪れたが、それを決めたのがコンサ、決めきれなかったのが群馬という試合だったように思う。

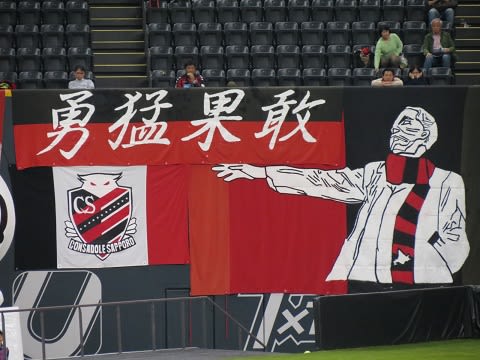

※ スタジアム内に数多く掲げられた激励幕の中から札幌らしいものを見つけました。

コンサの試合ぶりを見ていて歯痒く思うのは、ゴール前までボールを運びながらも細かなパスを選択してチャンスを逃してしまうことが多すぎたことだ。なぜ、ゴールが見えたときに強引にでもシュートを選択しないのだろうか?まるで一時期の日本代表の試合を見ているようだった。

コンサに上手いサッカーなんか期待していない。泥臭くても必死でゴールを狙い続けるようなひたむきさを期待したいと思うのだが…。

※ コンサのキッカー菊岡選手がコーナーキックを蹴った瞬間です。ボールがぶれて写っています。

今日の試合を見ていて、コンサの試合ぶりはまだまだJ2仕様の戦いぶりだったと見えた。このような戦い方では、例え運良くJ1昇格を果たしたとしても、直ぐに降格してしまうというこれまでの繰り返しになってしまうような気がする。今シーズンようやくJ1昇格を果たした徳島が8連敗と苦戦しているように…。

※ 唯一の得点をあげヒーローとなった前田選手のヒーローインタビューの様子です。

どうしても贔屓するチームには厳しい見方をしてしまう私だが、コンサに早い段階でのJ1昇格を望まないほうが良いのではないかと思う。じっくりと力を蓄え、J2戦線を圧倒するくらいの力が付いたときにJ1昇格を果たしてほしい、と私は願う。

コンサは資金難もあって、チームの半数近くがユースからの昇格組が占めると聞く。そうした若手が力をつけてきてコンサの主力となり、J2を席巻できるようなチームになるのがある意味では理想ともいえる。

そんなチームが出来上がったときに、再びコンサブームが巻き起こるのではないだろうか?