午前中は曇り空と言った方がいいのかな、午後になって陽も差すようになってきました。午前6時で11.8℃(きのうは5.5℃)でした。正午は15.4℃(きのうは13.3℃)となっています。まあ、朝方はあまり冷え込まない方が助かりますよね。

パソコンを開くとなぜか?最初に出てくるニュース(日本と世界)の紹介で、気になることが載っていました。ちょっと長いかもしれませんが、抽出した分だけを掲載(引用)させていただきます。

(部分引用開始)『 受験学習法・幼児教育のプロである和田秀樹さんは「みんな『普通に』日本語を読めるはずという前提が崩れてきている」と、日本人の読解力の低下に警鐘を鳴らします。和田さんの著書『5歳の壁 語彙力で手に入れる、一生ものの思考力』(小学館)から抜粋して紹介します。

・≪「日本語が読めない」レベルにまで読解力が低下≫

それから20年近く経った現在、スマートフォンやSNSのユーザーはますます増え続けています。今では140字どころか、LINEなどでは十数字以内の短文で必要な要件だけを送り合う人も多いようです。その結果、子どもや若い世代の間で、長い文章を読めないという傾向がさらに進んでいることを実感しています。

最近はネットのニュースでも見出ししか読まない人も多く、記事の中身をきちんと読まずに自分が取りたいように解釈して、他人を中傷する人も増えています。

もはや「国語が苦手」「長い文章が読めない」といったレベルではなく、「日本語が読めない」レベルにまで読解力が低下している人も多いのではないかと感じるほどです。

近年、日本の若者の読解力が落ちているという事実は、研究者や専門家からも多数、指摘されています。

国立情報学研究所教授の新井紀子氏の『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』(東洋経済新報社)によれば、全国2万5000人規模を対象に基礎的読解力の調査を実施したところ、今の中高生の3分の1は簡単な文章を読むことができず、中高生の読解力は「危機的と言っていい」ほどのレベルになっていると言います。

・≪より短く、速く、効率的になったコミュニケーション≫

相手に自分の思いを伝える能力、相手の言いたいことを理解する能力は、人間として最低限必要なスキルです。この能力が不足していると、人との円滑なコミュニケーションが困難になり、良好な人間関係を築くことが難しくなることがあります。

最近では、日常のコミュニケーションでもタイパ(タイム・パフォーマンス)が重視され、より短く、速く、効率的なやり取りが好まれるようになりました。

LINEを送った相手からすぐに返信が戻ってこないと、「自分は何か悪いことをしたのだろうか」と不安を感じる人も増えています。特に若い世代には「即レス」しなければ相手に悪く思われるとか、長い文章を書いて相手に読ませることは失礼だという風潮があります。

より短時間で、より効率的にコミュニケーションしたい、情報を吸収したいというニーズは日本だけではなく、世界的な流れなのかもしれません。先に触れたように、多くの人がブログよりX(旧Twitter)を選ぶようになり、最近では文章より動画、そしてYouTubeも長すぎるという理由でInstagramやTikTokの方が主流になっています。

ここで問題なのは、日本式のコミュニケーションというのは、もともと効率的なものではなく、情緒的で、曖昧で、複雑なやり取りが主流だったということです。 』(部分引用終わり)

いやはや暗澹たる気持ちになってしまいますが、みなさんはどう思いますか?これが情報化時代の発達した姿だということですか。こういう時代風潮の中で、コミュニティ云々といってもなんかとっても空しい気持ちに、もっと言って絶望的にさえなってきます。

(これはきょう午前中の地域のごみ集積所の様子です。カラスには毎回迷惑を掛けられていますが、きょうはトンビも加わっていました。そのトンビは我々が行くと電線に移動です。ごみを出すニンゲンがきちんとゴミ袋の上からネットを掛ければ防げるはずなのに、きちんと責任をもって置いて行かないからなあ~。いたちごっこです。)

(自分が食べたり、出したりしたゴミがカラス等に食い荒らされて散乱しているという現状をどう思うのでしょうかね、出した張本人は。でも、散らかされて現場を張本人は見ることがないのですよね、日中はいないのでしょうから。きれいになっている現場しか知らない。)

日本語同士でのコミュニケーションが図られなくなってきているということで、これはとっても由々しき事態ではないかと思うのですが。やはり子どもが小さいうちはスマホを持たせず、日本語を大切にし、日本語で意思疎通が図られるような教育が是が非でも必要かなと思います。日本語をある程度マスターした段階で、基礎的基本的な日本語を習得したら、次のステップに進むようにする必要があるのではないでしょうか。

これは外国語を習うときも注意すべきことではないかなと思います。降格(koukakuと入力したらこのように変換されました。「こう書く」に変換されるものと思っていたのに。)と私自身はとっても保守的なニンゲンなのかなあと思ってしまいますが。(居直るわけではないですが、もともとニンゲンは保守的ですよね、本能的に。生きていくということ自体自分の身を守るということですので、自ずと保守的になるのは当然なことだと思っています。そのうえでどう生きていくか、考え、実践していく中で考え方がいろいろと変わってくる、というのが私の基本的な考え方です。)

こういう状況では私のブログなんて若い人たちに読んでもらうなんてことは最初から無理な話しなのでしょうね。若い人に読んでもらおうなんて思うこと自体思い上がりも甚だしいということになるのかな。

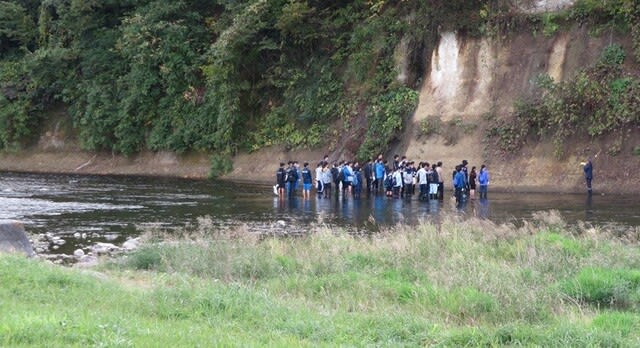

(以下の4枚はきのうの撮影)

(以下の4枚はきのうの撮影)

(小魚一杯!!!)

(小魚一杯!!!)

(11/2撮影 オンブバッタ?)

(11/2撮影 オンブバッタ?)

イタリアン・アスター?

イタリアン・アスター?