長い雨が続いていて九州や山陰・山陽地方ではかなりの水害が起きているようである。甲府市はさほどの大ぶりの雨には見舞われていないがほとんど太陽が見えない日が何日も続いている。この日も朝から小雨が降っていたが昼ごろから青空が見えるようになってきた。これならばそろそろ咲いているであろう花が見られるかも知れない。富士山麓に向かうが、精進湖線の右左口トンネルを過ぎたあたりから雨が降っている。やはり富士山に近付くと雨のようだ。引き返して以前から着目していた釜無川近傍の滞留河川周辺を散策してみる。ところが、準備して出発しようとした途端に雨が降り出してしまい、傘を差しながらの散策となった。

川底に藻が生えている。

葉の幅が広くて辺縁が脈打っているようである。これはエビモ(ヒルムシロ科ヒルムシロ属)ではないかと思う。堰堤が高く採取は難しい。

対岸に生えているのはイヌドクサと思われる。

水草の葉が浮いている。

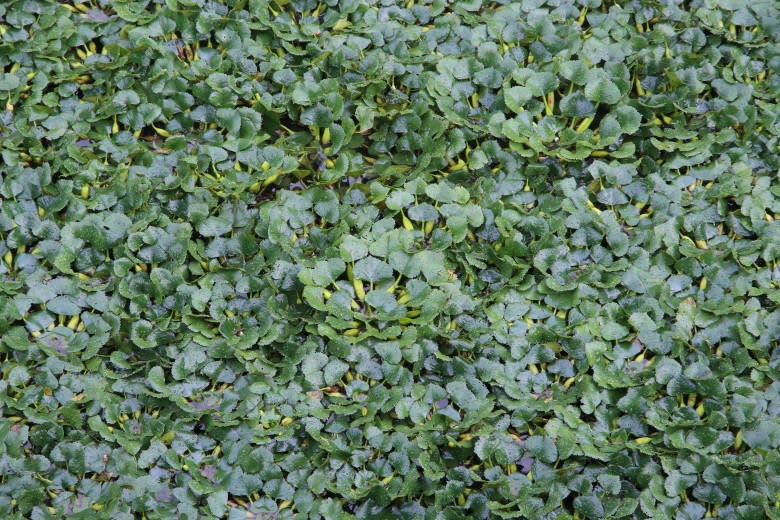

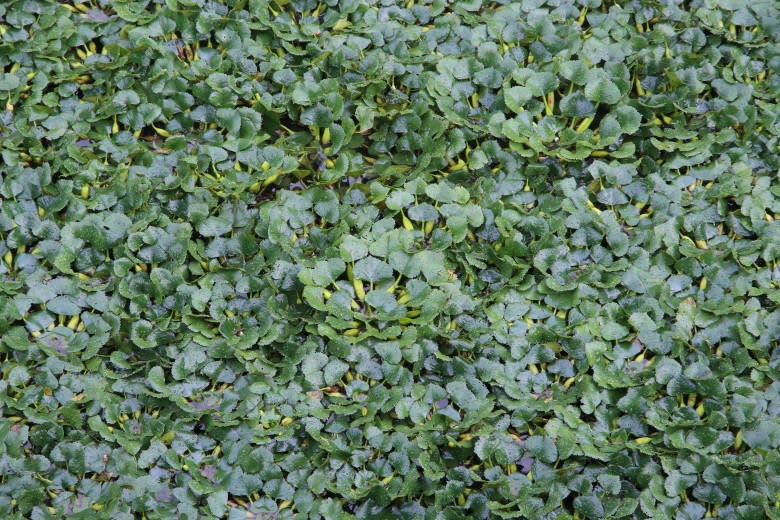

さらに進むとたくさん生育していた。

探していたミズアオイか?と思ったのだが、葉の形が違う。

ハート形に近い葉の形で辺縁がギザギザしている。

花が咲いている株があった。青色では無くて白い花が咲いている。

水路一面にこの水草だらけ。

ただの雑草にしか見えない。

自宅に戻ってからネットや図鑑で調べてみると、これはヒシ(ミソハギ科ヒシ属)という植物であることが分かった。2018年版の山梨県レッドデータブックを見てみると、ヒシは絶滅危惧種に含まれており情報不足(DD類)になっていた。1年草のこの植物は年によって個体数の増減があることが予想され、調査時に見つからなかったのかも知れない。今年は大発生しているようである。

その他にも見慣れない植物が多数生育していた。図鑑とネットで調べたが、間違っているかも知れない。

バカデカいオモダカが・・・と思ったが。

調べてみるとクワイという植物のようである。球根が食用になるらしい。

この黄色い花は?初めて見る植物である。

望遠レンズを持って行かなかったので詳細は不明だが、花は4弁に見える。おそらくアメリカミズキンバイ(ヒレタゴボウ)と思われる。

この群生しているのは何?これも初めて見る植物。

白い花が咲いている。形から見てキク科と思われる。ネットで調べてみるとミズヒマワリという外来種(特定外来種)ではないかと思う。

ちょっと下見のつもりで歩いてみたが、見たことが無い水生植物に多数出会うことが出来た。特にヒシというノーマークだった水草に出会えたのは大収穫だった。探し物のミズアオイには出会えなかったが、まだ時期が早いので9月に入ったら再訪してみたいと思う。きっとこのあたりに生育していると思う。

川底に藻が生えている。

葉の幅が広くて辺縁が脈打っているようである。これはエビモ(ヒルムシロ科ヒルムシロ属)ではないかと思う。堰堤が高く採取は難しい。

対岸に生えているのはイヌドクサと思われる。

水草の葉が浮いている。

さらに進むとたくさん生育していた。

探していたミズアオイか?と思ったのだが、葉の形が違う。

ハート形に近い葉の形で辺縁がギザギザしている。

花が咲いている株があった。青色では無くて白い花が咲いている。

水路一面にこの水草だらけ。

ただの雑草にしか見えない。

自宅に戻ってからネットや図鑑で調べてみると、これはヒシ(ミソハギ科ヒシ属)という植物であることが分かった。2018年版の山梨県レッドデータブックを見てみると、ヒシは絶滅危惧種に含まれており情報不足(DD類)になっていた。1年草のこの植物は年によって個体数の増減があることが予想され、調査時に見つからなかったのかも知れない。今年は大発生しているようである。

その他にも見慣れない植物が多数生育していた。図鑑とネットで調べたが、間違っているかも知れない。

バカデカいオモダカが・・・と思ったが。

調べてみるとクワイという植物のようである。球根が食用になるらしい。

この黄色い花は?初めて見る植物である。

望遠レンズを持って行かなかったので詳細は不明だが、花は4弁に見える。おそらくアメリカミズキンバイ(ヒレタゴボウ)と思われる。

この群生しているのは何?これも初めて見る植物。

白い花が咲いている。形から見てキク科と思われる。ネットで調べてみるとミズヒマワリという外来種(特定外来種)ではないかと思う。

ちょっと下見のつもりで歩いてみたが、見たことが無い水生植物に多数出会うことが出来た。特にヒシというノーマークだった水草に出会えたのは大収穫だった。探し物のミズアオイには出会えなかったが、まだ時期が早いので9月に入ったら再訪してみたいと思う。きっとこのあたりに生育していると思う。