建部坂を上り、二本目を左折し、突きあたり、「桜蔭学園中高」の校舎沿いに右折すると、「忠弥坂」。下校時のため、けっこう女子学生が華やいだ雰囲気で通る。この辺りをうろうろして写真を撮ったら不審者扱い、間違いなし。

途切れたところで、パチリ。眼下に都立工芸高校のモダンな建物や水道橋方向のビル街が開けてきます。

忠弥坂

坂の上あたりに丸橋忠弥の槍の道場があって、忠弥が慶安事件で捕えられた場所にも近いということで、この名がつけられた。

道場のあった場所については諸説がある。

“慶安事件”は、忠弥が由井正雪とともに、慶安4年(1651)江戸幕府の転覆を企てて失敗におわった当時の一大事件であった。

忠弥の名は、浄瑠璃や歌舞伎の登場人物としても有名である。

東京都文京区教育委員会 平成元年3月

「宝生能楽堂」脇からの「忠弥坂」。

「宝生能楽堂」の所を右折すると、「金刀比羅宮東京分社」。その先の角地に。

「讃岐うどん大使 水道橋麺通団」なるうどん屋さん。絶妙なポジション。ここで、遅い昼食。「肉うどん」と「おいなりさん」。けっこうなボリュームと味でした。

「讃岐うどん大使 水道橋麺通団」なるうどん屋さん。絶妙なポジション。ここで、遅い昼食。「肉うどん」と「おいなりさん」。けっこうなボリュームと味でした。

みなさんのお陰とスタッフの努力で、1号店の吉祥寺麺通団が軌道に乗り、さらにこの美味いうどんをもっと多くの人に伝えたい!という想いがつのり…

そうだ! 東京の中心に店を出そう! しかも、全国の誰もが知っている場所がいい。例えば東京ドームとか。

そこで、東京ドームの周辺を見ていたら、なんと我らが神「こんぴらさん」こと「金比羅宮」があった!!のです。(その隣には金比羅会館までも!)

金比羅様が我々を迎えてくれている! なんとしてでもここに出店しなければ!と。

そして2009年7月22日、念願叶って東京ドームのお膝元「水道橋」に、それもこんぴらさんの隣にオープンすることができました。

本場さぬきから東京に移住したうどん職人が「これぞ讃岐うどん!」を伝えるうどん伝道師として、これからも腰を入れまくって美味しいうどんを作っていきます。

HPより。

HPより。

そのまま北に向かうと、「新壱岐坂」通りに出ます。

「元町」由来説明板。

「元町」由来説明板。

通りの脇の茂みの中に女性の立像・ブロンズ像と「壱岐坂」由来碑。先ほど右に曲がって通ってきた細い路地が「壱岐坂」の一部でした。

かつて、「壱岐坂」は、「白山通り」から「東洋学園大」の北側を抜け、広い「新壱岐坂」を越えて、東、現「本郷通り」に通じていた道でした。現在、「壱岐坂」の由来碑は「東洋学園大」脇に設置されているらしく、この「由来碑」は、設置されたまま埋もれてしまったのか? 文面も絵図も判読しずらくなっていました。

・・・この坂は、昔、この地にあった小笠原壱岐守の下屋敷にちなんで壱岐殿坂と呼ばれていました。

当時、小笠原家は九州佐賀肥前唐津藩六万石の大名でした。

壱岐坂は白山通りから上り、東洋女子短大の所で大横町へ至る坂道です。

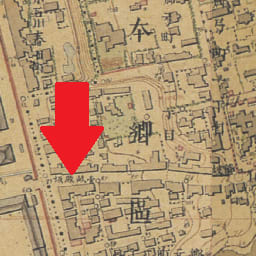

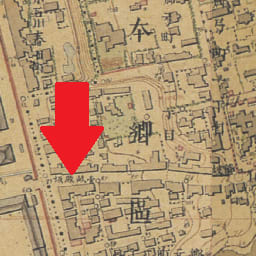

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

↓に「「壱岐坂」とあります。「壱岐坂」は、道幅も広く、当時の本郷区(高台のところ)、小石川区(谷のところ)を結ぶ重要な交通幹線の役割をしていたようです。左が「砲兵工廠」(現・東京ドーム。江戸時代には水戸藩の広大な上屋敷)方向。

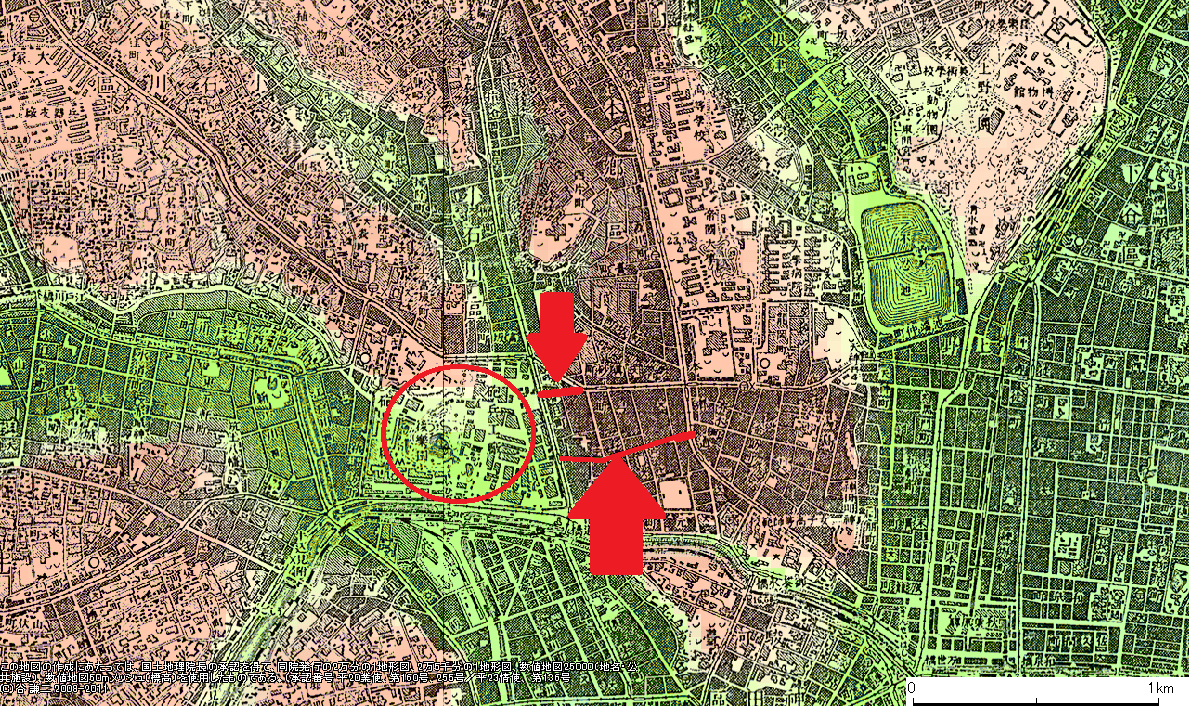

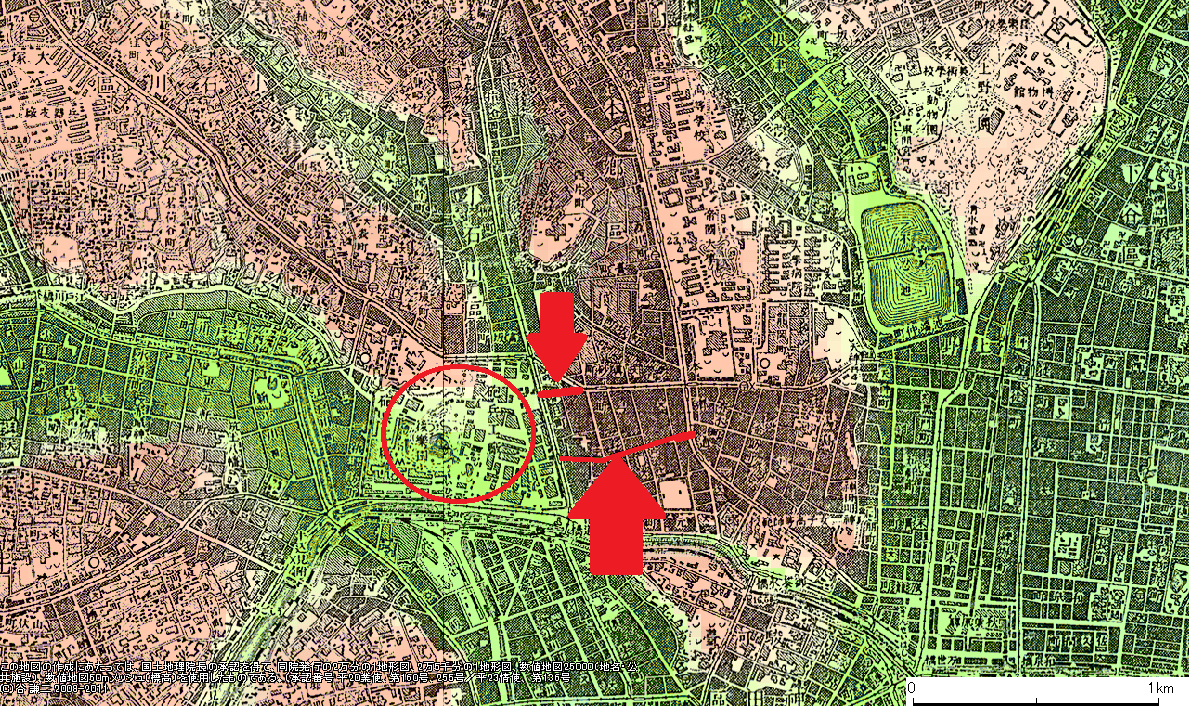

しつこいですが、この付近の変遷を。(以下、「今昔マップ」より)※薄いピンク色の地域は高台。薄い緑色が谷筋。

1920年頃(大正中期)。↓が「東富坂」、↑が「壱岐坂」。まだ「新壱岐坂」が完成していない。○が「砲兵工廠」。

1920年頃(大正中期)。↓が「東富坂」、↑が「壱岐坂」。まだ「新壱岐坂」が完成していない。○が「砲兵工廠」。

1930年頃(昭和5年)。↑には「新壱岐坂」が完成し、旧「壱岐坂」は分断されている。

1930年頃(昭和5年)。↑には「新壱岐坂」が完成し、旧「壱岐坂」は分断されている。

1965年頃(昭和45年)。「後楽園球場」と「競輪場」等。※「後楽園球場」は、1937年(昭和12年)9月に開場。

1965年頃(昭和45年)。「後楽園球場」と「競輪場」等。※「後楽園球場」は、1937年(昭和12年)9月に開場。

現在。「東京ドーム」中心の施設に。

現在。「東京ドーム」中心の施設に。

「新壱岐坂」を少し西に進むと、「白山通り」との交差点「壱岐坂下」。

その交差点を渡って右斜めに入る道を進むと、石段が見えてきます。

「新坂(外記坂)」。

「新坂(外記坂)」。

区内には、新坂と呼ばれる坂が六つある。『東京案内』に、「壱岐坂の北にありて小石川春日町に下るを新坂といふ」とある。 『江戸切絵図』(嘉永6年尾張屋清七板)によると、坂上北側に内藤外記という旗本の大きな屋敷があり、ゲキサカとある。新坂というが、江戸時代からあった古い坂である。

この坂の一帯は、もと御弓町、その後、弓町と呼ばれ、慶長・元和の頃(1600年ごろ)御弓組の与力同心六組の屋敷がおかれ、的場で弓の稽古が行われた。明治の頃、石川啄木、斎藤緑雨、内藤鳴雪などの文人が住んだ。

東京都文京区教育委員会 昭和63年3月

坂の上から望む。

坂の上から望む。

突き当たりにある旅館が「朝陽館本家」。純和風。建物は、1904(明治37)年に建てられ、90年近く後、改築された、という。

本郷界隈にはこうした純和風の旅館が点在しています。ずいぶん前は修学旅行生などが大いに利用していたと聞いたことがありますが、今どきの子どもも先生も、こういう和風には慣れていない? 経営は大変なのではと余計な心配をしてしまいます。

近隣には、高層の近代的なマンションやホテルもあるようですし、・・・。

「朝陽館」を回り込むと、左手にクスノキの大木が。

本郷弓町のクス

東京都文京区本郷1丁目に生育するクスノキの巨木。推定の樹齢は600年といわれ、江戸時代には『本郷のクスノキ』と呼ばれて名高い木であった。東京都心に残る有数のクスノキの巨木であり、文京区の保護樹木。

推定の樹齢は600年、樹高は20メートル、幹回りは8.5メートル。この木の名称となっている「本郷弓町」(ほんごうゆみまち)とは、かつての旧町名である。

大正期から昭和期にかけて小説家・俳人として活動した矢田挿雲(1882年 - 1961年)が1920年(大正9年)から数年にわたって報知新聞に連載した『江戸から東京へ』という文に、この木が登場する。矢田によると、江戸時代には「本郷のクスノキ」と呼ばれて有名だったといい、『高さ六丈、幹囲一丈六尺に及ぶ魔の如き大楠』と記述している。明治時代の『東京名所図会』では、『弓町一丁目八番地の前を過る者は、何人も其の門内に註連を結びし老楠樹あるを見るべし。一丈餘の上より三幹に分れ、根株の大きさは三圍許あり』と記述している。

この付近は江戸城から見て鬼門にあたり、御弓組与力同心が屋敷を置いていたため「御弓町」と呼ばれていた。江戸末期に作られた本郷界隈の切絵図では、この付近は「甲斐庄喜右衛門」という旗本の屋敷であった。甲斐庄氏は楠木正成の後裔といい、河内国錦部郡甲斐庄(現在の大阪府河内長野市付近)を領有していたことからこの姓を名乗ったという。

戦国時代末期に、一族の甲斐庄兵右衛門正治という武士が徳川家康に仕えることになった。正治は200石を給されたが、その子喜右衛門正房の代で600石に加増された。正房は1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いや1614年(慶長19年)の大坂の陣で武功を上げ、先祖の地である河内国に領地をもらって2000石を知行された。甲斐庄氏は正房以後代々「喜右衛門」を名乗り、寛政の頃には知行4000石までに至っている。

幕藩体制が瓦解した後、甲斐庄氏は姓を「楠」と改めたといわれる[8]。御弓町は1872年(明治5年)に町名を「本郷弓町」と改め、さらに1965年(昭和40年)4月1日の住居表示で本郷の一部となって「弓町」の名はわずかに周囲のビル名などに名残を残すのみとなった。甲斐庄氏の後裔は明治時代には屋敷と土地を維持していたが、大正時代初めに別の人に屋敷と土地を譲渡した。新しい所有者は、古い屋敷を取り壊して木造の西洋館を建築した。その西洋館も後には別の人が所有することになったが、この木は敷地の一角に残された。

その後西洋館は取り壊されて西側にマンションが建築されたが、この木は大切に保存されていて樹勢も旺盛であり、剪定の際にはクレーン車2台がかりでの作業になるほどという。小説家の司馬遼太郎は1991年にこの木を訪ね、その印象と由来を『街道をゆく 本郷界隈』に記述している。

(「以上、「Wikipedia」参照)

「春日通り」に出て、西の方に向かいます。

緩やかな下り坂。「東富坂(真砂坂)」

緩やかな下り坂。「東富坂(真砂坂)」

現在の「東富坂(真砂坂)」は、本郷3丁目から伝通院まで、路面電車(市電)を通すにあたり、旧東富坂上から春日町交差点まで新しく開いたゆるやかな坂道。

この市電は、1908年(明治41年)4月11日に開通した。現在、文京区役所をはさんで反対側にある坂を、「富坂(西富坂)」と呼び、区別している。

広い「春日通り」から左に入ると、丸ノ内線に沿った下り坂になります。

「旧東富坂」。

「旧東富坂」。

むかし、文京区役所があるあたりの低地を二ヶ谷といい、この谷をはさんで、東西に二つの急な坂道があった。

東の坂は、木が生い繁り、鳶がたくさん集ってくるので、「鳶坂」といい、いつの頃からか、「富坂」と呼ぶようになった。(『御府内備考』による)富む坂、庶民の願いがうかがえる呼び名である。

また、二ヶ谷を飛び越えて向き合っている坂ということから「飛び坂」ともいわれた。明治41年、本郷3丁目から伝通院まで開通した路面電車の通り道として、現在の東富坂(真砂坂)が開かれた。それまでは、区内通行の大切な道路の一つであった

東京都文京区教育委員会 昭和63年3月

坂の下から望む。

坂の下から望む。

こうして、再び「白山通り」に出て、「春日」駅に戻ってきました。次回は、春日駅の西方に向かいます。

所要時間:約2時間45分(11:00~13:45。昼食含む)

途切れたところで、パチリ。眼下に都立工芸高校のモダンな建物や水道橋方向のビル街が開けてきます。

忠弥坂

坂の上あたりに丸橋忠弥の槍の道場があって、忠弥が慶安事件で捕えられた場所にも近いということで、この名がつけられた。

道場のあった場所については諸説がある。

“慶安事件”は、忠弥が由井正雪とともに、慶安4年(1651)江戸幕府の転覆を企てて失敗におわった当時の一大事件であった。

忠弥の名は、浄瑠璃や歌舞伎の登場人物としても有名である。

東京都文京区教育委員会 平成元年3月

「宝生能楽堂」脇からの「忠弥坂」。

「宝生能楽堂」の所を右折すると、「金刀比羅宮東京分社」。その先の角地に。

「讃岐うどん大使 水道橋麺通団」なるうどん屋さん。絶妙なポジション。ここで、遅い昼食。「肉うどん」と「おいなりさん」。けっこうなボリュームと味でした。

「讃岐うどん大使 水道橋麺通団」なるうどん屋さん。絶妙なポジション。ここで、遅い昼食。「肉うどん」と「おいなりさん」。けっこうなボリュームと味でした。みなさんのお陰とスタッフの努力で、1号店の吉祥寺麺通団が軌道に乗り、さらにこの美味いうどんをもっと多くの人に伝えたい!という想いがつのり…

そうだ! 東京の中心に店を出そう! しかも、全国の誰もが知っている場所がいい。例えば東京ドームとか。

そこで、東京ドームの周辺を見ていたら、なんと我らが神「こんぴらさん」こと「金比羅宮」があった!!のです。(その隣には金比羅会館までも!)

金比羅様が我々を迎えてくれている! なんとしてでもここに出店しなければ!と。

そして2009年7月22日、念願叶って東京ドームのお膝元「水道橋」に、それもこんぴらさんの隣にオープンすることができました。

本場さぬきから東京に移住したうどん職人が「これぞ讃岐うどん!」を伝えるうどん伝道師として、これからも腰を入れまくって美味しいうどんを作っていきます。

HPより。

HPより。そのまま北に向かうと、「新壱岐坂」通りに出ます。

「元町」由来説明板。

「元町」由来説明板。通りの脇の茂みの中に女性の立像・ブロンズ像と「壱岐坂」由来碑。先ほど右に曲がって通ってきた細い路地が「壱岐坂」の一部でした。

かつて、「壱岐坂」は、「白山通り」から「東洋学園大」の北側を抜け、広い「新壱岐坂」を越えて、東、現「本郷通り」に通じていた道でした。現在、「壱岐坂」の由来碑は「東洋学園大」脇に設置されているらしく、この「由来碑」は、設置されたまま埋もれてしまったのか? 文面も絵図も判読しずらくなっていました。

・・・この坂は、昔、この地にあった小笠原壱岐守の下屋敷にちなんで壱岐殿坂と呼ばれていました。

当時、小笠原家は九州佐賀肥前唐津藩六万石の大名でした。

壱岐坂は白山通りから上り、東洋女子短大の所で大横町へ至る坂道です。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。↓に「「壱岐坂」とあります。「壱岐坂」は、道幅も広く、当時の本郷区(高台のところ)、小石川区(谷のところ)を結ぶ重要な交通幹線の役割をしていたようです。左が「砲兵工廠」(現・東京ドーム。江戸時代には水戸藩の広大な上屋敷)方向。

しつこいですが、この付近の変遷を。(以下、「今昔マップ」より)※薄いピンク色の地域は高台。薄い緑色が谷筋。

1920年頃(大正中期)。↓が「東富坂」、↑が「壱岐坂」。まだ「新壱岐坂」が完成していない。○が「砲兵工廠」。

1920年頃(大正中期)。↓が「東富坂」、↑が「壱岐坂」。まだ「新壱岐坂」が完成していない。○が「砲兵工廠」。 1930年頃(昭和5年)。↑には「新壱岐坂」が完成し、旧「壱岐坂」は分断されている。

1930年頃(昭和5年)。↑には「新壱岐坂」が完成し、旧「壱岐坂」は分断されている。 1965年頃(昭和45年)。「後楽園球場」と「競輪場」等。※「後楽園球場」は、1937年(昭和12年)9月に開場。

1965年頃(昭和45年)。「後楽園球場」と「競輪場」等。※「後楽園球場」は、1937年(昭和12年)9月に開場。 現在。「東京ドーム」中心の施設に。

現在。「東京ドーム」中心の施設に。「新壱岐坂」を少し西に進むと、「白山通り」との交差点「壱岐坂下」。

その交差点を渡って右斜めに入る道を進むと、石段が見えてきます。

「新坂(外記坂)」。

「新坂(外記坂)」。区内には、新坂と呼ばれる坂が六つある。『東京案内』に、「壱岐坂の北にありて小石川春日町に下るを新坂といふ」とある。 『江戸切絵図』(嘉永6年尾張屋清七板)によると、坂上北側に内藤外記という旗本の大きな屋敷があり、ゲキサカとある。新坂というが、江戸時代からあった古い坂である。

この坂の一帯は、もと御弓町、その後、弓町と呼ばれ、慶長・元和の頃(1600年ごろ)御弓組の与力同心六組の屋敷がおかれ、的場で弓の稽古が行われた。明治の頃、石川啄木、斎藤緑雨、内藤鳴雪などの文人が住んだ。

東京都文京区教育委員会 昭和63年3月

坂の上から望む。

坂の上から望む。突き当たりにある旅館が「朝陽館本家」。純和風。建物は、1904(明治37)年に建てられ、90年近く後、改築された、という。

本郷界隈にはこうした純和風の旅館が点在しています。ずいぶん前は修学旅行生などが大いに利用していたと聞いたことがありますが、今どきの子どもも先生も、こういう和風には慣れていない? 経営は大変なのではと余計な心配をしてしまいます。

近隣には、高層の近代的なマンションやホテルもあるようですし、・・・。

「朝陽館」を回り込むと、左手にクスノキの大木が。

本郷弓町のクス

東京都文京区本郷1丁目に生育するクスノキの巨木。推定の樹齢は600年といわれ、江戸時代には『本郷のクスノキ』と呼ばれて名高い木であった。東京都心に残る有数のクスノキの巨木であり、文京区の保護樹木。

推定の樹齢は600年、樹高は20メートル、幹回りは8.5メートル。この木の名称となっている「本郷弓町」(ほんごうゆみまち)とは、かつての旧町名である。

大正期から昭和期にかけて小説家・俳人として活動した矢田挿雲(1882年 - 1961年)が1920年(大正9年)から数年にわたって報知新聞に連載した『江戸から東京へ』という文に、この木が登場する。矢田によると、江戸時代には「本郷のクスノキ」と呼ばれて有名だったといい、『高さ六丈、幹囲一丈六尺に及ぶ魔の如き大楠』と記述している。明治時代の『東京名所図会』では、『弓町一丁目八番地の前を過る者は、何人も其の門内に註連を結びし老楠樹あるを見るべし。一丈餘の上より三幹に分れ、根株の大きさは三圍許あり』と記述している。

この付近は江戸城から見て鬼門にあたり、御弓組与力同心が屋敷を置いていたため「御弓町」と呼ばれていた。江戸末期に作られた本郷界隈の切絵図では、この付近は「甲斐庄喜右衛門」という旗本の屋敷であった。甲斐庄氏は楠木正成の後裔といい、河内国錦部郡甲斐庄(現在の大阪府河内長野市付近)を領有していたことからこの姓を名乗ったという。

戦国時代末期に、一族の甲斐庄兵右衛門正治という武士が徳川家康に仕えることになった。正治は200石を給されたが、その子喜右衛門正房の代で600石に加増された。正房は1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いや1614年(慶長19年)の大坂の陣で武功を上げ、先祖の地である河内国に領地をもらって2000石を知行された。甲斐庄氏は正房以後代々「喜右衛門」を名乗り、寛政の頃には知行4000石までに至っている。

幕藩体制が瓦解した後、甲斐庄氏は姓を「楠」と改めたといわれる[8]。御弓町は1872年(明治5年)に町名を「本郷弓町」と改め、さらに1965年(昭和40年)4月1日の住居表示で本郷の一部となって「弓町」の名はわずかに周囲のビル名などに名残を残すのみとなった。甲斐庄氏の後裔は明治時代には屋敷と土地を維持していたが、大正時代初めに別の人に屋敷と土地を譲渡した。新しい所有者は、古い屋敷を取り壊して木造の西洋館を建築した。その西洋館も後には別の人が所有することになったが、この木は敷地の一角に残された。

その後西洋館は取り壊されて西側にマンションが建築されたが、この木は大切に保存されていて樹勢も旺盛であり、剪定の際にはクレーン車2台がかりでの作業になるほどという。小説家の司馬遼太郎は1991年にこの木を訪ね、その印象と由来を『街道をゆく 本郷界隈』に記述している。

(「以上、「Wikipedia」参照)

「春日通り」に出て、西の方に向かいます。

緩やかな下り坂。「東富坂(真砂坂)」

緩やかな下り坂。「東富坂(真砂坂)」現在の「東富坂(真砂坂)」は、本郷3丁目から伝通院まで、路面電車(市電)を通すにあたり、旧東富坂上から春日町交差点まで新しく開いたゆるやかな坂道。

この市電は、1908年(明治41年)4月11日に開通した。現在、文京区役所をはさんで反対側にある坂を、「富坂(西富坂)」と呼び、区別している。

広い「春日通り」から左に入ると、丸ノ内線に沿った下り坂になります。

「旧東富坂」。

「旧東富坂」。むかし、文京区役所があるあたりの低地を二ヶ谷といい、この谷をはさんで、東西に二つの急な坂道があった。

東の坂は、木が生い繁り、鳶がたくさん集ってくるので、「鳶坂」といい、いつの頃からか、「富坂」と呼ぶようになった。(『御府内備考』による)富む坂、庶民の願いがうかがえる呼び名である。

また、二ヶ谷を飛び越えて向き合っている坂ということから「飛び坂」ともいわれた。明治41年、本郷3丁目から伝通院まで開通した路面電車の通り道として、現在の東富坂(真砂坂)が開かれた。それまでは、区内通行の大切な道路の一つであった

東京都文京区教育委員会 昭和63年3月

坂の下から望む。

坂の下から望む。こうして、再び「白山通り」に出て、「春日」駅に戻ってきました。次回は、春日駅の西方に向かいます。

所要時間:約2時間45分(11:00~13:45。昼食含む)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます