以前、枕草子をかじった時は、お坊さんはハンサムのほうが良いと

書かれた部分が印象に残って、今も昔もそんなもんだな、、と思ったものだが

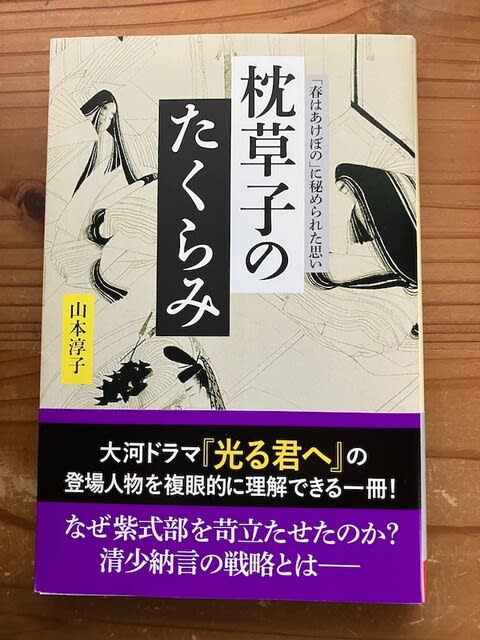

今回「枕草子のたくらみ」山本淳子著を読んで、枕草子に対するイメージは

すっかり変わってしまった

枕草子は「光る君へ」では、ただただ定子のために書きはじめたと

されていたが、この本でもまさにその通りだった

清少納言は枕草子には既に起きていた兄による不幸な事件のことや

それ後の定子の悲惨なことは書かれておらず

幸せだった頃の雅な文化的な話題を呑気に書いているように思える

だがそれは意図的にしたことで、推しの定子のためを思ったり

忘れ去られないようにするためのものだった

この本を読んで一番心に残ったのは実は清少納言の定子に対する思い

ではなくて定子という人物そのものだった

彼女はとてもセンスが良く機知に富んで漢詩や和歌の素養もある

そして清少納言を育て上げたディレクターのような人物だった

自分はどうも彼女のようなちょっと運の悪い人につい惹かれてしまう

大津皇子、村山たか、土方歳三、

歴史に燦然と輝く人物ではなくて、どこか運命に振り回されるような人物

だからこそ清少納言が一次資料としてこの書物を残そうとしたのはわかる気がする

彼女の人物像をダイレクトに感じるには、定子の残した歌を味わうのがいい

定子は三人目の子どもを懐妊し、それが原因で産後亡くなってしまったが

生む前から自らの死は感じていて、辞世の句を3つ残している

この本にあったので、現代文と一緒に書き残しておいたのが以下

(現代語訳は著者の山本淳子氏)

●夜もすがら 契りしことを 忘れずは 恋ひむ涙の 色ぞゆかしき

一番中、あなたは私に愛を誓ってくださいました

その言葉をお忘れでないなら、私の亡くなった後、あなたは私を恋しがってくださるでしょう

そして、悲しみのあまり、血の涙を流すでしょう

その色が見とうございます

●知る人も なき別れ路に 今はとて 心細くも 急ぎたつかな

この世と別れ、知る人もいない死の世界へ。

心細いけれど、急いでもう旅立たなくてはなりません

●煙とも 雲ともならぬ 身なれども 草葉の露を それとながめよ

私の身は煙となって空に上ることも、そこで雲になることもありません

でも、どうぞ草の葉に降りた露を、私と思って見て下さい

この感情の深さ

きっと素晴らしい人だったんだろうな

清少納言の気持ちもわかる気がする