山地帯の林縁や疎林内に生育する落葉低木である。高さはふつう1~2m、大きいものは5mほどになる。葉は互生し、広倒卵形で先は浅く掌状に分岐し、辺縁に鋸歯がある。若葉には茶色い斑紋がある。雌雄同株で3~4月、葉を展開する前に開花する。雄花は長さ3~7㎝で枝先にぶら下がる。雌花は数個ずつ頭状に集まって付き、芽鱗に包まれたまま開花するので赤い柱頭だけが外に出るように咲き、目立たない。9~10月ごろ堅果を実らせ、雌花の小苞は葉状の果苞となって堅果を包み込む。実は食用となり、ヘーゼルナッツに近似している。

2018年山梨県カテゴリー: 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2005年山梨県カテゴリー:絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2017:環境省カテゴリー:なし

群生するハシバミ 2022年6月 東部富士五湖方面で撮影

ハシバミの若い葉の群生

若い葉は中央部に茶色い斑紋が入る。

葉は広倒卵形で先端部は浅い掌状に切れ込む。

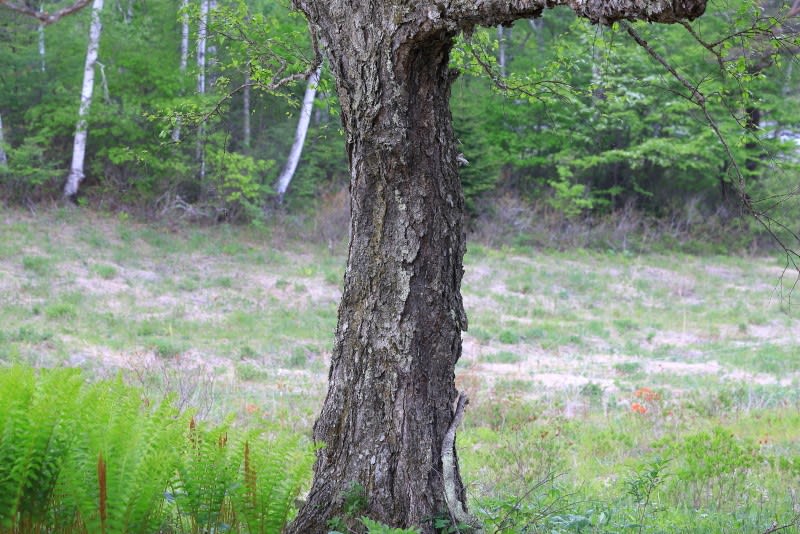

樹皮は灰白色でやや光沢がある。

2023年4月 葉が展開した頃のハシバミ

ハシバミの雄花序

雄花序は毛が多い。根元あたりに雌花序が付くようだが残念ながら見えていない。

ハシバミの果実 2023年7月 東部富士五湖方面で撮影

ハシバミの実 痛そうな葉状の果胞に包まれている。