「へび道=旧藍染川」は「三崎坂」を越えて北にある「よみせ通り」へと続きます。

「三崎坂」で「藍染川」に架かっていた橋が「枇杷橋」。

「藍染川と枇杷橋(合染橋)跡」碑。

「藍染川と枇杷橋(合染橋)跡」碑。通りの向かいにあるお蕎麦屋さんが「大島屋」。

「三崎坂」と「不忍通り」をはさんで相対している坂が、「団子坂」。

↓が「団子坂」。

三崎坂

「三崎」という地名の由来は諸説あるが、駒込、田端、谷中の三つの高台にちなむといわれる。安永2年(1773)の『江戸志』によると、三崎坂の別名は「首ふり坂」といい、30年ほど以前、このさかの近所に首を振る僧侶がいたことにちなむという。

大正中期のようす(「今昔マップ」より)。↓が「三崎坂」。駒込、田端、谷中の地名が記されている。この付近が、三つの高台に囲まれた低地であることがわかる。

大正中期のようす(「今昔マップ」より)。↓が「三崎坂」。駒込、田端、谷中の地名が記されている。この付近が、三つの高台に囲まれた低地であることがわかる。 現在。

現在。

「三崎坂」の途中にある「台東区立谷中小」。寺町らしい雰囲気の建物。

「谷中小」を右折した先にあるのが「真島坂」。

坂上から。 坂下から。

再び、「三崎坂」に戻ります。

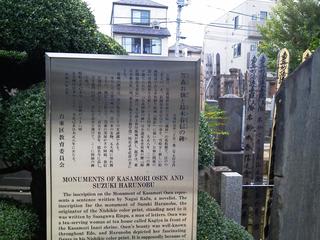

「笠森おせん・鈴木春信の碑」(「大円寺」内)。

「笠森おせん・鈴木春信の碑」(「大円寺」内)。 鈴木春信「お仙茶屋」

鈴木春信「お仙茶屋」笠森 お仙(かさもり おせん、1751年(宝暦元年) - 1827年2月24日(文政10年1月29日))は、江戸谷中の笠森稲荷門前の水茶屋「鍵屋」で働いていた看板娘。明和年間(1764年-1772年)、浅草寺奥山の楊枝屋「柳屋」の看板娘柳屋お藤(やなぎや おふじ)と人気を二分し、また二十軒茶屋の水茶屋「蔦屋」の看板娘蔦屋およし(つたや およし)も含めて江戸の三美人(明和三美人)の一人としてもてはやされた。

1763年(宝暦13年)ごろから、家業の水茶屋の茶汲み女として働く。当時から評判はよかったという。

1768年(明和5年)ごろ、市井の美人を題材に錦絵を手がけていた浮世絵師鈴木春信の美人画のモデルとなり、その美しさから江戸中の評判となり一世を風靡した。お仙見たさに笠森稲荷の参拝客が増えたという。また、「鍵屋」は美人画の他、手ぬぐいや絵草紙、すごろくといった所謂「お仙グッズ」も販売していた。

1770年(明和7年)2月ごろ、人気絶頂だったお仙は突然鍵屋から姿を消した。お仙目当てに訪れても店には老齢の父親がいるだけだったため、「とんだ茶釜が薬缶に化けた」という言葉が流行した。お仙が消えた理由についてさまざまな憶測が流れたが、実際は、幕府旗本御庭番で笠森稲荷の地主でもある倉地甚左衛門の許に嫁ぎ、9人の子宝に恵まれ、長寿を全うしたという。享年77。

現在、お仙を葬った墓は東京都中野区上高田の正見寺にある

(以上、錦絵を含め、「Wikipedia」より)

お仙は、笠森稲荷社前の茶屋「鍵屋」の看板娘で、江戸の三美人の一人。絵師鈴木春信はその姿を、当時全く新しい絵画様式である多色刷り版画「錦絵」に描いた。お仙に関係の深い笠森稲荷を合祀している大円寺に、大正八年、二つの碑が建てられた。「笠森阿仙の碑」は小説家永井荷風の撰、「錦絵開祖鈴木春信」碑は文学博士笹川臨風が撰し、題字は、東京美術学校(現、東京芸術大学美術学部)校長正木直彦の手になる。

荷風の撰文は、漢字仮名交じりの文語調である。

女ならでは夜の明けぬ、日の本の名物、五大州に知れ渡る

もの、錦絵と吉原なり。笠森の茶屋かぎや阿仙、春信が

錦絵に面影をとどめて、百五十有余年、嬌名今に高し。

今年都門の粋人、春信が忌日を選びて、こゝに阿仙の碑

を建つ。

時恰大正己未夏 六月鰹のうまい頃

五大州は日本のことで、大正己未は大正八年にあたる。

平成八年七月

台東区教育委員会

全生庵は山岡鉄舟居士が徳川幕末・明治維新の際、国事に殉じた人々の菩提を弔うために明治十六年に建立した。尚、居士との因縁で落語家の三遊亭円朝の墓所があり円朝遣愛の幽霊画五十幅 明治大正名筆の観音画百幅が所蔵されている。

(「山岡鉄舟・三遊亭圓朝の墓【全生庵】」|TAITOおでかけナビ」より)

「三崎坂」にはけっこう昔を偲ばせる建物が残っています。

「三崎坂」にはけっこう昔を偲ばせる建物が残っています。

1995年(平成7年)に「台東区まちかど景観コンクール」において「まちかど賞」に選ばれた建物。

「下町まちしるべ 旧谷中初音町二丁目」

初音町という町名は、谷中初音町三丁目から四丁目にかけたところに鶯谷と呼ばれるところがあったことから、鶯の初音にちなんで付けられた。初音とは、その年に初めて鳴く鶯などの声のことである。

谷中初音町は、はじめ一丁目から三丁目として誕生した。明治2年(1869)のことである。四丁目ができたのは、それより少し遅い明治4年である。その後、谷中村、下駒込村、日暮里村の一部を合併して谷中初音町としての町域を確定したのは明治24年のことである。

谷中初音町二丁目は、元禄17年(1704)に町屋の開設が許されてできた天王寺中門前町が改称された町である。

実に風情のある町名です。

「観音寺」。

「観音寺」。赤穂浪士ゆかりのお寺。和尚が赤穂義士のうちの二名の異母兄弟であった、という。

このお寺の南面にある「築地塀(ついじべい)」が目を引きます。

1992年(平成4年)に「台東区まちかど賞」を受賞した「観音寺」の築地塀(長さは約38m、高さ約2m)。関東大震災で一部が崩壊したが、修復を重ねて往事の姿を留めている。瓦と土を交互に積み重ねた土塀に屋根瓦を葺いた作り。

瓦と土を交互に積み重ねて作った土塀を築地塀と言います。観音寺の築地塀は屋根瓦を葺いた珍しい造りになっています。平成4年度、台東区まちかど景観コンクールで「まちかど賞」に選ばれています

土塀といえば、信長塀や太閤塀など古い築地塀がいくつも残っています。「築地塀」とは土で作られた塀のことを指し、大きなくくりでは版築で作った塀もその他の土で作った塀も築地塀(ついじべい)と呼んでいます。)

築地塀の中でも土と瓦を交互に積み固めた練り塀が誰でも見覚えがあると思います。

本来は土の塀を丈夫にするため、瓦を土の間に差し込んで強度を出し、土が早く締め固まるようにという目的がありましたが、(本来の練り塀は上塗りで瓦が見えるのを隠してしまいます。)それを見た目の面白さと瓦が雨水から土を守るという点で活かされたものです。

当社の近くの谷中 観音寺にも練り塀が残されていて平成4年にまちかど賞を受賞しています。

(以上、「

」HPより)

」HPより)その先を進むと、行き止まり。右に曲がると狭く急な坂になります。

「蛍坂」。

「蛍坂」。右側が高い囲い、左がフェンス、となっていて、圧迫感がある坂道。

左側は急な崖。

左側は急な崖。

蛍坂

江戸時代、坂下の宗林寺付近は蛍沢と呼ぶ、蛍の名所であった。坂名はそれにちなんだのであろう。「御府内備考」は「宗林寺の辺も蛍坂といへり」と記し、七面坂南方の谷へ「下る処を中坂といふ」と記している。中坂は蛍坂の別名。三崎坂とと七面坂の中間の坂なのでそう呼んだ。三年坂の別名もある。

「標識」から上を見る。 左に曲がって見上げる。

崖上の森の向こうが「蛍坂」にあたる。

崖上の森の向こうが「蛍坂」にあたる。