このところ、「都内の坂道」などついつい回り道ばかりしていて、「旧東海道」編の記録が滞っていました。久々のシリーズ。

といっても、実際に出かけたのは、10月25日のこと。今日からしばらくその報告をします。

「小田原駅」(箱根口)から「箱根一里塚(22番目)」、「石畳道」付近まで。

まだ時期的に紅葉シーズンには早くて(現在はどうでしょうか?)少し彩りに欠けるコースでしたが、気分のいい山道を含めての探索。

当日は、「JR・小田原駅」に11:20頃到着。「小田原城」を今回も横目で見ながら歩き始めて、「箱根路」の途中で14:30頃。そこから循環バスに乗って「小田急・箱根湯本駅」へ。さらに「小田原」で乗り換えて戻って来ました。

「小田原市立三の丸小学校」。この付近は、『都市景観大賞』を受賞した地域。小学校の校舎も「小田原城」に似つかわしい建物。

「すじかいばしちょう」。

「すじかいばしちょう」。

ここからスタート。

「筋違橋町(すじかいばしちょう)」

橋の名が町名になっているが、橋についての資料は見当たらない。 町内の東海道筋を西から、諸白小路、狩野殿小路、安斎小路(いずれも武家屋敷が並ぶ)が南へ延びている。町内には御用商人の小西家があり、江戸時代末期には脇本陣1、旅籠(はたご)が11軒ほどあった。

旧東海道筋。昔ながらの風情の店があります。

「諸白小路」。

「諸白小路」。

小田原藩主稲葉正則の時代、この地に上方から杜氏(とうじ:酒をつくる頭または職人)を招いて諸白酒(もろはくしゅ:仕込み用の蒸米も麹米もよく精白したもので醸造した酒)をつくらせたことから、この地名が生まれたといわれているとのこと。

いよいよ「板橋見附(上方見附)」跡から箱根路に向かいます。その前に、東海道線の高架橋の手前、「早川口」交差点近くの歩道橋脇、「早野歯科医院」そばにあるのは、

「人車鉄道 軽便鉄道 小田原駅跡」。

「人車鉄道 軽便鉄道 小田原駅跡」。

明治29年3月、熱海方面への陸上輸送路として豆相人車鉄道が開設され、早川口が小田原駅となった。 明治41年に軽便鉄道とし、小田原電鉄からの乗換駅として、この地方の交通に恩恵を与えた。 大正11年12月、国鉄熱海線が真鶴まで開通したことによって、その任務を全うした。

「Clip & Scrap | 軽便::豆相人車鉄道 - TOY TRAIN」www.toy-train.com/sb/sb.cgi?cid=27 さん、現地踏査の写真も豊富。

この鉄道に関してはその他にもいろんな方々が興味あるレポートをしております。

「はまだより・豆相人車鉄道」hamadayori.com/05/zuso.htm

小田原~熱海間に『豆相人車鉄道』が開通したのは 明治29(1896)年のこと。 ... 鉄道馬車では無理と判断され, また 蒸気機関車を使った軽便鉄道は 開発投資が大きく採算が合わないという理由で, 人車鉄道が適当と ... 乗客の乗った人車を 3人の車丁が押している, 凝ったデザインの石碑である。 豆相人車鉄道. 「豆相人車鉄道」は雨宮啓次郎氏と, ...

ぜひ探索したい廃線跡です。

豆相人車鉄道について

人車鉄道の歴史

人車鉄道は明治29年に小田原から熱海までレールの上を人間が押して走る珍しい鉄道として開業しました。その後軽便鉄道になり、人力でなくなりましたが大正12年の関東大震災まで、軽便鉄道として運転されました。丹那トンネルの開通で東海道線が熱海まで通るようになるまで、温泉地への足として利用されました。

人車軽便鉄道の小田原駅は、お城南通り商店会の中にある早川口歩道橋際の早野歯科医院のところにありました。歩道橋の脇に記念碑がたっています

往時は料亭や待合どころ・商店も立ち並んでおり、湯河原、伊豆山、熱海などへ行く湯治客等で賑わっていました。湯本方面へも国府津・湯本間に電車が通り、中継地点としても賑わっていました。

片野屋呉服店の店内に資料とジオラマが展示されています。ぜひご覧ください。

( HPより)

HPより)

「御組長屋(おくみながや)」。

「御組長屋(おくみながや)」。

江戸時代前期、小田原城下の山王口、板橋口と井細田口の三つの出入口の沿道には、先手筒(先鋒の鉄砲隊)や先手弓(先鋒の弓組)などの組が住む御組長屋(新宿町組、山角町組、竹花町組)が設けられていた。その中で地名となって残ったのは、ここ、山角町組だけである。

バス停「板橋見附」から、JR東海道線をはさんで小田原中心部を望む。

バス停「板橋見附」から、JR東海道線をはさんで小田原中心部を望む。

新幹線の橋脚の手前を右折して進む道が「旧東海道」。分岐点の案内図。

かつての「見附」のようす。

国道1号(現東海道)からの分岐点。ゆるやかな曲り口。

国道1号(現東海道)からの分岐点。ゆるやかな曲り口。

新幹線の下をくぐると、車もほとんど行き来しないぐっと静かな道筋になります。

その手前には、小田原大久保氏の氏寺「大久寺」、徳川家光の乳母である春日局が開基した「光円寺」など見所がありますが、省略して先を急ぎます。

板橋旧道。

「街かど博物館・豆腐」。

「街かど博物館・豆腐」。

しばらく進み、右に折れて坂道を上ると、「古稀庵」。

「古稀庵」は、明治の元勲山県有朋が明治40年(1907)に構えた別荘。「庭園」がいいらしいですが、「日曜日のみ見学可」なので、残念ながら門前で引き返す。他にも老夫婦がきびすを返して下って行きました。

古民家が公開されていました。 なかなかの趣。

なかなかの趣。

「板橋地蔵尊」脇の旧道。親子連れがのんびりと散歩中。

「板橋地蔵尊」脇の旧道。親子連れがのんびりと散歩中。

しばらく行き、「上板橋」の交差点・信号で、国道1号線に再び合流します。

来た道を振り返る。

国道の左手が開け、「早川」が見えてきます。

「小田原上水(早川上水)」取入口が眼下に。

説明板。

説明板。

小田原用水(早川上水)取水口

小田原用水(早川上水)はこの地で早川の川水を取り入れ、板橋村は旧東海道の人家の北側を通水し、板橋見付から旧東海道を東に流水して古新宿を通り、江戸口見附門外蓮池に流れ出たもので、道中の所々で分水されて小田原城下領民の飲料水に供されていたものである。

この古水道は小田原北条氏時代に施設されたものと思考され、我が国の水道施設の中では初期の頃の水道と思われる。江戸時代になっても利用され、城下17町の飲料水として利用されていた。

その後上水道から下水道と姿をかえ、昭和31年市内電車撤去による国道の大改修によって面目を新たにした。

なお、近年道路工事中に、江戸時代のものと思われる分水木管が発見され、その一部が市立郷土文化館に保管されている。

小田原北条氏時代に、小田原ではすでに上水道がつくられ、城下での飲用水として使われていた。その「取水口」がこの場所で、「早川」の水を取り入れていた。

遠くに山の中腹を通る「小田原箱根道路」。 箱根の山並み。

しばらく国道を進みます。

箱根登山鉄道。 「(日本橋から)87㎞」ポスト。

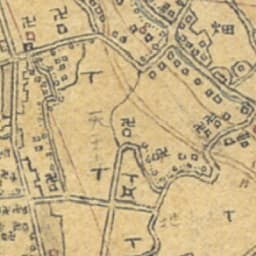

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「板橋地蔵尊」付近。板橋村の集落の北側に沿って流れる用水路が「小田原用水」と思われる。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「板橋地蔵尊」付近。板橋村の集落の北側に沿って流れる用水路が「小田原用水」と思われる。

といっても、実際に出かけたのは、10月25日のこと。今日からしばらくその報告をします。

「小田原駅」(箱根口)から「箱根一里塚(22番目)」、「石畳道」付近まで。

まだ時期的に紅葉シーズンには早くて(現在はどうでしょうか?)少し彩りに欠けるコースでしたが、気分のいい山道を含めての探索。

当日は、「JR・小田原駅」に11:20頃到着。「小田原城」を今回も横目で見ながら歩き始めて、「箱根路」の途中で14:30頃。そこから循環バスに乗って「小田急・箱根湯本駅」へ。さらに「小田原」で乗り換えて戻って来ました。

「小田原市立三の丸小学校」。この付近は、『都市景観大賞』を受賞した地域。小学校の校舎も「小田原城」に似つかわしい建物。

「すじかいばしちょう」。

「すじかいばしちょう」。ここからスタート。

「筋違橋町(すじかいばしちょう)」

橋の名が町名になっているが、橋についての資料は見当たらない。 町内の東海道筋を西から、諸白小路、狩野殿小路、安斎小路(いずれも武家屋敷が並ぶ)が南へ延びている。町内には御用商人の小西家があり、江戸時代末期には脇本陣1、旅籠(はたご)が11軒ほどあった。

旧東海道筋。昔ながらの風情の店があります。

「諸白小路」。

「諸白小路」。小田原藩主稲葉正則の時代、この地に上方から杜氏(とうじ:酒をつくる頭または職人)を招いて諸白酒(もろはくしゅ:仕込み用の蒸米も麹米もよく精白したもので醸造した酒)をつくらせたことから、この地名が生まれたといわれているとのこと。

いよいよ「板橋見附(上方見附)」跡から箱根路に向かいます。その前に、東海道線の高架橋の手前、「早川口」交差点近くの歩道橋脇、「早野歯科医院」そばにあるのは、

「人車鉄道 軽便鉄道 小田原駅跡」。

「人車鉄道 軽便鉄道 小田原駅跡」。明治29年3月、熱海方面への陸上輸送路として豆相人車鉄道が開設され、早川口が小田原駅となった。 明治41年に軽便鉄道とし、小田原電鉄からの乗換駅として、この地方の交通に恩恵を与えた。 大正11年12月、国鉄熱海線が真鶴まで開通したことによって、その任務を全うした。

「Clip & Scrap | 軽便::豆相人車鉄道 - TOY TRAIN」www.toy-train.com/sb/sb.cgi?cid=27 さん、現地踏査の写真も豊富。

この鉄道に関してはその他にもいろんな方々が興味あるレポートをしております。

「はまだより・豆相人車鉄道」hamadayori.com/05/zuso.htm

小田原~熱海間に『豆相人車鉄道』が開通したのは 明治29(1896)年のこと。 ... 鉄道馬車では無理と判断され, また 蒸気機関車を使った軽便鉄道は 開発投資が大きく採算が合わないという理由で, 人車鉄道が適当と ... 乗客の乗った人車を 3人の車丁が押している, 凝ったデザインの石碑である。 豆相人車鉄道. 「豆相人車鉄道」は雨宮啓次郎氏と, ...

ぜひ探索したい廃線跡です。

豆相人車鉄道について

人車鉄道の歴史

人車鉄道は明治29年に小田原から熱海までレールの上を人間が押して走る珍しい鉄道として開業しました。その後軽便鉄道になり、人力でなくなりましたが大正12年の関東大震災まで、軽便鉄道として運転されました。丹那トンネルの開通で東海道線が熱海まで通るようになるまで、温泉地への足として利用されました。

人車軽便鉄道の小田原駅は、お城南通り商店会の中にある早川口歩道橋際の早野歯科医院のところにありました。歩道橋の脇に記念碑がたっています

往時は料亭や待合どころ・商店も立ち並んでおり、湯河原、伊豆山、熱海などへ行く湯治客等で賑わっていました。湯本方面へも国府津・湯本間に電車が通り、中継地点としても賑わっていました。

片野屋呉服店の店内に資料とジオラマが展示されています。ぜひご覧ください。

(

HPより)

HPより) 「御組長屋(おくみながや)」。

「御組長屋(おくみながや)」。 江戸時代前期、小田原城下の山王口、板橋口と井細田口の三つの出入口の沿道には、先手筒(先鋒の鉄砲隊)や先手弓(先鋒の弓組)などの組が住む御組長屋(新宿町組、山角町組、竹花町組)が設けられていた。その中で地名となって残ったのは、ここ、山角町組だけである。

バス停「板橋見附」から、JR東海道線をはさんで小田原中心部を望む。

バス停「板橋見附」から、JR東海道線をはさんで小田原中心部を望む。新幹線の橋脚の手前を右折して進む道が「旧東海道」。分岐点の案内図。

かつての「見附」のようす。

国道1号(現東海道)からの分岐点。ゆるやかな曲り口。

国道1号(現東海道)からの分岐点。ゆるやかな曲り口。新幹線の下をくぐると、車もほとんど行き来しないぐっと静かな道筋になります。

その手前には、小田原大久保氏の氏寺「大久寺」、徳川家光の乳母である春日局が開基した「光円寺」など見所がありますが、省略して先を急ぎます。

板橋旧道。

「街かど博物館・豆腐」。

「街かど博物館・豆腐」。しばらく進み、右に折れて坂道を上ると、「古稀庵」。

「古稀庵」は、明治の元勲山県有朋が明治40年(1907)に構えた別荘。「庭園」がいいらしいですが、「日曜日のみ見学可」なので、残念ながら門前で引き返す。他にも老夫婦がきびすを返して下って行きました。

古民家が公開されていました。

なかなかの趣。

なかなかの趣。 「板橋地蔵尊」脇の旧道。親子連れがのんびりと散歩中。

「板橋地蔵尊」脇の旧道。親子連れがのんびりと散歩中。しばらく行き、「上板橋」の交差点・信号で、国道1号線に再び合流します。

来た道を振り返る。

国道の左手が開け、「早川」が見えてきます。

「小田原上水(早川上水)」取入口が眼下に。

説明板。

説明板。小田原用水(早川上水)取水口

小田原用水(早川上水)はこの地で早川の川水を取り入れ、板橋村は旧東海道の人家の北側を通水し、板橋見付から旧東海道を東に流水して古新宿を通り、江戸口見附門外蓮池に流れ出たもので、道中の所々で分水されて小田原城下領民の飲料水に供されていたものである。

この古水道は小田原北条氏時代に施設されたものと思考され、我が国の水道施設の中では初期の頃の水道と思われる。江戸時代になっても利用され、城下17町の飲料水として利用されていた。

その後上水道から下水道と姿をかえ、昭和31年市内電車撤去による国道の大改修によって面目を新たにした。

なお、近年道路工事中に、江戸時代のものと思われる分水木管が発見され、その一部が市立郷土文化館に保管されている。

小田原北条氏時代に、小田原ではすでに上水道がつくられ、城下での飲用水として使われていた。その「取水口」がこの場所で、「早川」の水を取り入れていた。

遠くに山の中腹を通る「小田原箱根道路」。 箱根の山並み。

しばらく国道を進みます。

箱根登山鉄道。 「(日本橋から)87㎞」ポスト。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「板橋地蔵尊」付近。板橋村の集落の北側に沿って流れる用水路が「小田原用水」と思われる。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「板橋地蔵尊」付近。板橋村の集落の北側に沿って流れる用水路が「小田原用水」と思われる。

説明板からの「小久保こ線橋」。

説明板からの「小久保こ線橋」。 HPより)。

HPより)。

「上ヶ池公園」入口。

「上ヶ池公園」入口。 「元弾正橋」(都内最古。国産の鉄で作られた最初のもの)。

「元弾正橋」(都内最古。国産の鉄で作られた最初のもの)。 「汽車道・第一橋梁」(アメリカ製。「第三橋梁」はイギリス製)。

「汽車道・第一橋梁」(アメリカ製。「第三橋梁」はイギリス製)。 「南高橋」(旧「両国橋」の一部を再利用、車道として今も現役)。

「南高橋」(旧「両国橋」の一部を再利用、車道として今も現役)。 緑地西橋(りょくちにしばし)。

緑地西橋(りょくちにしばし)。 明石大橋。但し、駅のポスター。

明石大橋。但し、駅のポスター。 閑散としたホーム。

閑散としたホーム。

アップダウンもあって、緑豊か。

アップダウンもあって、緑豊か。

雨に煙る風景の格別さI!

雨に煙る風景の格別さI! 薄いピンクの花が満開。「ジュウガツザクラ」。

薄いピンクの花が満開。「ジュウガツザクラ」。

野川公園全景。

野川公園全景。 「ゴルフ場」のある頃。

「ゴルフ場」のある頃。 現在。(「今昔マップ」より)

現在。(「今昔マップ」より) イチョウ。足下には銀杏がたくさん。

イチョウ。足下には銀杏がたくさん。

「御殿坂」。

「御殿坂」。

1880年(明治13年)頃のようす(前回掲示の図)。

1880年(明治13年)頃のようす(前回掲示の図)。  黒い線がJR線、日暮里駅。

黒い線がJR線、日暮里駅。

「道灌丘之碑」。

「道灌丘之碑」。 「小林一茶」句碑。

「小林一茶」句碑。

赤い○のところ。何カ所か残っている。

赤い○のところ。何カ所か残っている。

HPより。

HPより。 上野戦跡

上野戦跡

「六角堂」。

「六角堂」。

」HPより)

」HPより)

坂上から望む。

坂上から望む。  「諏訪台通り」を北に向かうと、「富士見坂」。

「諏訪台通り」を北に向かうと、「富士見坂」。

→

→

2014年10月16日 初冠雪の「すきま富士」。

2014年10月16日 初冠雪の「すきま富士」。

「七面坂」。

「七面坂」。

1880年(明治13年)頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1880年(明治13年)頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

「藍染川と枇杷橋(合染橋)跡」碑。

「藍染川と枇杷橋(合染橋)跡」碑。

大正中期のようす(「今昔マップ」より)。↓が「三崎坂」。駒込、田端、谷中の地名が記されている。この付近が、三つの高台に囲まれた低地であることがわかる。

大正中期のようす(「今昔マップ」より)。↓が「三崎坂」。駒込、田端、谷中の地名が記されている。この付近が、三つの高台に囲まれた低地であることがわかる。 現在。

現在。

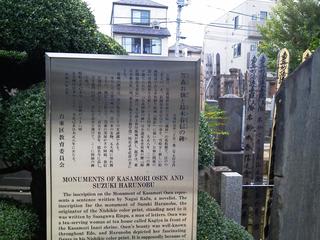

「笠森おせん・鈴木春信の碑」(「大円寺」内)。

「笠森おせん・鈴木春信の碑」(「大円寺」内)。 鈴木春信「お仙茶屋」

鈴木春信「お仙茶屋」

「三崎坂」にはけっこう昔を偲ばせる建物が残っています。

「三崎坂」にはけっこう昔を偲ばせる建物が残っています。

「観音寺」。

「観音寺」。

」HPより)

」HPより) 「蛍坂」。

「蛍坂」。 左側は急な崖。

左側は急な崖。

崖上の森の向こうが「蛍坂」にあたる。

崖上の森の向こうが「蛍坂」にあたる。

坂の途中にあった「下町みちしるべ 旧谷中坂町」。

坂の途中にあった「下町みちしるべ 旧谷中坂町」。

坂の上から西方を望む。左手はお寺がたくさん。

坂の上から西方を望む。左手はお寺がたくさん。

右が「台東区」、左が「文京区」。

右が「台東区」、左が「文京区」。 「交通標識」にも「蛇行あり」という言葉が(←)。

「交通標識」にも「蛇行あり」という言葉が(←)。