倉本氏は叱る! 現代の日本に起こっているさまざまな偽装問題、隠ぺい問題は戦後の教育のひずみが露呈した結果ではないかと…。倉本氏は教育関係者を前に厳しく叱った。

11月30日(土)午後、プリンスホテル国際館において北海道教育大学が「演劇的手法による教師教育プログラム開発」事業シンポジウムなるなんだか難解そうなシンポジウムに参加した。難しそうと思いながらも参加したのは、脚本家・倉本聰氏の話を聴くことができるからという理由からだった。

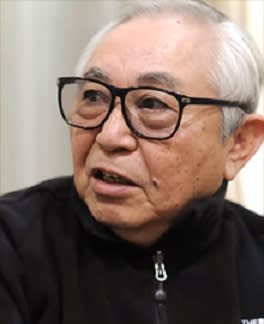

シンポジウムの前段、倉本氏は「教師に求めるもの-想像力の醸成と他人への感情移入-」と題して講演された。

倉本氏はまず、「教育とは何か?」と問いを立て、「教育とは社会と結びつくものでなければならない」とした。

教育の柱はよく「知・徳・体」と言われるが、戦後教育において著しく欠けたものが“徳育”であるという。

倉本氏は自ら起ち上げた脚本家や俳優を養成する「富良野塾」に集まる若者の指導を通して、そのことを痛感したという。塾生として集まった若者たちが、教わる者としてのルールを会得していなく、無礼としか言いようのない若者の態度に何度も憤慨したらしい。

義務教育においては、教師や親は人としての最低限のルールを教えるべきである、と倉本氏はいう。

※ 講演をする倉本氏です。このシンポでは珍しく写真はNGでなかった。

そして話は演劇と教育論に移っていった。

「演劇とは何か?」という自らの問いに対して、倉本氏は「人の心を打つ仕事」であり、「相手の感情に入っていくこと」だとした。

倉本氏が育てた脚本家には「それぞれの感情の襞を描写する」ことを求め、俳優には「相手のセリフを聴くことの大切さ」を説き続けたという。

演劇はコミュニケーションによって成り立つものだが、そのことはつまり相手の声を聞いてそれに反応していくことで舞台は成立しているとした。そしてコミュニケーションツールとしての目・耳・口・体について細かく具体的な説明があった。

コミュニケーションを重視することは教育の世界にも応用できるのではないかと倉本氏は強調した。

さらに話は現在倉本氏が運営している「自然塾」のことになった。

倉本氏は地球科学を実物で理解させることに心を砕いているという。例えば、「地球の道」と題して地球の46億年の歴史を実感してもらうために460mの距離に置き換えた道を実際に造り、地球誕生から現在にいたるまでの地球の壮大なドラマを体感もらうなど、具体物を通して地球のことを学ばせようとしているという。

どうしたら子どもが分かるようになるか、教える方法をうんと工夫することが大切ではないかと説いた。

最後に倉本氏は、

「教師を創るとは遊ぶこと」

「教師を創るとは狂うこと」

と話された。

なんだか私には禅問答めいた言葉に聞こえてきた。

この言葉に対して私は今反応することができない。

何度も反芻しながら、この言葉を噛みしめてみたいと思う。

シンポジウムの後半は、倉本氏を交え、北海道教育大学、東京学芸大学、大阪教育大学、愛知教育大学のそれぞれの学長たちによるパネルディスカッションが行われた。しかし、時間も短かったせいもあり、深みのある議論には欠けたように思われたのでレポートは省略する。

※ 倉本氏と4学長によるパネルディスカッションの様子です。

11月30日(土)午後、プリンスホテル国際館において北海道教育大学が「演劇的手法による教師教育プログラム開発」事業シンポジウムなるなんだか難解そうなシンポジウムに参加した。難しそうと思いながらも参加したのは、脚本家・倉本聰氏の話を聴くことができるからという理由からだった。

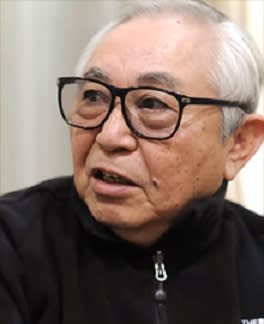

シンポジウムの前段、倉本氏は「教師に求めるもの-想像力の醸成と他人への感情移入-」と題して講演された。

倉本氏はまず、「教育とは何か?」と問いを立て、「教育とは社会と結びつくものでなければならない」とした。

教育の柱はよく「知・徳・体」と言われるが、戦後教育において著しく欠けたものが“徳育”であるという。

倉本氏は自ら起ち上げた脚本家や俳優を養成する「富良野塾」に集まる若者の指導を通して、そのことを痛感したという。塾生として集まった若者たちが、教わる者としてのルールを会得していなく、無礼としか言いようのない若者の態度に何度も憤慨したらしい。

義務教育においては、教師や親は人としての最低限のルールを教えるべきである、と倉本氏はいう。

※ 講演をする倉本氏です。このシンポでは珍しく写真はNGでなかった。

そして話は演劇と教育論に移っていった。

「演劇とは何か?」という自らの問いに対して、倉本氏は「人の心を打つ仕事」であり、「相手の感情に入っていくこと」だとした。

倉本氏が育てた脚本家には「それぞれの感情の襞を描写する」ことを求め、俳優には「相手のセリフを聴くことの大切さ」を説き続けたという。

演劇はコミュニケーションによって成り立つものだが、そのことはつまり相手の声を聞いてそれに反応していくことで舞台は成立しているとした。そしてコミュニケーションツールとしての目・耳・口・体について細かく具体的な説明があった。

コミュニケーションを重視することは教育の世界にも応用できるのではないかと倉本氏は強調した。

さらに話は現在倉本氏が運営している「自然塾」のことになった。

倉本氏は地球科学を実物で理解させることに心を砕いているという。例えば、「地球の道」と題して地球の46億年の歴史を実感してもらうために460mの距離に置き換えた道を実際に造り、地球誕生から現在にいたるまでの地球の壮大なドラマを体感もらうなど、具体物を通して地球のことを学ばせようとしているという。

どうしたら子どもが分かるようになるか、教える方法をうんと工夫することが大切ではないかと説いた。

最後に倉本氏は、

「教師を創るとは遊ぶこと」

「教師を創るとは狂うこと」

と話された。

なんだか私には禅問答めいた言葉に聞こえてきた。

この言葉に対して私は今反応することができない。

何度も反芻しながら、この言葉を噛みしめてみたいと思う。

シンポジウムの後半は、倉本氏を交え、北海道教育大学、東京学芸大学、大阪教育大学、愛知教育大学のそれぞれの学長たちによるパネルディスカッションが行われた。しかし、時間も短かったせいもあり、深みのある議論には欠けたように思われたのでレポートは省略する。

※ 倉本氏と4学長によるパネルディスカッションの様子です。