私的に‘13を振り返る Part Ⅱは【どんな講座を受講したか】です。今年は意図的に各種講座を受講しようと心がけました。受講した講座に関連性はなく、目に付いた講座の中から私が興味関心を抱いたものを中心にどこへでも出かけていきました。

【どんな講座を受講したか】

◆北大博物館土曜セミナー(「食糧問題から見る昭和史」 北大博物館 1/12)

◆アメリカンコーナー講演会(在札幌米国総領事館 ジェフリー・ダフィー領事 国際プラザ 2/23)

◆韓国を知るセミナー(韓国料理「トックッ」を調理する エルプラザ 3/14)

◆日本山岳会北海道支部講座(「田中澄江と北の山」 支部長 滝本幸夫氏 リンケージプラザ 3/14)

◆石狩川フォーラム№3(「石狩川流域の開拓」 鈴木英一元北海道開発局長 紀伊国屋 3/15)

◆北大地震火山研究観測センターシンポジウム(5名の研究者の研究発表 北大学術交流会館 3/20)

◆食と農をつなぐ教育フォーラム(教育関係者等5名の発表 北濃ビル 3/22)

◆ロータリークラブインターシティミーティング(「3.11から感じた命と平和」 パークホテル 3/23)

◆がん研究シンポジウム(「北大から世界へ がん研究最前線」 北大学術交流会館 3/27)

◆インターナショナルトーク(「1000以上の民族が平和に暮らしている国 ~ インドネシア」北大国際本部 3/29)

◆環境・自然を考える会 学習会(北海道の山と気候変動について報告 エルプラザ 4/6)

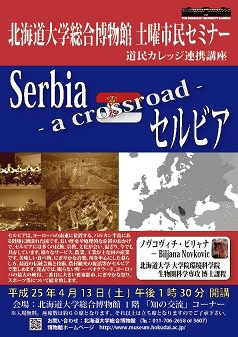

◆北大博物館土曜セミナー(「セルビア -a crossroad-」 セルビア人北大留学生 北大博物館 4/13)

◆道総研ランチタイムセミナー(「空に棄てられたもの」PM2.5などの話題 道庁1Fロビー 4/19)

◆JICA海外ボランティア帰国報告会(5名の体験者の報告会 国際プラザ 4/21)

◆石狩川フォーラム№4(「北海道の産業と私たちの生活」 船水尚行北大教授 紀伊国屋 4/27)

◆北大博物館土曜セミナー(「豊平川がつくりだした自然景観」 北大博物館 5/11)

◆札幌学院大コミュニティカレッジ(「アイヌ民族の碑が訴えていること」3回講座 5/10,17,24)

◆札幌市民登山教室(道央勤労者山岳連盟主催 エルプラザ 4回シリーズ 5/28 6/04 6/09 6/11)

◆北方圏講座(「日本の医療とスウェーデンの医療」鈴木岳医師 ホテルモントレーエーデルホフ 6/19)

◆北大公開講座「2030年のシナリオ」1(「グローバリゼーションと教育の内容」妻の代理出席 7/01)

◆札幌学院大コミュニティカレッジ「大学的北海道ガイド」1(「北海道の大地と自然」 7/03)

◆北大公開講座「2030年のシナリオ」2(「エネルギーと人類の関わり~これまで、そしてこれから~」北大情報教育館 7/04)

◆北大公開講座「2030年のシナリオ」3(「実産業を支える画像技術」難しかった! 北大情報教育館 7/08)

◆札幌学院大コミュニティカレッジ「大学的北海道ガイド」2(「十勝の魅力」 札幌学院社会連携センター 7/10)

◆北大公開講座「2030年のシナリオ」4(「日本の物価を考える」 北大情報教育館 7/11)

◆札幌学院大コミュニティカレッジ「大学的北海道ガイド」3

(「北海道における最果て感~知床と宗谷の楽しみ方~」 札幌学院社会連携センター 7/17)

◆北大公開講座「2030年のシナリオ」5(「北海道の都市と交通の将来展望」 北大情報教育館 7/18)

◆北大公開講座「2030年のシナリオ」6(「わが国の医療と薬の近未来像とは」 北大情報教育館 7/22)

◆北大公開講座「2030年のシナリオ」7(「2030年、そのとき北海道の食料とエネルギーは?」 7/25)

◆北大公開講座「2030年のシナリオ」8(「宗教とソーシャル・キャピタル」 北大情報教育館 7/29)

◆北大博物館土曜セミナー(「再生可能エネルギーと地域経済の活性化」 北大博物館 8/10)

◆北大公開講座「東日本東北沖大地震と北海道」1(「観光産業への被害と観光のこれから」 8/21)

◆道総研ランチタイムセミナー(「部屋の空気はきれいですか?」 シックハウスの話 道庁1Fロビー 8/23)

◆北大公開講座「東日本東北沖大地震と北海道」2(「福島第一原発事故とこれから ~泊原発を考える~」 8/28)

◆北大公開講座「東日本東北沖大地震と北海道」3(「デジタル地図で考える津波危険地域の住民避難」 8/28)

◆北大公開講座「東日本東北沖大地震と北海道」4(「2011,3.11 津波に学び、正しく畏れる」 9/11)

◆北大公開講座「東日本東北沖大地震と北海道」5(「放射性物質で汚染された土壌の修復は可能か」 9/18)

◆北大公開講座「東日本東北沖大地震と北海道」6(「放射能は世界を巡る」 9/25)

◆石狩川フォーラム№9(「石狩川下流部沿いの鳥類相」 藤巻裕蔵帯広畜産大学名誉教授 紀伊国屋 9/27)

◆北海道開拓記念館歴史講座(「歴史の中の『開道百年』」 山田伸一学芸員 開拓記念館 9/29)

◆コープさっぽろおとな学 1(「エンディングノートの役割と書き方」 コープ札幌中央文化教室 10/10)

◆札幌学院大コミュニティカレッジ「古文書に見る歴史の転換点」1

(「『松前詰合一条』に見る蝦夷地防備の実態」 作家・合田一道 札幌学院社会連携センター 10/10)

◆北大博物館土曜セミナー(「木質バイオマスの総合利用とその今日的意義」 北大博物館 10/12)

◆札幌学院大コミュニティカレッジ「古文書に見る歴史の転換点」2

(「『北海道紀行』に見る島義勇の決意」 作家・合田一道 札幌学院社会連携センター 10/17)

◆北海道開拓記念館歴史講座(「ある津軽人が記した幕末の松前・蝦夷地情報」 三浦泰之学芸員 10/20)

◆北大公開講座「現代の『聖地巡礼』考」1

(「聖地再考-聖地は意図的に作られたものなのか?宗教的「聖地」からアニメ「聖地」まで」 10/21)

◆道総研ランチタイムセミナー(「個性豊かな北海道の活火山~身近な火山の素顔~」 道庁1Fロビー 10/23)

◆札幌学院大コミュニティカレッジ「古文書に見る歴史の転換点」3

(「古文書に見る『屯田兵制度』の誕生」 作家・合田一道 10/24 )

◆北大公開講座「現代の『聖地巡礼』考」2(「山岳風景の聖地としてのアルプスの発見」 10/28)

◆環境学習会 エコセミナー№1(「コミュニティーデザインと環境教育」 エルプラザ 10/30)

◆ジャーナリズムの現場から(ジャーナリズム界の二つの賞を受賞した2組の記者の報告 道新ホール 11/31)

◆越境するメディアと東アジア 国際シンポジウム(日中韓のメディア交流 北大学術交流会館 11/2・3・4)

◆日ロ学術シンポジウム「知られざる極東ロシア」(ロシア科学者との共同研究成果の発表 11/05)

◆環境学習会 エコセミナー№2(「学校と環境教育」 エルプラザ 11/06)

◆立教大学 札幌シンポジウム(NHKディレクターが高梨沙羅の強さを語る プリンスホテル国際館 11/09)

◆北大公開講座「現代の『聖地巡礼』考」3(「現代の聖地、世界遺産を楽しむ!」 11/11)

◆コープさっぽろおとな学 2(「今から考える遺言・相続」 コープ札幌中央文化教室 11/14)

◆北海学園大学市民公開講座(「老活のすすめ」 5人の北海学園教授陣が講義 北海学園大学 11/16)

◆エンジョイサッカーセミナー(札幌大谷高校サッカー部監督田部学氏の講話 羊が丘病院 11/16)

◆北大公開講座「現代の『聖地巡礼』考」4(「故郷『樺太』への巡礼者」 観光学高等研究センター 11/18)

◆道立消費者センター講座(「自然エネルギーで地域を活性化」 道立消費者センター 11/20)

◆北大公開講座「現代の『聖地巡礼』考」5(「コンテクスト・ツーリズムって何?」 11/25)

◆知るぽると塾 in 札幌(北海道金融広報委員会の賢く生活する術 エルプラザ 11/27)

◆北海道教育大シンポジウム(「演劇的手法による教師教育育成プログラム開発」 プリンスホテル 11/30)

◆北海道教育大岩見沢校公開フォーラム(芸術・スポーツビジネス専攻 開講記念 札幌サテライト 12/1)

◆北大公開講座「現代の『聖地巡礼』考」6(「御師と講」 観光学高等研究センター 12/2)

◆石狩川フォーラム№12(「人と川の関わりの歴史と未来」 紀伊国屋インナーガーデン 12/6)

◆北大公開講座「現代の『聖地巡礼』考」7(「古代中国の聖地巡礼 VS 近世日本の聖地巡礼」 12/2)

◆コープさっぽろおとな学 3(「身近な税金あれこれ」 コープ札幌中央文化教室 12/12)

◆中央区高齢者市民講座(「間宮林蔵の樺太探検余話」 社会福祉センター 12/12)

◆札幌大学公開講座(「北海道の野生動物」〔シマフクロウ、コテングコウモリ〕札幌大学 12/19)

今年は今までに増して各種の講座を受講した。その要因の一つは「道民カレッジ」の単位取得を意識したことにある。ブログで報告できなかったが、12月には修士(200単位取得)の称号を得ることができた。称号と云えるほど価値あるものではないが励みになっていることは事実である。

今年の講座受講を振り返ってみると、北大や札幌学院大など各大学の公開講座に積極的に参加したことが目立つが、各大学が市民向けの公開講座の充実を図っていることが窺え、来年以降もできるだけ積極的に受講したいと思っている。

こうして各種の講座を受講することで、どれほどの益があるのかと問われれば、それはほとんど無に近いのかもしれない。しかし、その都度テーマについて考え、自分なりの感想を持ちそれをブログ上においてまとめるという過程を通して多少は脳の老化防止には寄与しているのではないかと思っている。

これからも健康が許し、受講してみようという意欲が衰えない限り積極的に外へ出て各種の講座を受講したいと思っている。

【余話】

三日連続で藻岩山に登ることを目論んでいたが、やはり身体が回復してくれなかった。天候も荒れ気味だったこともあり断念した。明日はできればと、思っているのだが…。