この時期の毎年恒例となっている山梨県山岳連盟主催の三ツ峠清掃登山に参加させていただいた。シダやテンナンショウ属はだいぶ見て回ったと思うが、今年はツツジやウツギなどの樹木類も見て回ってみたいと思う。

三ツ峠山荘の前から見る富士山。小雨に降られることが多かったが、今年は時折青空が見える曇りだった。

三ツ峠山荘の中村さんの説明を聞きながらテンニンソウの除去作業を行う。毎年除去しているがしぶとく生えてくるテンニンソウ。

今年は冬の雨が少なかったためか、花が小ぶりで花数も少なかった。

保護柵内で元気に茂っているユキザサ

群生して生える大型のシダは大抵ヤマドリゼンマイかオシダだが、少し違うものが生えていた。

鱗片の真ん中がこげ茶色。これはミヤマベニシダであろう。

テンニンソウ除去作業を1時間ほど行った後、三ツ峠山荘に戻って昼食となる。その後、山頂付近の植物観察に出かける。ラン科植物のほかに今回のお目当てのツツジやウツギを見て回る。

山頂付近に多く生えているシロバナフウリンツツジ。この山以外ではあまり見たことが無い。

これもこの山でしか見たことが無いムラサキツリガネツツジ

ムラサキツリガネツツジ

これは他の山でも比較的良く見かけるベニバナウツギ

こちらは時々見かけるベニバナツクバネウツギ

キバナウツギを期待したのだがこれはウコンウツギだった。

葉が細めで先端が尖るヒメウツギ

こんなものに出会えるとは思ってもいなかった。

ニッコウヒョウタンボク。この山に生育していることすら知らず、驚いた。

ここに咲いているのはグンナイキンポウゲのはずである。

根生葉は円みを帯びてはいるが、尖っているように見えるものもあり、なかなか自信が持てない。

探していたのはこのテンナンショウ属。葉軸が1本で花の位置は葉より低いか同じ高さ。

これはヒロハテンナンショウではないかと思う。

花の観察会の後に私のスライド上映会が予定されていたのだが、USBメモリーにデータ転送を失敗したようで、転送したはずのデータが入っておらず空のメモリーを持って来てしまった。そのため本日の上映会は中止となってしまい、参加メンバーに申し訳ないことをしてしまった。またの機会に上映したいと思う。

保護柵の中にも時として鹿が入り込むようで、一部食害を受けた植物や鹿の糞が散見された。大切に保護されている特別な植物は被害を被っていないようである。よくぞこれだけの保護柵を設置し、管理しているものだと、三ツ峠ネットワークを主とするメンバーたちに感心させられる。

三ツ峠山荘の前から見る富士山。小雨に降られることが多かったが、今年は時折青空が見える曇りだった。

三ツ峠山荘の中村さんの説明を聞きながらテンニンソウの除去作業を行う。毎年除去しているがしぶとく生えてくるテンニンソウ。

今年は冬の雨が少なかったためか、花が小ぶりで花数も少なかった。

保護柵内で元気に茂っているユキザサ

群生して生える大型のシダは大抵ヤマドリゼンマイかオシダだが、少し違うものが生えていた。

鱗片の真ん中がこげ茶色。これはミヤマベニシダであろう。

テンニンソウ除去作業を1時間ほど行った後、三ツ峠山荘に戻って昼食となる。その後、山頂付近の植物観察に出かける。ラン科植物のほかに今回のお目当てのツツジやウツギを見て回る。

山頂付近に多く生えているシロバナフウリンツツジ。この山以外ではあまり見たことが無い。

これもこの山でしか見たことが無いムラサキツリガネツツジ

ムラサキツリガネツツジ

これは他の山でも比較的良く見かけるベニバナウツギ

こちらは時々見かけるベニバナツクバネウツギ

キバナウツギを期待したのだがこれはウコンウツギだった。

葉が細めで先端が尖るヒメウツギ

こんなものに出会えるとは思ってもいなかった。

ニッコウヒョウタンボク。この山に生育していることすら知らず、驚いた。

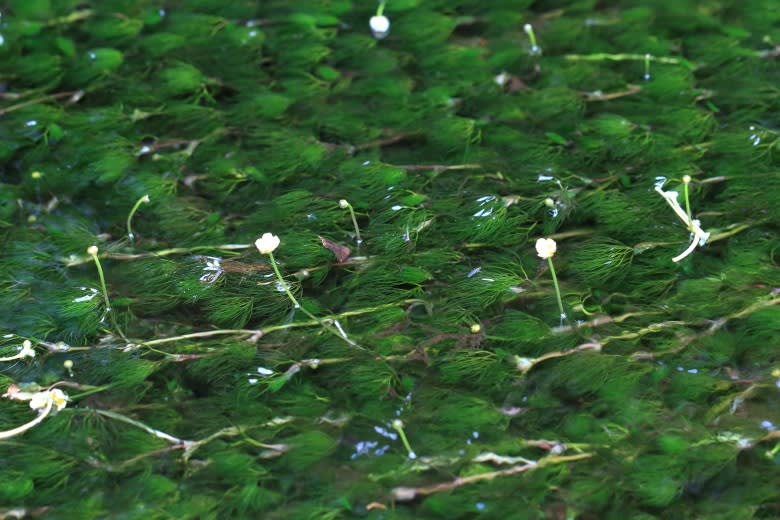

ここに咲いているのはグンナイキンポウゲのはずである。

根生葉は円みを帯びてはいるが、尖っているように見えるものもあり、なかなか自信が持てない。

探していたのはこのテンナンショウ属。葉軸が1本で花の位置は葉より低いか同じ高さ。

これはヒロハテンナンショウではないかと思う。

花の観察会の後に私のスライド上映会が予定されていたのだが、USBメモリーにデータ転送を失敗したようで、転送したはずのデータが入っておらず空のメモリーを持って来てしまった。そのため本日の上映会は中止となってしまい、参加メンバーに申し訳ないことをしてしまった。またの機会に上映したいと思う。

保護柵の中にも時として鹿が入り込むようで、一部食害を受けた植物や鹿の糞が散見された。大切に保護されている特別な植物は被害を被っていないようである。よくぞこれだけの保護柵を設置し、管理しているものだと、三ツ峠ネットワークを主とするメンバーたちに感心させられる。